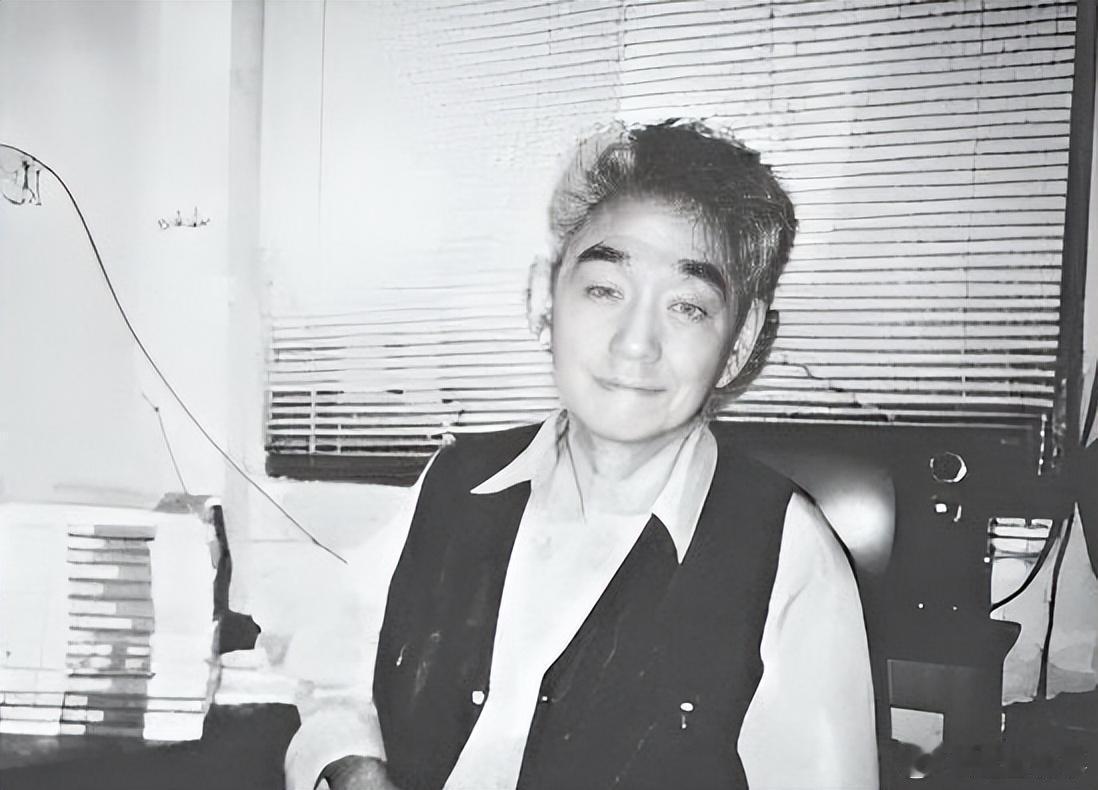

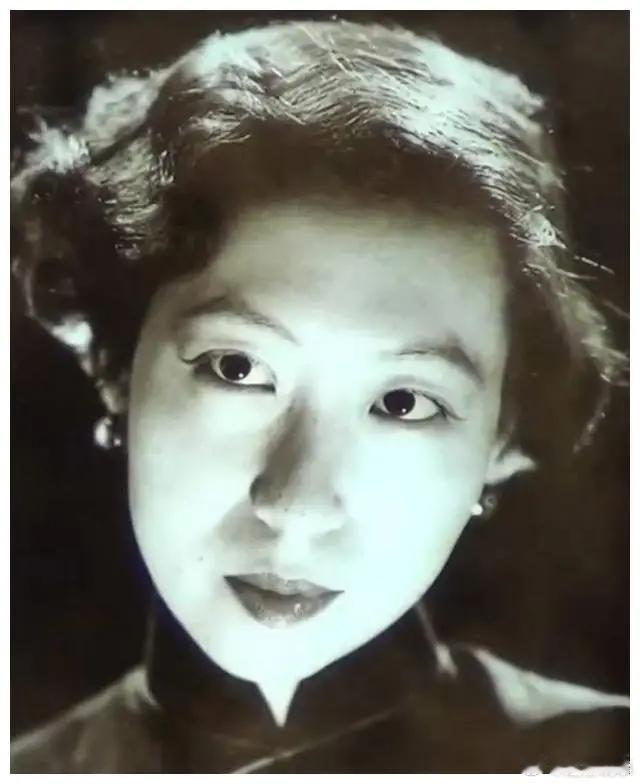

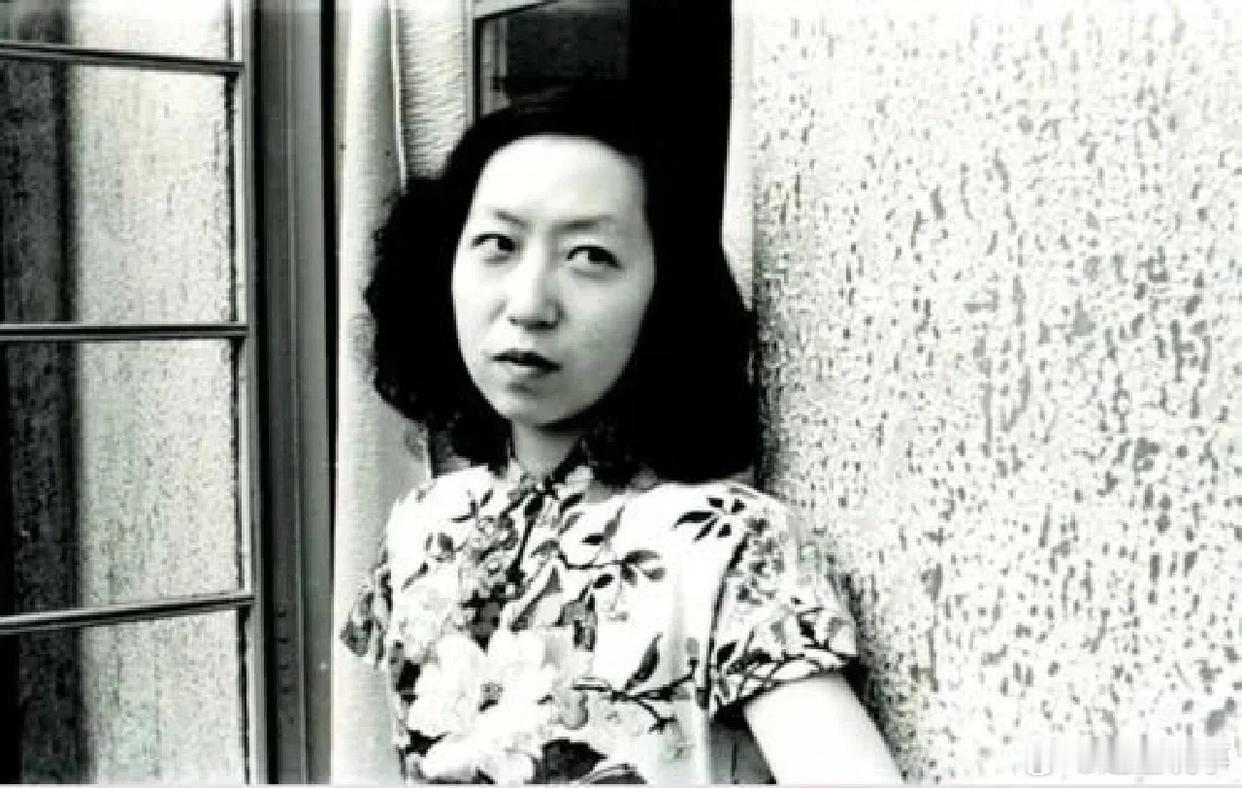

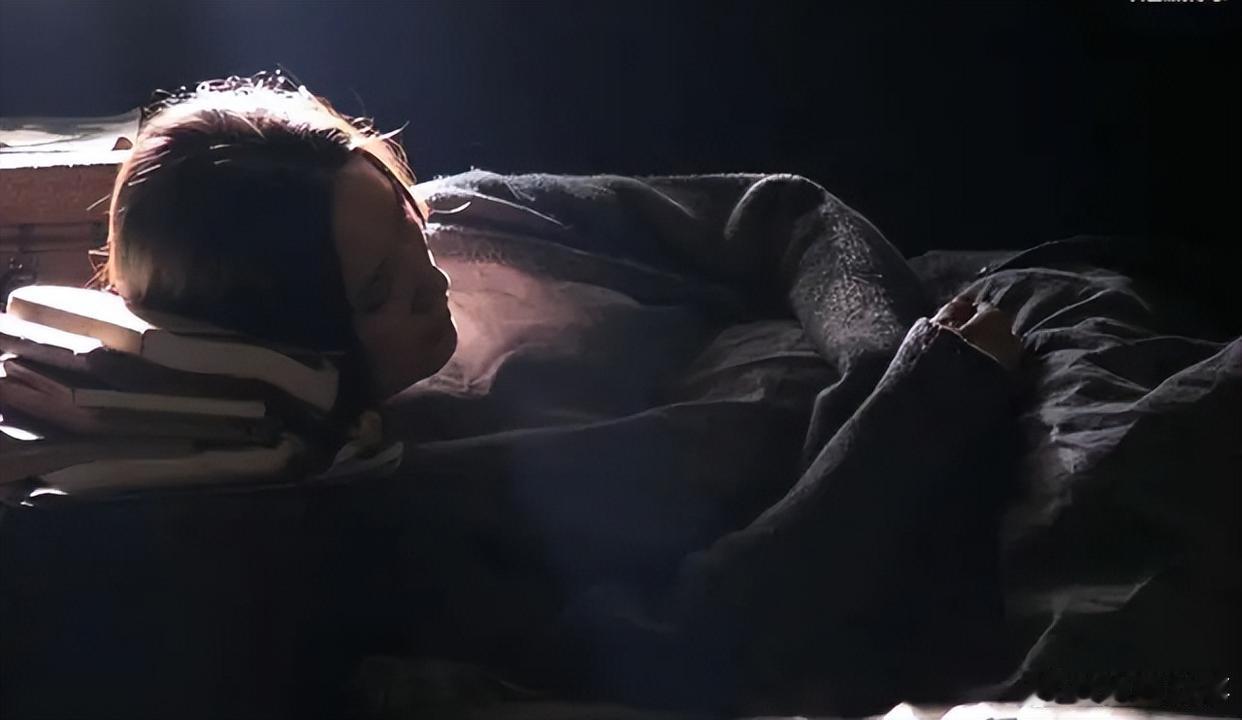

1937年秋季,位于上海麦根路的某座洋房内,年仅17岁的张爱玲在遭受父亲一顿痛打后,被禁锢于一间空置的房间。在长达半年的软禁期间,她不幸感染了致命的痢疾,而父亲却既不请医生,也不提供药物。直至年迈的管家冒着生命危险将此事告知,父亲才在继母外出之际,悄悄拿起针管,步入了女儿的卧房。张爱玲于1937年夏季完成圣玛利亚女中的学业,心中开始筹划一项重大计划——前往英国深造。她成绩卓越,完全符合申请伦敦大学的条件,而家庭的经济状况也完全能够承担这笔费用。得益于祖父张佩纶及外曾祖父李鸿章遗留的财富,家中的经济状况充裕得足以满足全家的需求。张爱玲鼓足勇气,向父亲张志沂提出了这一申请。父亲的回应却冷淡无情:“女孩子终究是要嫁人的,在你身上投入这笔钱并不划算。”这句话如同当头一盆冷水,让张爱玲意识到,父亲内心深处仍保留着旧式男性的观念,视女儿为将来的他人之妻。恰逢此时,黄逸梵这位生母从海外归来,抵达上海。在了解到女儿的困境后,黄逸梵决意亲自介入,与女儿携手,多次向张志沂索要学费。起初,张志沂尚能敷衍应对,但后来却选择避而不见。黄逸梵设法通过他人进行约谈,他亦拒绝露面。最先按捺不住的是继母孙用蕃。在黄逸梵再次提及留学费用问题时,孙用蕃在全家面前冷嘲热讽道:"你母亲离婚后还来插手你们家的事。既然无法割舍这里,为何不早点回来?可惜已经太迟了,回来只能成为姨太太。"张爱玲站在角落,面色苍白,那些话语如同利刃,深深刺痛了她的心。母亲遭受羞辱,父亲却在一旁袖手旁观,而继母却得意洋洋。十七岁的她第一次如此鲜明地意识到,在这个家中,她似乎无处容身。张志沂察觉到了女儿态度的微妙变化。他曾悉心抚养的女儿,如今却站在了前妻一方,这让他感到极度羞耻。被前妻轻视的耻辱感,女儿日益明显的冷漠,继母不断的挑拨离间,这些情绪如同火药一般,在他心中堆积发酵。仅盼那颗火星降临。在淞沪会战爆发的炎炎夏日,张爱玲随母亲及舅舅一家避难至法租界的伟达饭店。两周后,战火有所平息,她重返麦根路上的住所。空气中弥漫着战争的硝烟味,家中的氛围比战火更为沉重。冲突与暴力的一记耳光某日,张爱玲归家后,与继母孙用蕃因琐事发生争执。具体争执的原因虽已无关紧要,但继母孙用蕃却突然举起手,给了张爱玲一记响亮的耳光。十七岁的女孩下意识地举起手挡护。孙用蕃立即捕捉到这一举动,发出尖锐的叫声:"她要打我!她要打我!”话音刚落,继母便急匆匆地上楼去告状。此时,张志沂正沉迷于房间内吸烟,听到妻子的哭泣声,未加询问便匆匆下楼。他目睹女儿站在那里,脸上还留有掌印,却仅信妻子的一面之词。"今天我一定要教训你!”父亲冲上前,拳头如同暴雨般落下,张爱玲尽力躲避,试图解释,但无济于事。她被击倒在地,父亲并未停止,仍旧继续踢打她,全家人目睹了这一幕,无人敢挺身而出。家中的老佣人何干终于勇敢地冲上前,用自己的身体挡在中间,紧紧抓住张志沂的胳膊,焦急地喊道:“老爷,不可以这样,这会要了人命的!”张志沂这才停止了动作,喘着粗气。张爱玲躺在地上,身体上布满了伤痕,她的羞辱感比疼痛更加难以承受。在全家人面前遭受毒打,继母站在楼梯上冷眼旁观,弟弟则蜷缩在角落里,不敢发出任何声音。她挣扎着想要站起来,想要逃离这个家。张志沂已经下令关闭了门,还亲自收走了所有的钥匙。警卫们在大门外接到明确的命令:不得允许大小姐外出,任何人不得与其有任何接触。张爱玲被安置在楼下一间闲置的房间内,实行软禁。这间房间面朝街道,设有宽敞的落地窗,透过窗户可以窥见外面的世界。窗外是广阔的自由,而窗内则如同牢笼。何干是唯一获准出入的人,负责为她送餐和照顾日常生活。每当老人进入房间,他的眼眶总是泛红,但他不敢多言。张爱玲开始每天清晨在窗外的走廊上进行健身活动。她的动作轻盈,生怕惊扰到楼上的邻居。她正秘密地为逃离做准备,锻炼自己的体力,静待良机到来。身处战火纷飞的上海,尽管外面的世界充满危险,但相较于这个家,她更觉得外面的世界更为安全。随着秋日的离去,冬天的脚步悄然来临。窗外的梧桐树叶已经全部凋零,天空呈现出淡淡的青蓝色。张爱玲的身体状况也开始出现了一些问题。针管中的亲情流露起初是腹痛,随后是腹泻,血液随之而来,这是痢疾的典型征兆。在那个时代,痢疾足以致命。张爱玲卧床不起,虚弱得无法进行任何活动,何干焦急万分,他偷偷告诉父亲:“小姐病情严重,若不及时治疗,恐怕会有生命危险。”张志沂陷入了长久的沉默,若是为女儿请来医生,似乎就等同于认可了自己的错误。继母在一旁冷峻地评论道:“她只是在假装生病,企图骗你放她离开。”张爱玲的病情持续恶化。何干是祖辈留下的老人,在家庭中颇具话语权。何干多次向张志沂求情,泪水几乎夺眶而出:“老爷,大小姐的情况实在不容乐观。若她出了事,您真的能承受得了这样的名誉损失吗?”这番话直击张志沂的心弦。若李鸿章的外孙女、张佩纶的亲孙女不幸丧命,旁人会如何议论?“恶父害女”的恶名,他难以承受。张志沂最终下定决心为女儿寻求治疗,但不得聘请医生,亦不能让外人知晓家中的丑闻。他选择了抗生素针剂进行消炎,亲自为女儿注射。唯一要做的就是隐藏这一切,不让孙用蕃知晓。午后,继母外出参与牌局,张志沂携带着注射器和药瓶,悄然下至一楼。他轻推着一间闲置的房间之门,映入眼帘的是昏睡中的女儿,面色苍白。屋内寒气逼人,光线昏暗,仅从窗外漏入少许光芒。张志沂缓缓步至床边,凝视着这位曾深爱的女儿。记忆中,她孩提时聪慧过人,与他一同吟咏古诗词,他常赞她才情出众,究竟从何时起,父女关系变得如此紧张?他卷起女儿的衣袖,将针头刺入肌肤。在注射过程中,张爱玲始终未醒,或者说,即便醒来,她也装作不知。随后的数日,张志沂趁继母外出,多次秘密地为女儿注射药物。他沉默不语,打完针后便匆匆离去,父女之间仿佛横亘着一道无法逾越的隔阂。张爱玲的痢疾逐渐好转,但半年的软禁却让她身心俱疲。她卧床休养,凝视着窗外秋意渐浓,冬意渐显,淡青色的天空映入眼帘。何干悄声对她说:“趁着身体有所恢复,赶紧设法。若再被囚禁下去,人便会彻底垮掉。”张爱玲深知何干话语中的含义。并非仅仅是身体上的衰弱,更是精神上的枯竭。若再被囚禁数年,等到重获自由,她已不再是曾经的她。她紧握窗边的木栏杆,仿佛要从这木头中榨出水分一般。在持续的战火中,外界的世界依旧动荡不安,飞机的轰鸣声不时在天际回荡。张爱玲心中偶尔会冒出一个念头:若炸弹真的降临到这个家中,与她及家人一同离世,或许也是一种解脱。这个想法的出现,让她自己都感到惊愕。不能再拖延下去了。在1938年的寒冬一月,一个深夜时分,张爱玲经过长时间的暗中观察,发现每当两个警卫交替换岗,门前会短暂地出现数分钟的无人看管。她随身携带了望远镜、一件保暖外套以及少许积蓄,做好了出逃的准备。夜深,轮班结束的时刻降临。她倚靠在窗边,借助望远镜细致地审视着漆黑的街巷。四周空无一人,只有路灯投射出的昏黄光芒。此刻,张爱玲缓缓推开房门,沿着墙壁缓慢前行,直至铁门旁。她的手指颤抖不已,摸索着门闩,用力将其抽出。门扉缓缓开启。她将望远镜放置在门口的牛奶箱上,身形迅速闪出,轻轻关上了门。站在人行道上的瞬间,张爱玲几乎不敢相信自己。冬夜的寒风迎面扑来,那份自由的感觉真实得几乎让人泪流满面。她紧贴着墙面,脚步轻快地前行,每一步踏在地上都仿佛在向大地献上热烈的一吻。不远处,一位黄包车夫注意到了她。张爱玲向他走去,开口询问:"请问能载我去开纳路195号吗?"车夫瞥了她一眼,可能觉得这个深夜出门的年轻女子有些异样,但还是应允了她的请求,启动了车辆。车轮滚动的声音在宁静的夜晚显得格外响亮。张爱玲回望了一眼,那座承载她出生记忆的房子逐渐在夜色中远去,直至消失不见。开纳公寓的大门缓缓打开,她的母亲黄逸梵站在门口。母亲与女儿间无言以对,许多话语无需言说。自此,张爱玲未曾重返那个家园。父子间决裂,直至张志沂1953年离世,他们再无相见。1944年,张爱玲在《天地》杂志上发表了散文《私语》,详尽地记载了这段往事。她描绘了遭受殴打,软禁的经历,以及痢疾的折磨,还有逃跑的经过。她并未提及父亲私下为她注射药物的情形。弟弟张子静在其回忆录中补充了这一细节:“姐姐或许是有意或无意地遗漏了父亲为她疗病的部分。当父亲看到文章时,除了感到尴尬和矛盾,他已经无力生气——那时姐姐已成为上海最著名的作家。”那针管中的液体,是药物还是父亲对女儿深切的情感的最后痕迹?或许连张爱玲自己都难以明辨。她所铭记的是一个寒冷冬夜的记忆,是自由的感受,以及一个18岁少女如何凭借自己的力量挣脱束缚的故事。