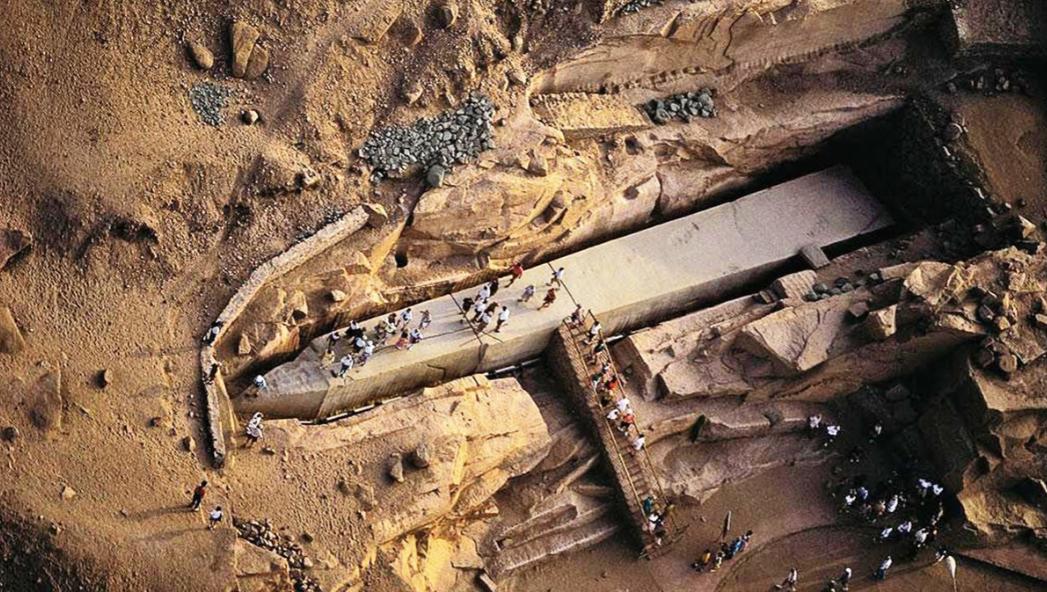

长桥卧波映运河,唐韵诗魂伴秋光——宝带桥漫记 告别虎丘,剑池的幽凉与塔影的苍茫仍在眼底流转,登上地铁2号线,我们很快便到达了苏州之行的第十三站——宝带桥。这是一个小众景点,来时只寥寥数人。静卧在苏州市吴中区大运河畔的宝带桥始建于唐元和年间。千余载光阴流过,它如一条温润的玉带,一头系着盛唐的风烟,一头连着秋日的清澄,不仅见证着运河的晨昏,更引得历代文人墨客为其挥毫泼墨,留下无数传世诗篇。 宝带桥的名字,藏着一段千古佳话。相传唐元和年间,刺史王仲舒为解运河通航之困,捐出自己珍藏的宝带募资建桥,桥成后形似宝带横卧碧波,便得名“宝带桥”。明代书法家王宠曾赋诗赞其美名与气势:“春水桃花色,星桥宝带名。鲸吞山岛动,虹卧五湖平”,寥寥数语,既点出桥名的雅致,又勾勒出它如彩虹卧波、吞吐湖山的雄姿。如今踏上桥面,青石板被千年步履磨得温润发亮,缝隙里嵌着深褐的苔痕,每一步都像在与历史对话。桥身由五十三孔石拱连贯而成,孔径由中间向两侧递减,弧度舒展流畅,远远望去,恰如明代文人王鏳笔下“碧虹跨平湖,远岫参差映。门影入波圆,五十三明镜”的景致,五十三个桥孔倒映水中,如串珠般连贯,妙趣横生。桥墩呈船形,迎水的一面削成尖棱,恰好分流运河水势,这般因地制宜的营造智慧,让这座古桥历经千年洪水冲刷仍屹立不倒。 秋日的宝带桥,最是得景,也最能勾起诗人的才情。天朗气清时,阳光斜斜铺在桥身,米白色的石拱在蓝天下舒展,元代僧人释善住曾题诗描绘此景:“白鹭下秋色,苍龙浮夕阳”,白鹭掠过低空,夕阳为长桥镀上金边,恰似苍龙浮于水面,意境悠远。河面上偶有货船缓缓驶过,水波荡漾间,桥影与船帆叠在一起,分不清是桥在水中,还是水在桥上。桥畔的芦苇已染成浅黄,风过处,芦花轻舞,与桥边野菊相映,添了几分清寂。此时再读乾隆皇帝《过宝带桥有咏》中“金阊清晓放舟行,宝带春风波漾轻”的诗句,即便不是春日,也能从秋波的澄澈中,体会到舟行桥畔的悠然意趣。 宝带桥最负盛名的,莫过于“串月”奇观。每逢中秋之夜,明月当空,五十三孔桥洞各映一月,连成一串,成为吴中盛景。清代沈朝初在《忆江南》中专门吟咏此景:“苏州好,串月看长桥。桥畔重重湖面阔,月光片片桂轮高。此夜爱吹箫”,生动描绘出中秋夜人们聚于桥畔,赏月听箫的雅致场景。漫步桥间,指尖抚过冰凉的石栏,触感粗糙却带着岁月的温度。那些嵌入石缝的苔痕,是时光的印记;那些被磨平的石板,是人间的烟火。历代文人的诗句,便如这些印记一般,为古桥增添了厚重的文化底蕴——它见过盛唐的繁华,听过宋元的桨声,看过明清的帆影,也映过无数诗人眼中的月、笔下的景。 夕阳西下时,余晖为宝带桥镀上一层暖色,桥影被拉得悠长,与运河水交融成一片温柔的橙红。耳畔仿佛还回荡着“涛声当夜起,并入榜歌长”的诗意,古桥、运河、诗韵与秋光交织在一起,让人沉醉。告别这座千年古桥,它的雄奇与雅致,它的历史与诗魂,已悄然嵌进旅程的扉页,成为江南之行里,一段关于时光、流水与笔墨的温柔记忆。原创作品 苏州京杭大运河 大运河现存最长石桥 宝带桥的由来 宝带桥漫步 大运河寻古

![山西,雁门关果然重要[赞]](http://image.uczzd.cn/10698936941214617806.jpg?id=0)