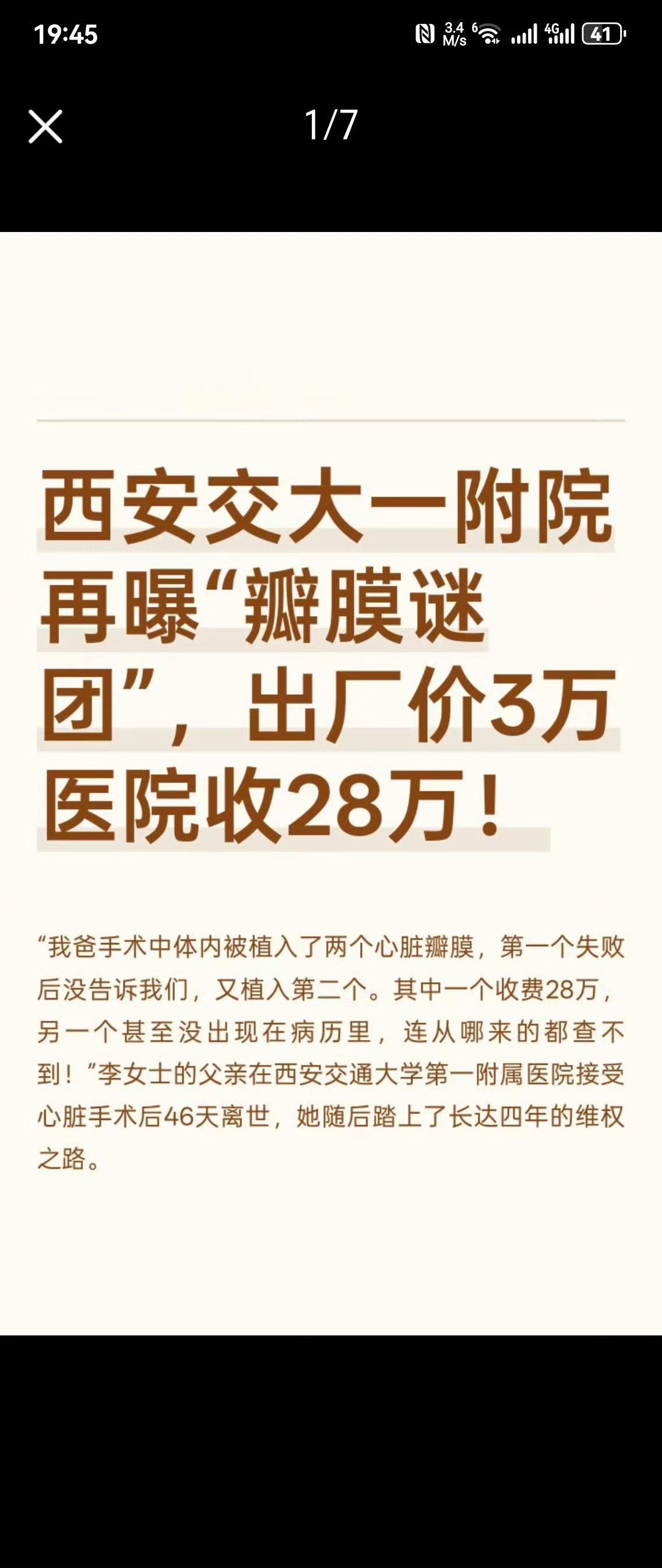

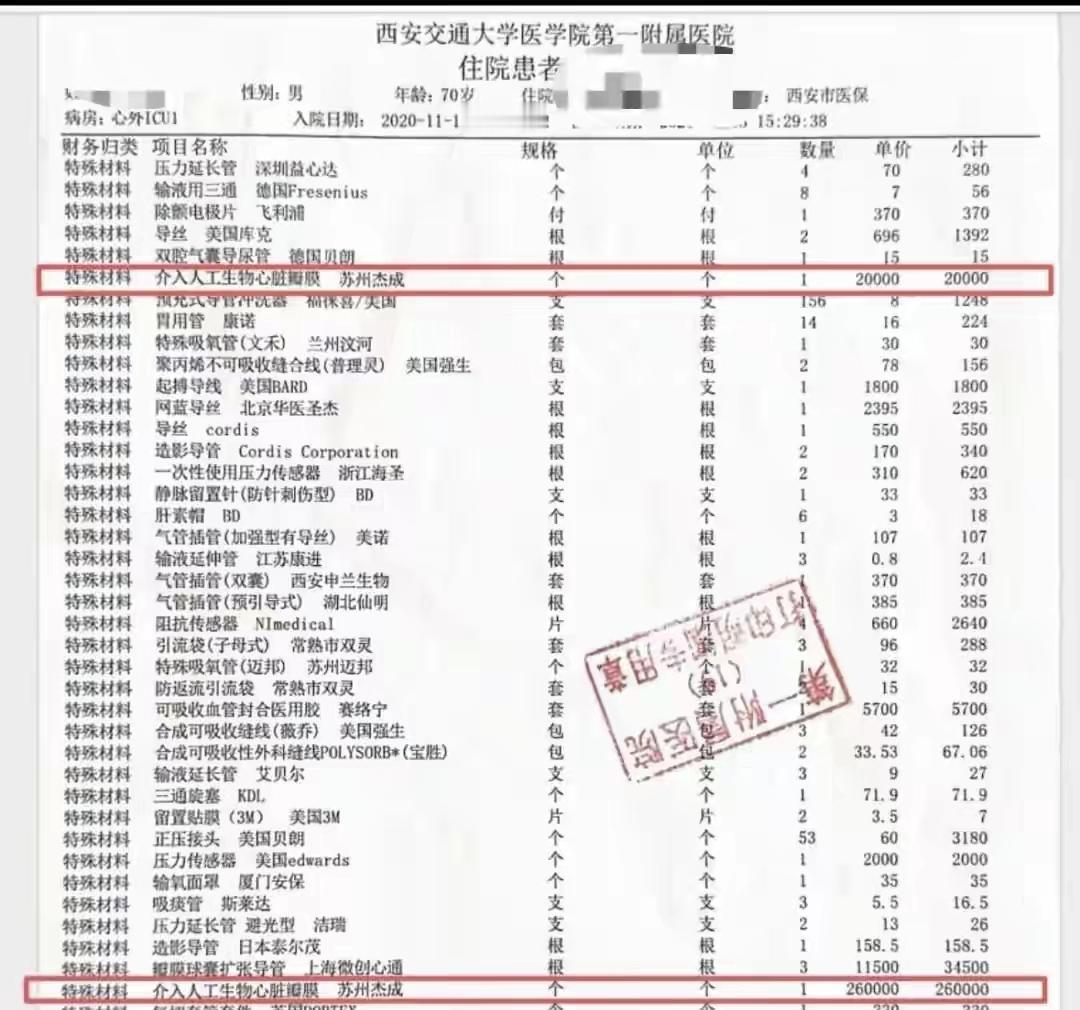

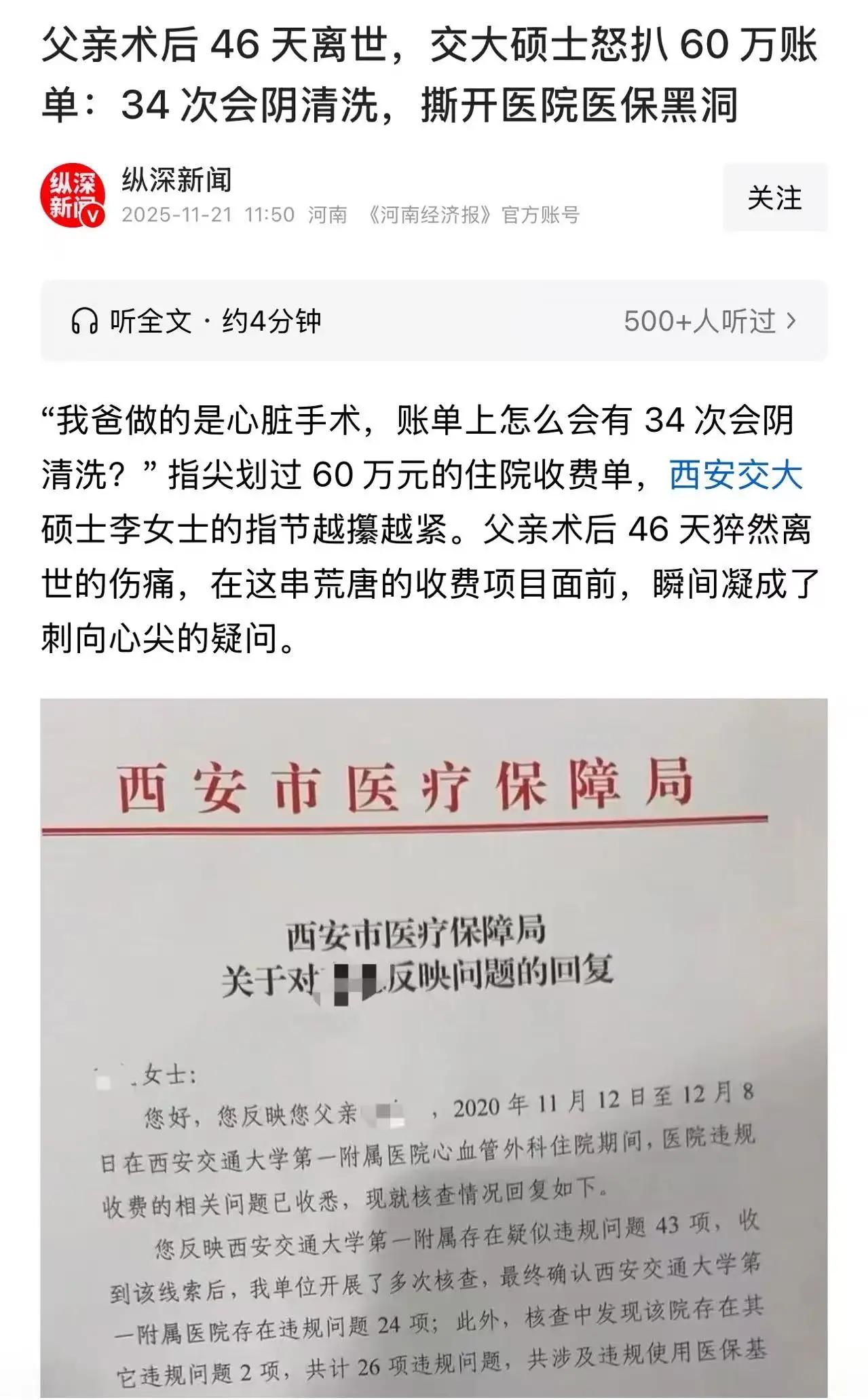

最近有个医疗热点闹得挺火,一家医院把进价3万多的心脏瓣膜,卖给患者要28万,翻了快9倍,谁看了都觉得离谱。 事情是一位阿姨的父亲生病,查出主动脉瓣有问题,医生建议做微创介入手术。术前说好是经股动脉的术式,关键费用会提前沟通,家属签了知情同意书,当时预估10万左右。可一上手术台,事儿全变了。 医生没跟家属商量,就把手术改成了创伤更大的经心尖手术。更糟的是,第一枚瓣膜植入失败,没取出来也没说,直接又植了第二枚。术后结算,全家傻了眼,总费用60多万,光瓣膜就收28万,还不能走医保。 家属查病历才发现,失败的瓣膜连产品标签都没有,来源和合格情况都不清楚,医院却说“没收费就不用贴标签”。后来他们找到经销商发票,才知道这两套耗材加起来才3万8左右,平白多花了24万冤枉钱。 更让人揪心的是,老人术后46天就因多器官衰竭走了。转院医生说,过大的手术创伤让他错过了最佳补救时机。家属想维权,三家鉴定机构都拒绝接单,法医说心脏里有来源不明的瓣膜,没法判定诊疗责任。 这事一曝光,网上炸开了锅。网友们吐槽,普通人看病就怕这样,病没治好还被乱收费,倾家荡产都有可能。有人说医用耗材流通环节会层层加价,但就算这样,3万翻到28万也太离谱,肯定有灰色利益链。还有人觉得,医院擅自改手术、隐瞒瓣膜失败的事,本身就是失职失德。 后来医保部门核查,查出这家医院有26项违规收费,比如给男性患者收会阴清洗费、多收纱布费却没使用记录。法院一审认定医院有多项过错,要承担70%赔偿责任,案子还在二审。其实国家早就有耗材集采和价格公示政策,现在同类心脏瓣膜均价才几千元,更显得之前的价格虚高。 这场风波不只是一家医院的问题,还暴露了高值耗材流通的监管漏洞,还有医患信息不对称的痛点。大家看病,图的就是明明白白消费,安安心心治病。