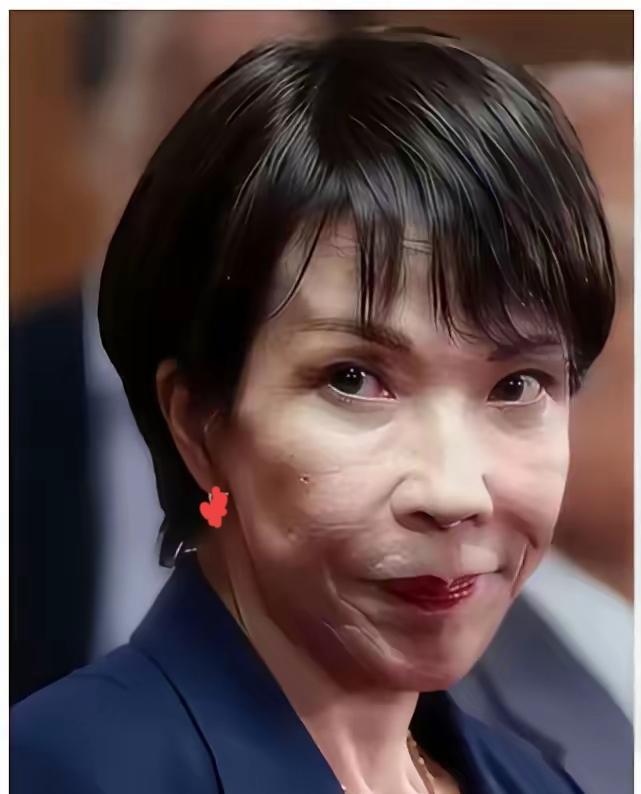

见过不要脸的,还没有见过这么不要脸的!中国已经明确表示不会在G20会见高市,可是日本还一直说希望在峰会上与中方高层进行接触。 G20峰会召开在即,中日双方围绕高层会见的拉扯持续发酵。中方从18日到20日连续三天通过外交部表态,立场清晰得像秋日晴空——不会安排此类会见。而日方那边,却像没听见似的,官房长官在记者会上翻来覆去说“希望接触”,连内阁成员都跟着放话“期待峰会场边偶遇”。 上周北京的秋阳里,日本驻华使馆一位局长级官员从外交部大楼走出来时,被记者围了个正着。摄像机镜头怼到脸上,他却埋着头,双手插在西装裤袋里,脚步匆匆地钻进黑色轿车,全程没吐一个字。 复旦大学国际问题专家早说了,派个厅局级官员来谈高层会见的事,本身就是对议题重要性的误判——诚意这东西,从来不是靠嘴说的,得看行动。 这让人想起去年福岛核污水排放那会儿,日本政府也是这套路数——国际社会反对声浪正高,他们偏拉着各国使节去海边“参观”,结果镜头扫到岸边,当地渔民举着“拒绝核污染”的牌子,脸都快贴到车窗上了。 日方似乎总陷在一种自我循环里——先由个别官员抛出争议言论,比如高市早苗在国会说“台湾有事可能触发日本自卫权”,把敏感问题当家常话;接着政府层面又出来打圆场,官房长官提醒“发言需谨慎”,活像演双簧。 这种矛盾在沟通层面更明显。嘴上喊着“重视对华关系”,行动上却连基本的尊重都做不到——中方已把红线划得清清楚楚,主权问题不容置喙,他们却还在琢磨“偶遇”这种小概率事件,是把外交当偶像剧了吗? 可现实不是剧本。那位局长离开外交部时低头快走的背影,已经说明一切——没有诚意的试探,只会换来更明确的拒绝。 有人或许会说,日本内部并非铁板一块,有官员提醒谨慎,算不算释放善意?但别忘了,关键问题上的表态,从来不是个别官员的“口误”,而是整体政策的折射。 高市早苗的言论绝非偶然,这背后是日本某些势力试图突破战后秩序、插手地区事务的试探;而中方的强硬回应,本质上是对这种危险倾向的及时刹车——你想在主权问题上踩线,我就必须让你看清边界在哪里。 短期看,G20峰会上的“不见面”已成定局;长远来说,这再次证明,任何试图挑战中国核心利益的行为,只会碰一鼻子灰。 见过把“热脸贴冷屁股”演成连续剧的,没见过演得这么投入的。中国早已不是那个需要看别人脸色的国家,主权问题上,我们的回答只有一个字:不。