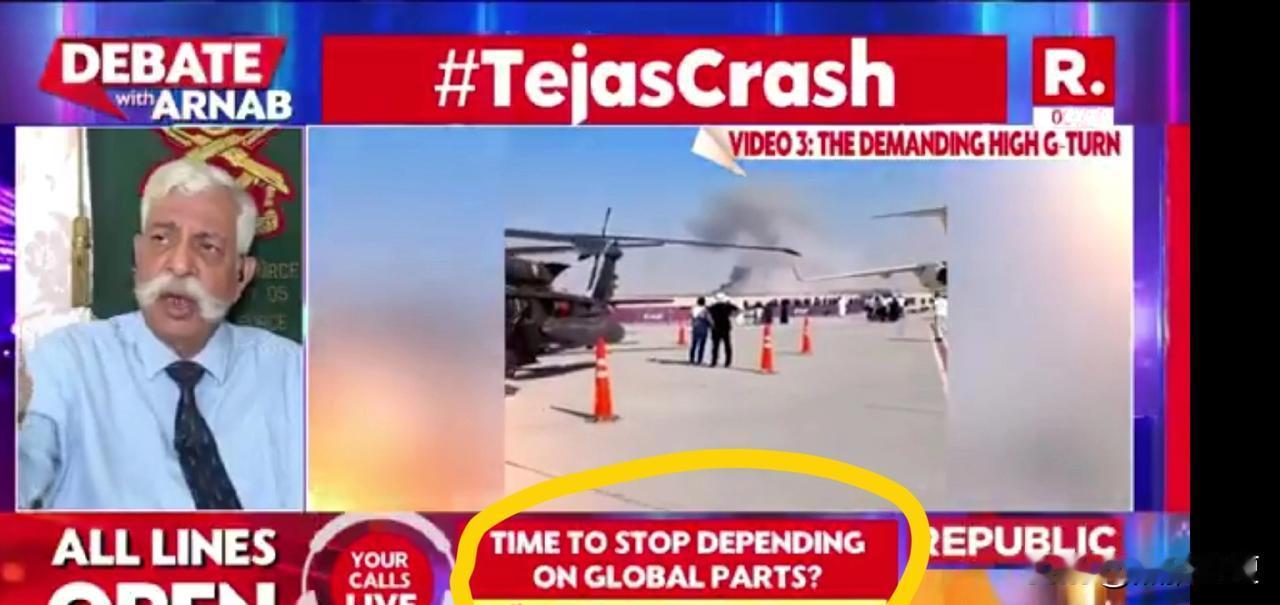

美国为啥不收割印度?不是美国不想收,而是它真的啃不动。印度这国家,从根儿上就跟其他地方不一样,完全不按套路出牌,连老美都得栽跟头! 美国在全球经济里,一直是收割高手。打着自由市场的旗号,输出规则、资本和产品,收割了一波又一波的新兴市场。 可碰上印度,这一套突然全失灵了。美国想收割,却发现这块地不好耕,连镰刀都下不去。 美印关系看上去风风光光。两国在QUAD里肩并肩,还时不时搞个联合军演。美国拉印度入局,就是想牵制中国,同时也盯上了印度那十几亿人口的大市场。 但光看表面是合作,底下却是暗流涌动,尤其在经济领域,美国资本在印度碰了不少钉子。 美国人一开始信心满满,以为印度能复制中国那种外资驱动加工业起飞的路径。但现实是,美国企业在印度的日子,比想象中要难上十倍。 政策突然变脸、官僚体系层层设卡、地方政府各自为政,再加上根深蒂固的社会结构,让美国投资者连连叫苦。 最典型的就是沃达丰税案,在印度市场一战成名。2007年的收购案,2012年印度最高法院都说合法,结果政府一纸法案,把税追溯到1962年。虽然2021年撤回了,但国际信誉早就掉光了。 大众汽车也没逃过这一劫。突然被印度税务部门追税14亿美元,最后只能低头和解。 这些案例传递出来的信息很直接:外资在印度,不只是要拼技术和品牌,更重要的是要熬得住政策的反复无常。 2024年,印度吸引的外资直接从百亿美元级别跌到了区区3.5亿美元,降幅超过96%。 美企本来奔着人口红利和成本优势去,结果发现印度的“红利”带着钉子。政策看起来欢迎外资,但操作起来就像“关门打狗”。 美国企业一边看着印度市场的潜力流口水,一边又被政策的“回马枪”打得满地找牙。 就算政策问题能解决,印度的营商环境也够喝一壶。地方政府权力大,中央一句话到地方往往就变了味。 企业要想在印度落地,不光要和新德里谈,还得一家家邦政府去磨嘴皮子。 特斯拉原本计划在印度建厂,但印度坚持要先在本地生产,还要交100%的进口关税。2025年谈判谈崩,马斯克团队带着失望离场。即便是全球顶级公司,在印度也得按“印度规矩”办事,不然寸步难行。 福特更惨,十年亏了20亿美元,2021年宣布撤出。本以为退出就了事,结果还被印度工会围住讨说法。 到2025年,虽然有传闻说福特要回来了,但高层没人真敢拍板。 在印度做生意,光有合同不够,还得能应付官僚系统。从中央到地方,每一层都可能给你出难题。 优惠政策是有的,但往往只是“门票”,真正的“游戏规则”全靠关系和灵活应变。企业一旦沉没成本太高,就成了“待宰的羔羊”。 很多美国公司原以为印度是下一个中国,结果发现这里更像一个“杀猪盘”。先用市场吸引你入局,等你投进去之后,才开始慢慢“收割”。 不光是美国,连日韩、欧洲企业也开始对印度敬而远之,转向越南、印尼这类更可控的市场。 比起政策和营商环境,印度最难啃的地方,其实在它的社会结构。种姓制度表面上早废除了,但在现实生活中仍然活跃。 低种姓人群在融资、就业和创业上处处受限,社会资源掌握在少数高种姓人手里,市场活力被人为压制。 例如在纺织行业,低种姓的承包商很难拿到订单,因为大买家偏好与高种姓背景的公司合作。 政治层面的阻力也不小。印度是联邦制国家,各邦的政策差异极大。中央政府说可以,地方政府未必理你。 比如环保法、劳工法这些,在不同邦的执行标准天差地别。跨国公司要进一个邦工作,等同于再打一遍“入关战”。 协调成本高到离谱,很多企业干脆放弃全国布局,只选几个相对“好搞”的地方设点。 美国人在印度碰壁多了,也开始审视这场博弈的得与失。从经济上看,印度的确是个难啃的骨头。 但从战略角度,美国又不能松手。毕竟在印太布局里,印度是关键一环。放手容易,重新拉拢就难了。 2025年,特朗普政府对印度有了更强硬的贸易态度,威胁对印度药品和钢铁加征关税。 两国在俄罗斯原油进口上的摩擦也越来越频繁。美印关系陷入微妙期,既是伙伴又是博弈者,步步都像走钢丝。 印度也不是省油的灯。面对美国的压力,新德里一边打太极,一边强化与俄罗斯、伊朗的能源合作,还在金砖机制下频频发声。 美国要真压得太紧,印度可能就不陪它玩了。 说到底,美国在全球收割惯了,遇上印度这样“自成体系”的国家,确实不好下嘴。 印度不按套路出牌,靠的是一套历史和现实交织的“内功”。政策、制度、社会结构,哪一样都不是短期能撬动的。