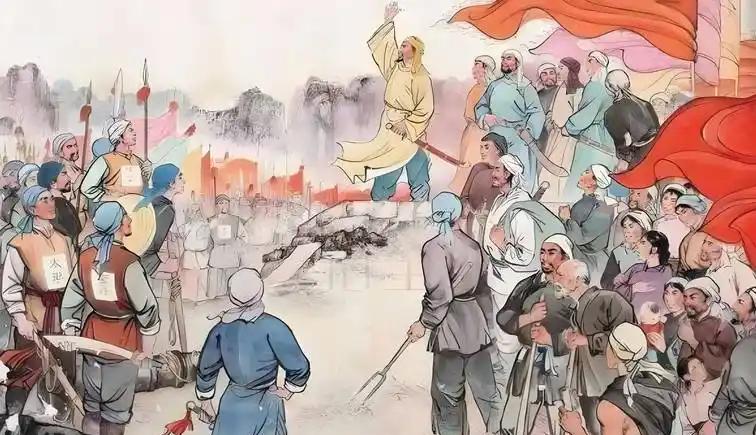

嘉庆元年(1796年)初冬,湖北宜都的深山里,一群信徒在夜色中秘密集会。他们并非普通的烧香拜佛,而是打着白莲教的旗号,准备掀起一场席卷五省、持续九年的风暴。谁也想不到,这场起义会成为大清王朝由盛转衰的拐点。 为何这场在寒夜密林中的聚会,能在短短数月内点燃百万流民的怒火? 乾隆朝的最后数十年,帝国的繁华如同裱糊的窗纸。土地被大量集中在官僚与地主手中,无数农民失去赖以生存的田亩,只能背井离乡,涌入川楚陕交界的南山、巴山老林。 这片贫瘠的山地,很快聚集了上百万“低生产、低消费”的流民。他们开垦陡坡,采摘野果,却还要忍受官吏、差役的层层盘剥——当时流传的民谣“毕不管,福死要”,正是湖广总督毕沅、巡抚福宁等官员腐败的生动写照。 绝望中,白莲教“有患相救,有难相死”的互助承诺,成了流民们的精神稻草。这个可追溯至南宋的民间信仰,历经数百年演变,已融合佛、道元素,信奉“无生老母”与“弥勒下生”,用“光明终将战胜黑暗”的信念,为底层百姓描绘着生存的希望。 起义的导火索,却藏在一次失败的追捕中。乾隆五十八年(1793年),白莲教首领刘之协在河南被捕,竟在押解途中成功脱逃。清廷震怒,下令各省大规模搜捕教徒。 地方官吏趁机敲诈勒索,“不论习教不习教,但论给钱不给钱”。这种无差别迫害,让“官逼民反”的口号终于响彻山谷。嘉庆元年正月,湖北宜都、枝江的张正谟、聂杰人因官府查拿紧急,被迫提前举事。 在所有起义领袖中,王聪儿的故事最令人动容。她是教首齐林的妻子,丈夫牺牲后被推举为总教师。这位年轻女性,于嘉庆元年三月在襄阳黄龙垱率领教徒起义。 她领导的襄阳义军,创造了独特的流动作战模式——不在一城一地纠缠,而是在湖北、四川、河南、陕西的崇山峻岭中灵活穿插。清军常常追到一处,义军早已转战百里,如同追逐风的影子。 可惜,嘉庆三年(1798年)春,湖北郧西的悬崖成了她的终点。王聪儿与姚之富被清军包围,宁死不降,最终携手跳崖,年仅二十二岁。 几乎与王聪儿举事同时,四川达州的徐天德也在酝酿反抗。他出身捕快世家,甚至曾被达州知府招为捕快头目,负责“缉拿教案”,暗地里却早已是白莲教的核心成员。 嘉庆元年九月十五日,太平寨山下的亭子铺,徐天德率领教徒揭竿而起。总坛就设在易守难攻的太平寨,东乡的冷天禄、王三槐等人闻讯响应,起义烈火迅速燃遍巴山南麓。 面对愈演愈烈的局势,清政府终于开始调整策略。嘉庆帝亲政后,首先扳倒权臣和珅,整肃吏治,试图挽回民心。 军事上,清廷采纳了“坚壁清野”之策——修筑寨堡,将百姓迁入其中,切断起义军与民众的联系,让他们无法获得粮草和兵源补充。这一招,确实让流动作战的义军陷入困境。 战争的惨烈,在河南虞城县的金楼寨可见一斑。咸丰十一年(1861年),白莲教余部郜守正在此起义,僧格林沁率数万大军围攻,炮轰寨墙长达三个月。寨破后,上千教众惨遭屠杀。 山东邹县的文贤教起义也类似。首领宋继鹏曾建立“天纵”年号,最终却在1863年凤凰山决战中战死,上万教众埋骨山野。当地甚至流传起义军曾迷信“骑着井绳能上天”的说法,虽是传言,却也折射出绝境中的挣扎。 这场持续九年的起义,直至嘉庆九年(1804年)才被彻底平定。义军攻破清朝府、州、县、厅等行政单位达204个,清政府为镇压耗费白银2亿两——相当于当时五年的财政收入,军事力量遭到严重削弱。 从更深远的视角看,白莲教起义不仅是宗教反抗,更是社会矛盾的总爆发。那些涌入山寨林区的流民,那些在“真空家乡,无生老母”八字真言中寻求慰藉的信徒,他们的反抗动摇了帝国的根基。 起义虽败,白莲教的支派却未消失。它们如同埋在地下的火种,在之后的历史中仍不时显现。 这场起义,像是一个王朝漫长葬礼的序幕。它的影响,远远超出了嘉庆一朝,为后世留下了关于民生、吏治与信仰的无数深思