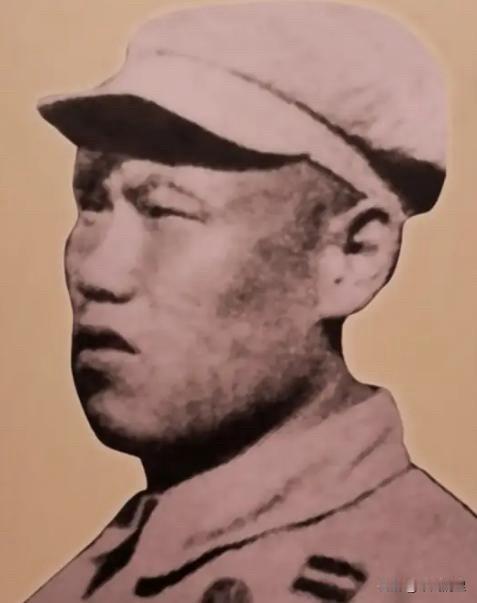

1951年,一个志愿军战士往阵地送弹药,却发现干部全部牺牲,只剩15个新兵,他连忙大喊:“我是老兵,现在听我指挥! 山东某村退伍登记处,王德明掏出红布包,特等功勋章映得人眼亮。 村干部手抖着不敢接:“老王头,您咋从没提过这功劳?”红布上的磨损,藏着他从农民到英雄,再到无名乡邻的一生。 1928 年,王德明出生在山东一个贫农家庭,打小跟着爹种庄稼。 12 岁就会拉犁、选种,村里人都说 “这娃踏实,是块种地的好料”。 1947 年,村里征兵,他放下锄头就报了名:“咱也想保家卫国。” 初入部队,他练刺杀最刻苦,手上的茧子磨破了一层又一层。 1950 年,王德明随志愿军入朝,成了一名弹药运输兵。 每次送弹药,他都专挑炮火最密的路走:“早到一分钟,战友就多一分保障。” 有次运输队遇空袭,他扑在弹药箱上,后背被弹片划开长口子也没退。 1952 年汉滩江战役前,他已因多次出色完成运输任务,立过两次三等功。 1952 年秋,152.2 高地告急,王德明奉命送最后一批弹药。 到阵地时,却见 15 个新兵缩在工事里,排长、班长全牺牲了。 美军的炮弹还在落,他把弹药箱一砸:“我是老兵,现在听我指挥!”这一喊,成了他人生中最关键的转折,也成了 16 人活下去的希望。 他先清点物资:16 人,不到 200 发子弹,几箱手榴弹,半袋干粮。 “5 人守侧翼机枪,10 人堵正面,雷区引线全检查一遍!” 命令清晰。 新兵小张怕得手抖,王德明拍他肩:“跟着我,咱不仅要活,还要守住阵地。” 敌人冲锋到 20 米内,他喊 “打”,十几支枪齐响,硬是把敌人压了回去。 弹药快见底时,他摸出刺刀:“杀一个够本,杀两个咱赚了!”冲锋号响,他第一个冲出去,刺刀捅进敌兵胸膛,动作利落如平时训练。 新兵们被他带动,嗷嗷叫着跟上,原本必输的仗,竟打成了反击。 战后清点,16 人全员存活,阵地前躺了 39 具敌军尸体,他立特等功,获 “一级战斗英雄”。 1956 年,王德明复员回乡,行李里只有旧军装和那枚勋章。 他没找组织要待遇,扛起锄头就下地,还把部队学的种田技巧教给乡亲。 村里缺水,他带着人挖水渠,泡在泥里三天三夜没合眼;有户人家买不起种子,他悄悄把自家的粮种送过去,说 “先种着,秋收再说”。 日子久了,没人再提他的军功,只知他是 “热心的老王头”。 他会帮邻居修农具,会给村里孩子讲 “保家卫国” 的故事,却从不说自己。 胳膊上的弹片疤,有人问起,他只笑:“种地碰的,不碍事。” 家里的旧衣箱里,勋章被红布包着,每年他都会拿出来擦一遍。 2000 年,村里办退伍军人登记,村干部上门,他才取出勋章。 红布包打开的瞬间,在场人都红了眼,这才知道身边藏着英雄。 后来村里建文化墙,特意留了一块写他的事迹,他却不让:“要写就写牺牲的战友。” 如今,王德明年事已高,走不动路了,就坐在门口晒晒太阳。 手里常攥着那块擦勋章的红布,偶尔会哼起部队的歌。 村里年轻人常来看他,听他讲当年的事,他总说:“我没啥功劳,战友们才是英雄。” 夕阳下,他的身影映在墙上,像一座沉默的丰碑,守着村庄,也守着那段热血岁月。 信源:中央电视台《国家记忆》栏目