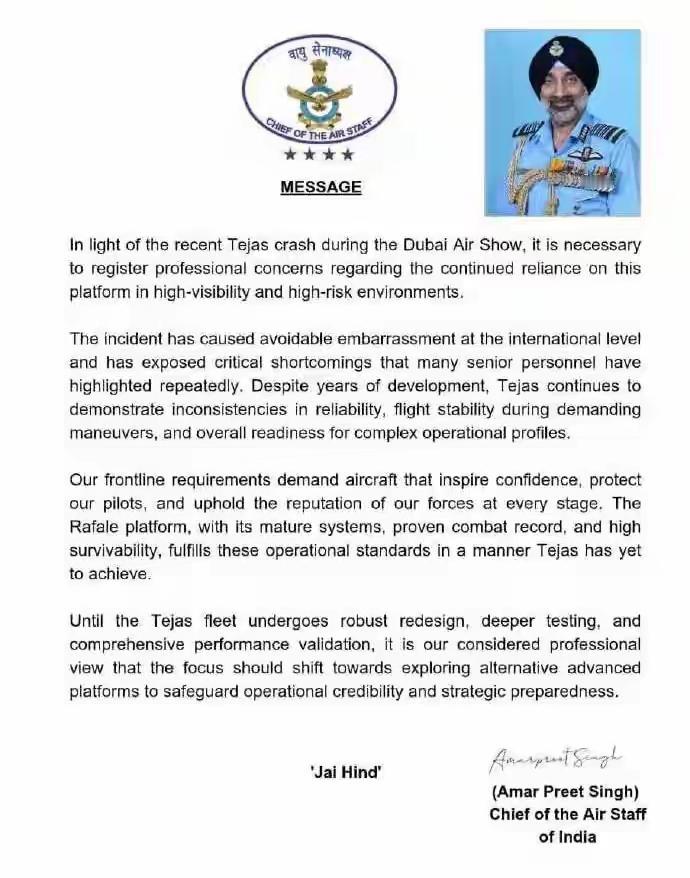

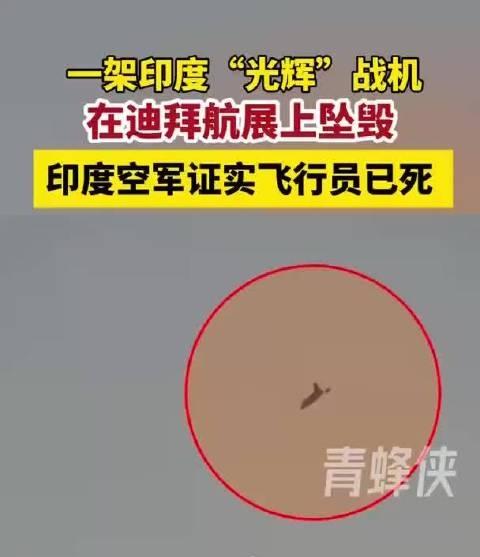

快讯!快讯! 印度空军突然通报了:关于网传“LCA‘光辉’在迪拜航展表演时发生事故”的情况,正按程序核查,后续以官方调查结论为准。 顺着这条通报往下聊,先把航展这个“舞台”摆清楚。表演科目大都比日常训练更激进,低空、高过载、收放起落架、急转弯,动作一套连一套。哪怕是成熟机型,也有过出事的前例——1989年巴黎航展两架米格-29空中相撞、2016年美国“蓝天使”F/A-18在表演训练中坠毁、印度“阳光勇士”表演队2019年彩排时两架“鹰”教练机相撞。这么说不是替谁找借口,而是提醒大家:航展是高风险活儿,评价机型可靠性,要把“表演风险”和“日常服役”分开看。 补充点“光辉”的底细。LCA项目从1993年立项,2001年首飞,2013年拿到初始作战能力,2019年完成最终作战能力定型,算是一步一挪。动力用的是美国GE F404发动机,电传飞控是四余度系统,雷达早期多为以色列方案,后来推进国产“Uttam”AESA上机。印度空军已接收的主要是Mk1/FOC批次,Mk1A在2024年首飞、批产爬坡中,这些都是公开能查到的节奏。 把时间线拉长对比下别人家。我们自己的歼-10从1998年首飞,到现在的歼-10C,经历了气动细节、发动机、航电、弹药一轮轮打磨,才做到“拉得起来、打得出去、养得得起”。巴基斯坦的JF-17也是,Block I到Block III换了雷达、导弹和座舱,每一代都在补短板。航空这行像养车:造出来是一档,跑得稳才是二档,能长期高出勤才是三档。谁也绕不开时间和试飞的“学费”。 再说可靠性这件事,关键不只在飞机台架,而在后端的保障。以“光辉”为例,国产化率还在提升路上,发动机、座舱设备、弹射座椅等外购占比不小,供应链一旦卡顿,出勤率就要打折扣。印度方面此前也多次提到要把国产AESA、国产导弹配上来,这些如果能顺利落地,整机后勤和升级节奏才会更顺手。 很多朋友关心事故记录。公开报道显示,直到2024年,印度空军才出现首起“光辉”坠机事故,飞行员弹射生还。如果此次迪拜航展确有意外,那也更像是在“表演科目风险+平台成长史”的交叉点撞了一下线。判断一型机成熟不成熟,更看全寿命的事故率、出勤率和大修间隔,而不是单点新闻。 把视野拉回航展本身,主办方和参展队通常会做严格的课目审查和机务复核,但再严也不能把风险降到零。有时候,一个传感器飘了、一个阀门卡了,叠加高过载动作,就可能把飞控逼到边缘。这也是为什么很多队伍在航展上宁愿少做一两个炫技动作,也要把“可控”放在第一位。 如果要说“光辉”下一步最该补的课,我更看重三件:一是把Mk1A批产节奏拉顺,别卡在关键件;二是把国产雷达、导弹和数据链真正磨到能打日常班;三是把试飞科目和战术课目分开推进,表演要稳,部队要实。只要这三条往前拱,外界的风言风语,自然会被出勤和成绩单压下去。 收个尾:航展的掌声来得快,可靠性的口碑来得慢,但更硬。不管传闻如何,等官方调查落地,再看数据说话。飞机不是靠嘴飞的,安全和出勤,才是天上真正的硬通货。