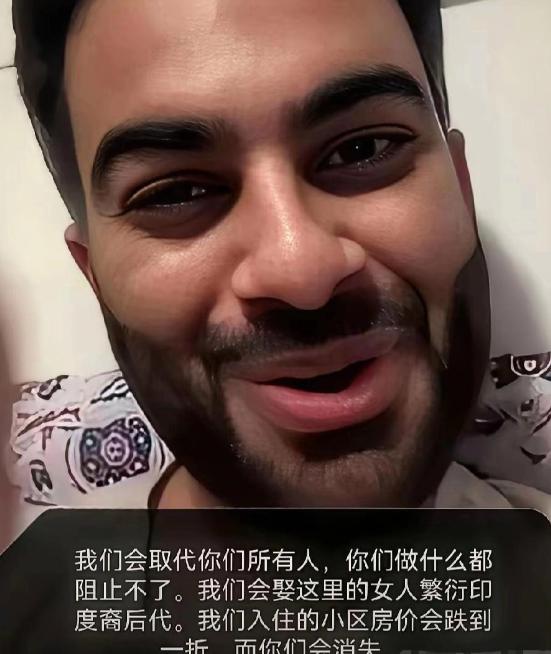

听到有印度人放话:"我们会取代你们所有人,你们做什么都阻止不了。我们会娶这里的女人繁衍印度裔后代。我们入住的小区房价会跌到一折,而你们会消失。"这话真是够狂妄的。就拿加拿大的情况来说,现在印度裔在加拿大可是越来越有"存在感"了。 看看加拿大的现状就知道,部分印度裔确实在把这种狂妄变成实际行动,首先最直观的就是人口规模的爆炸式扩容,这也是他们敢口出狂言的核心底气。 截至2025年8月,加拿大印度裔人口已经突破500万大关,占到全国总人口的12%,这个数字还在以惊人速度攀升。更吓人的是人口流入的势头,2023年加拿大发放的47万个永居居民签证中,14万个给了印度人,是第二名中国人的4倍还多;全年104万留学签证里,42万张流向印度,再加上128万张探亲陪读类临时签证,算上部分非法移民,单2023年一年就有近200万印度人涌入这个总人口才4000万的国家。 更关键的是生育率的显著差距,进一步放大了这种人口优势,加拿大本地族群的生育率持续走低,早已跌破人口更替水平,人口自然增长近乎停滞,不少地区甚至出现负增长。 而印度裔则保持着旺盛的繁衍活力,生育率始终处于高位,这种此消彼长的态势,让他们在人口结构中的占比不断提升,甚至有预测称到2050年印度裔可能增长到2000万,成为加拿大第一大族群。 他们特别擅长抱团扎根,从不盲目分散融入当地社会,反而倾向于集中居住形成专属社群,在多伦多等大城市的部分社区,印度裔占比已经超过60%,放眼望去,特色餐馆、服饰商铺随处可见,就连高达16米的印度教“猴神”哈奴曼神像都矗立街头,形成了独特的族群文化圈。 在婚姻方面,他们有着清晰的族群维系逻辑,一方面通过家族牵线、社群活动等方式大力鼓励族内通婚,确保文化传统与族群血脉的纯粹性,让核心群体始终保持紧密联结;另一方面也不排斥与本地居民结合,这种跨族群婚姻更多被视为融入当地社会、获取资源的桥梁,而非族群同化的开始。 更值得警惕的是印度裔在加拿大政坛的话语权持续攀升,这为他们的族群扩张提供了实打实的政策保障,2025年4月加拿大大选后,印度裔获得了22个议会席位,占国会总席位的6%,内阁部长数量也达到四位,创下历史纪录。 这些上台的印度裔政客自然会优先为自己的族群谋福利,从放宽印度移民配额到倾斜社群发展资金,从推动印度文化纳入教育体系到在公共服务中增加印地语支持,一系列政策调整都在为印度裔的发展铺路。 至于"入住小区房价跌到一折"的说法,虽然听起来有些夸张,但印度裔对加拿大房地产市场的影响确实在重塑格局,在宾顿市这样的聚居区,房价走势已经呈现出独特规律:2018-2023年间,当地独立屋均价从80万加元飙升至130万加元,涨幅远超多伦多市区的45%,这背后是印度裔家庭的购房热潮——他们更倾向于举家凑钱全款买房,或者通过家族信托基金集体置业。租房市场的变化更明显,印度裔喜欢3-4个家庭合租一套5卧室以上的大房子,这种"群租模式"让部分区域的租金回报率达到8%,远高于加拿大平均水平的4.5%。 房东们见状纷纷将小户型改造成大户型,原本适合年轻家庭的两居室房源供应量减少30%,租金也随之上涨,这种居住结构的改变,不仅推高了生活成本,更让社区的人口密度急剧增加,学校、交通等公共资源不堪重负,非印度裔居民的生活质量受到直接影响。 加拿大政府引以为傲的多元文化政策,现在似乎成了印度裔扩张的温床,这套原本旨在促进族群融合的政策,在现实中却演变成"族群隔离"的催化剂——当一个族群在人口、经济、政治上形成压倒性优势时,多元文化就成了单一文化扩张的遮羞布。 更值得警惕的是,这种扩张已经引发了潜在的社会矛盾:2023年宾顿市因学区资源分配不公爆发抗议活动,非印度裔家长与印度裔社区爆发冲突;安大略省的医疗系统中,因语言障碍导致的误诊事件同比增加22%,放任这种势头发展下去,用不了多久,那些狂妄的言论说不定真会在局部地区变成现实。 其他族群看着自家社区被一点点改变,从文化符号到生活习惯,从公共政策到资源分配,每一项变化都在冲击着原有的社会秩序,却又找不到合法的应对途径。 你说,加拿大这是在享受多元文化的红利,还是在一步步滑向族群对立的深渊?印度裔的这种扩张模式,会不会引发其他族群的效仿,最终让加拿大变成一个个相互割裂的"族群飞地"?评论区聊聊你的看法!