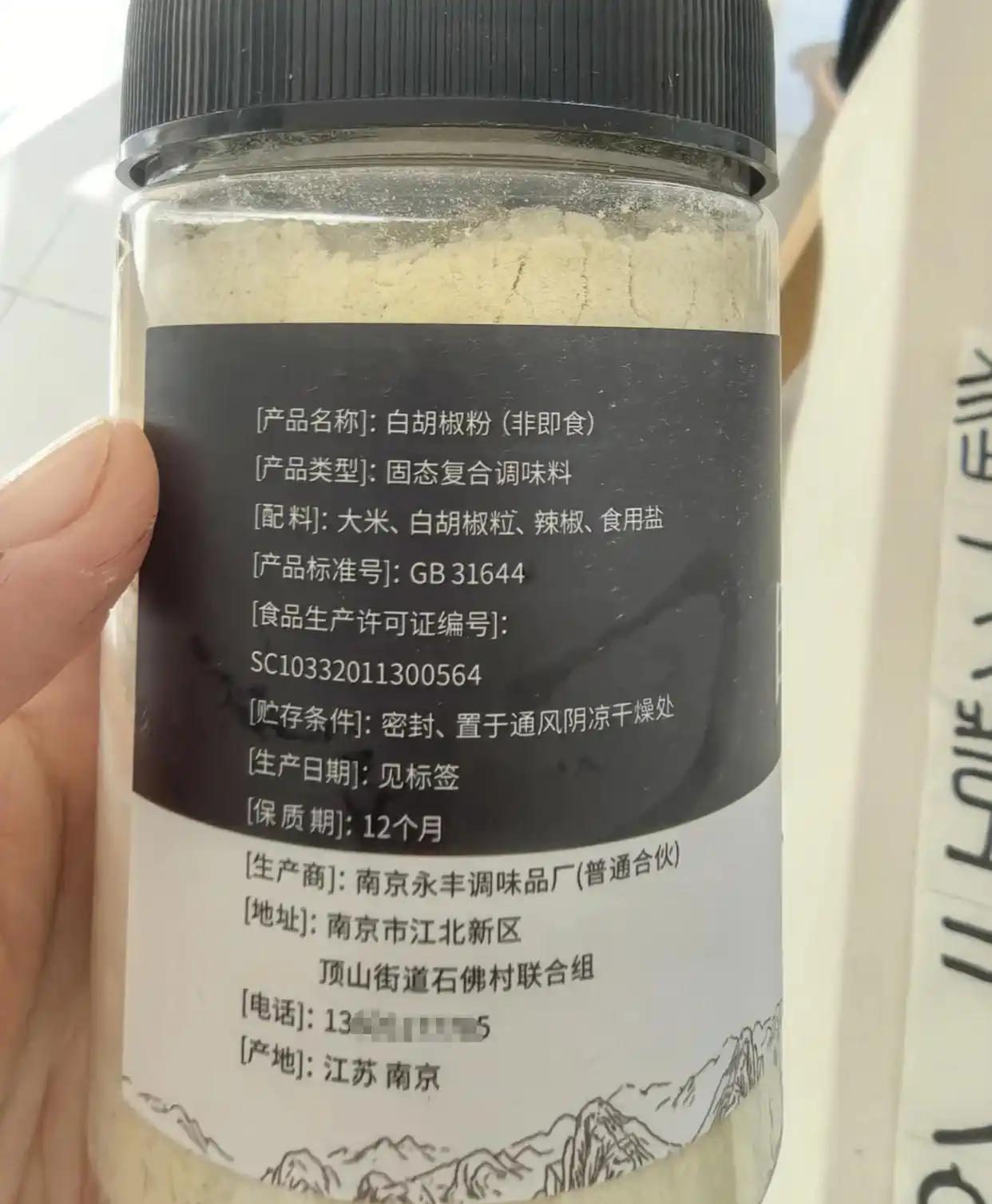

“离谱!”江苏南京,一男子网购了一瓶白胡椒粉,可收到货还没等打开,看了一眼配料表才发现,白胡椒粉配料中排首位的居然是大米,商家回应:纯的白胡椒粉太贵了,没人买! 大多数人逛超市选调料时,指尖划过瓶罐标签,目光往往跳过密密麻麻的配料表——毕竟,谁会怀疑“白胡椒粉”里装的不是胡椒磨的粉? 可当南京这位买家的视线停在“大米”二字上时,那行小字像颗硌牙的沙粒,突然硌疼了常识。 商家一句“纯的太贵没人买”,像根刺扎在消费者心头:难道为了销量,就能把“胡椒”从主角降格成配料表上的配角? 你以为买的是辛辣窜香的胡椒精华,实际到手的却是大米磨成的粉,混着零星胡椒末——这哪是调味,分明是花真价钱买了个“胡椒味”的名头。 厨房里的瓶瓶罐罐,装的本该是生活的真滋味。现在倒好,连撒进菜里的那勺粉,都可能藏着“挂羊头卖狗肉”的算计。 其实在调味架上,类似的“配料陷阱”不止胡椒粉。有的辣椒粉里混着玉米淀粉,花椒粉里掺着豌豆面,包装上的大字越醒目,小字配料表藏得越深。 老百姓花钱买调料,图的是真材实料的香,是厨房里那份踏实。可当“白胡椒粉”变成“大米胡椒味混合粉”,餐桌上的信任感就像受潮的调料,慢慢结块、失效。 更讽刺的是商家那套“便宜有理”的逻辑:纯胡椒贵所以没人买,言下之意,掺了大米反倒是“为民着想”?可消费者要的是“便宜”还是“真货”,这道选择题,不该由商家替我们勾答案。 低价竞争像只无形的手,推着商家在配料表上“做减法”。纯胡椒成本高,售价摆上货架就少人问津;掺了大米,价格腰斩,销量反倒翻番——这账算下来,商家似乎“赢了市场”,却输掉了人心。 监管条文里明明写着“产品名称应真实反映成分”,可执行起来却像隔了层磨砂玻璃。包装正面印着“纯正白胡椒粉”,背面配料表第一位是大米,这种“明修栈道暗度陈仓”的操作,监管的“放大镜”何时才能聚焦? 有消费者试过较真投诉,得到的回复往往是“配料表已标注,不算虚假宣传”。可谁会买瓶“白胡椒粉”时,先拿放大镜研究配料排序? 当“较真”的成本高过损失,多数人只能自认倒霉,下次换个牌子——可下一个牌子,就一定靠谱吗? 市场就这样陷入恶性循环:老实做纯料的商家因价高被挤出,玩配料猫腻的反而活得滋润;消费者买得越多,越不敢相信货架上的标签。 有人试着自己买整颗胡椒现磨,石臼里转动的颗粒带着原始香气,可工作日的清晨,谁有时间为一勺调料折腾半小时? 有人干脆放弃精致,“反正便宜,吃着也没差”,可当大米粉混着胡椒味飘出锅时,那份对生活品质的期待,也跟着淡了几分。 难道我们的餐桌,真要变成“配料表侦探大赛”的赛场?买瓶调料还要先考“配料分析”,这日子过得也太憋屈。 说到底,商家少的不是“赚钱的脑子”,是“做产品的良心”;市场缺的不是“低价商品”,是“诚实的标价”;监管差的不是“条文规定”,是“穿透包装的眼睛”。 希望货架上的“白胡椒粉”,能早日回归它本来的样子——配料表里只有胡椒,标签上不用玩文字游戏,让厨房的烟火气里,少点算计,多点真诚。 毕竟,我们往菜里撒的,不只是调料,更是对“一分价钱一分货”的信任;吃进嘴里的,不只是味道,还有对生活最朴素的期待。 别让一勺掺了大米的胡椒粉,把这点期待也磨成了粉。

![你跟江苏地铁之间必须没一个[滑稽笑]](http://image.uczzd.cn/17033720117571047957.jpg?id=0)