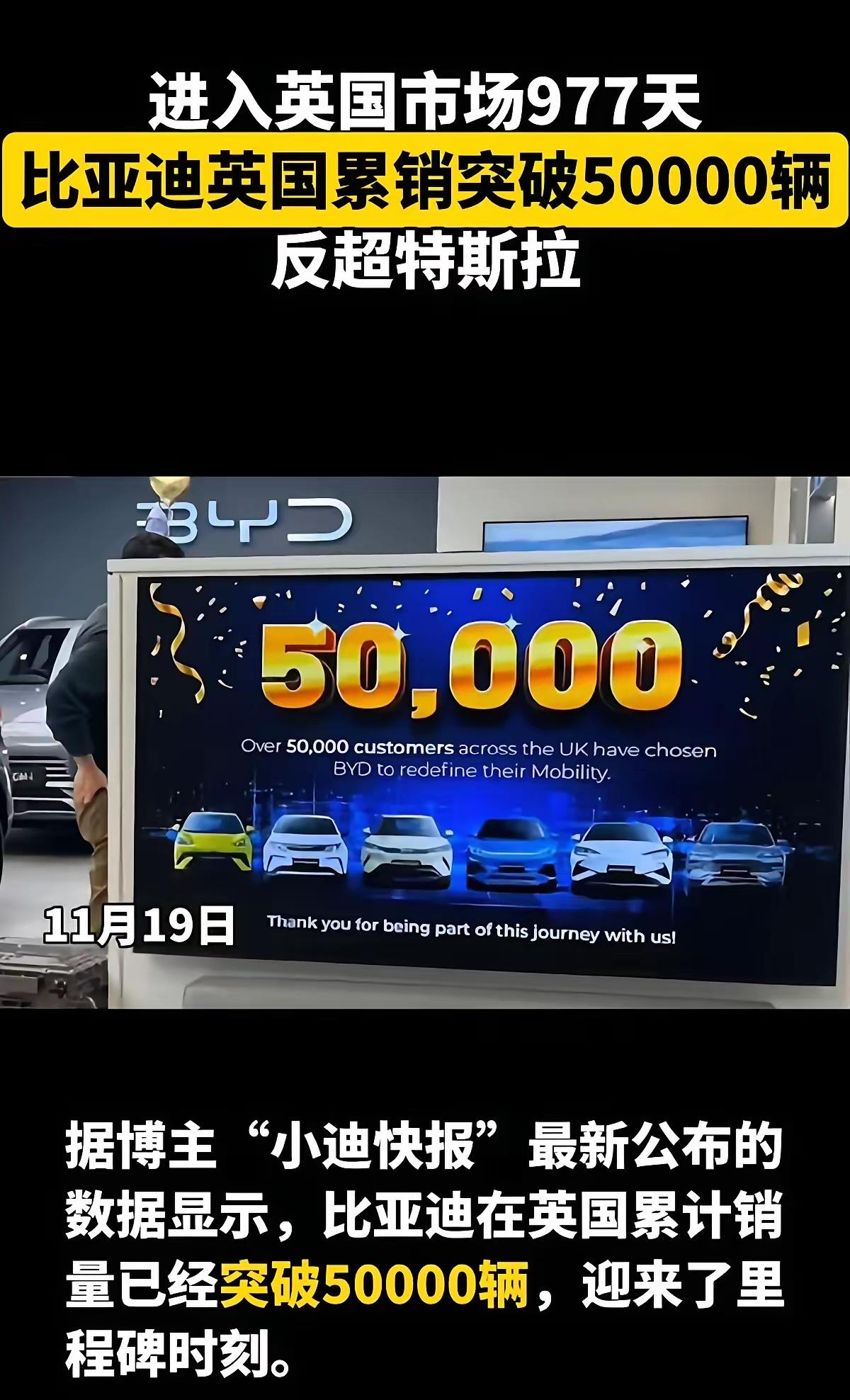

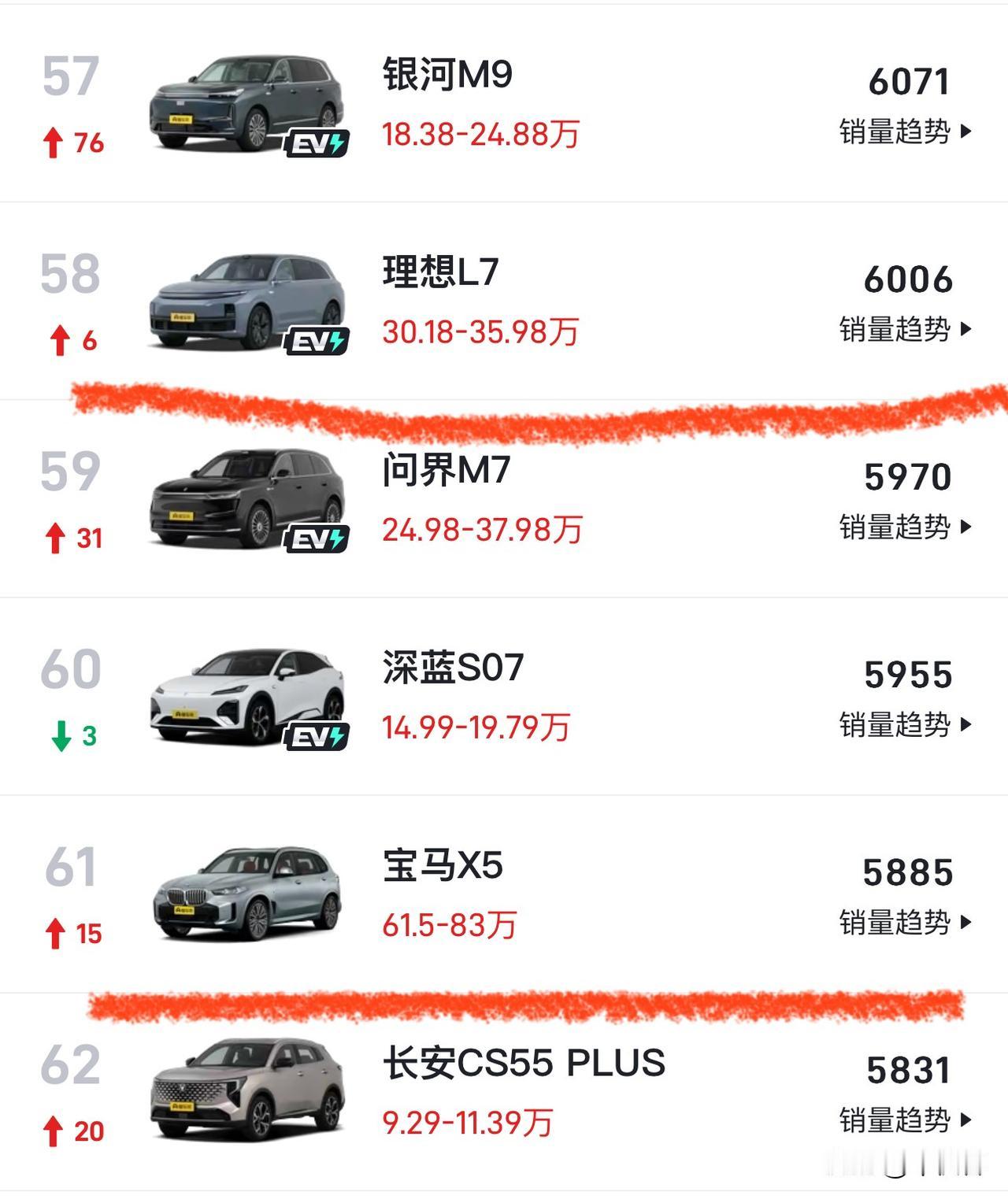

为什么同为插电混动汽车,偏偏中国的汽车更受欧洲人追捧? 其实,现在欧洲汽车圈里吵得最热的,不是纯电车型的比拼,而是插混车的“信任危机”,欧盟议员直接骂它是“汽车史上最大骗局”。 欧洲运输与环境部(T&E)实测发现,欧洲本土插混车的真实碳排放平均是官方数据的5倍,亏电时最高能到12倍,宝马X5插混、沃尔沃XC60插混都在“造假名单”上。 可就在欧洲车企被排放丑闻缠身时,中国插混车却在欧洲市场逆势崛起,这背后根本不是单纯的价格战,而是实打实的技术沉淀和全球化布局在发力。 欧洲车企搞插混,从一开始就没想着真心做环保,而是把它当成应对碳排放法规的“捷径”。 2019年欧盟要求新车碳排放降至95g/km,大众、宝马这些企业不想全力押注纯电,就靠优化实验室测试数据来伪装低排放,甚至搞“地理围栏作弊”,检测场地里是环保车,开出去就变回高油耗的“油老虎”。 这种投机取巧的做法,让欧洲插混车在真实路况下原形毕露,不仅油耗比燃油车还高,全生命周期碳排放更是纯电车的4.9倍。 反观中国车企,从一开始就把插混当成正经的过渡技术来研发,中汽研早就申请了高原道路能耗测试专利,专门解决复杂路况下的能耗评估问题,确保车辆在高原、亏电等真实场景下也能稳定表现。这种对技术的较真,让中国插混车在欧洲市场赢得了“靠谱”的口碑。 更关键的是,中国车企在欧洲不是“打一枪就跑”,而是实打实的本地化深耕。比亚迪的匈牙利工厂已经投产,首款车型海鸥还拿了Euro NCAP五星安全认证,计划2026年底前在欧洲开超2000家门店,光德国今年就要布局120家网点。 小鹏汽车不仅在慕尼黑开了研发中心,还和奥地利麦格纳工厂合作搞本地化生产,专门针对欧洲用户需求优化技术。 这种“研发+生产+渠道”的全链条布局,比欧洲车企固守传统供应链的做法灵活多了。 比如吉利银河L7,在国内卖11万起的插混车型,凭着1.5T DHT技术和115km纯电续航,登陆欧洲后直接对标大众途观插混,不仅价格低30%,还因为共享了中国成熟的电池供应链,在稳定性上更有优势。 零跑B10作为全球化车型,2025年已经在欧洲20多个国家交付,靠的就是本地化适配的配置和快速响应的售后服务。 中国插混的优势,还离不开整个新能源产业的技术赋能。比亚迪的兆瓦闪充技术、小鹏的5C超充AI电池,这些原本用于纯电车型的核心技术,都能平移到插混领域,让中国插混车在补能速度、电池寿命上远超欧洲竞品。 而且中国在磷酸铁锂(LFP)电池的应用上已经达到67%的份额,比欧洲2030年的目标还高,这让中国插混车的电池成本能持续下降,同时安全性更有保障。 反观欧洲车企,还在依赖传统发动机技术,既没搞定电池供应链,又没建立起真实工况的测试标准,自然跟不上中国车企的迭代速度。 现在数据已经很能说明问题:施密特汽车研究公司说,欧洲每7辆新插混车就有1辆是中国品牌,占比约14.3%,且中国品牌的汽车在欧洲的销量还在持续上升。 这不是中国车企“捡漏”,而是欧洲车企自己放弃了技术升级的机会,把精力放在了数据造假上。 中国插混能在欧洲站稳脚跟,本质上是“真技术”打败了“假环保”,是全球化布局战胜了保守思维。 这场竞争的背后,早已不是单一车型的输赢,而是中国汽车产业从“产品出海”到“产业出海”的蜕变。 当欧洲车企还在为排放数据造假道歉时,中国车企已经靠技术创新、本地化深耕和对消费者的诚信,在全球市场赢得了真正的认可。 这不仅是插混领域的胜利,更是“中国智造”用实力打破偏见、定义新规则的开始。