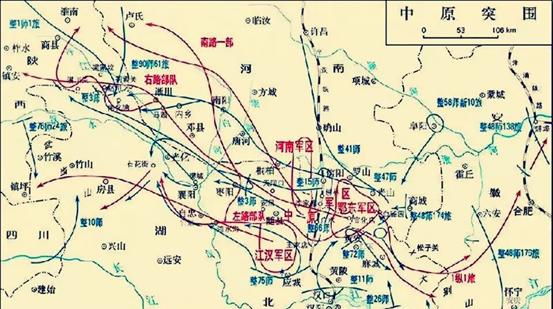

中原突围部队损失惨重,南下大别山闹情绪,李先念请出一人解难题 “陈老总什么时候能到?”——1947年10月3日,豫东淮阳城外的枣林里,李先念边抚摸作战地图边低声发问。参谋长回答得干脆:“最快三天。”短短一句对话,折射出十二纵眼下的两大难题:战斗减员带来的疲态,和情绪摇摆带来的隐忧。 时间倒回一年多前。1946年6月24日,中原突围的命令由延安拍出,电文里那句“生存第一、胜利第一”清晰而沉重。谁也没料到,这场被许多人视作扬眉吐气的突破,实际付出的代价之高,远超想象。李先念率机关和二纵打西北,王树声带一纵打西南,皮定均的一旅向东佯攻。战术设计灵活,可敌军调度更快。7月初,胡宗南精锐两师截断了西进要道,李先念部队在漫川关、荆紫关连续血战,才勉强撕开缝隙。结果呢?359旅进入陕北时剩两千出头,二纵到达陕南时步枪折半、骡马只余数匹。胜是胜了,元气却伤透了。 损失不仅体现在数字。1946年冬到1947年春,陕南根据地连遭“清剿”。山沟沟狭小,回旋余地有限,中原军区不得不决定北渡黄河,进入太岳解放区休整。这次撤离,像揭伤疤——“我们连根据地都守不住,还叫胜利?”不少干部私下嘀咕,说话带刺。晋城会议为此开了整整两个月,气氛却依旧低落。 5月,李先念从陕北赶回晋城主持整编,七千余人编成晋冀鲁豫野战军第十二纵队。纸面上人员齐整,骨子里士气疲沓。偏偏新的命令又到:十二纵火速南下,与刘邓大军会合,再战大别山。有人听说要回原来失去的地盘,嘴上不说,心里却打鼓:“丢了一回,还要丢第二回?” 从太行山起程那天,部队行军速度一再拖慢。探亲假条、伤病报告递了一厚摞。李先念急了,多次夜间动员,效果仍然有限。9月下旬,纵队在山东鄄城短暂参战,消灭整编第十师一部,硬仗赢了,可阵地上收缴的三十挺机枪,并没换来想象中的欢呼。大家心里明白:仗再漂亮,也掩盖不了过去的失落。 这时,李先念想到了陈毅。陈毅不仅是华东野战军司令员,更是新四军的老军长,而十二纵官兵大多出自当年五师,对他天然服气。几封加急电报飞出,陈毅痛快答应:“我去给弟兄们撑腰。” 10月6日午后,十二纵在淮阳以东的洼地搭起临时会场。连以上干部黑压压一片,神情各异。陈毅上台第一句话不是训话,而是幽默:“各位老部下,你们把老蒋的三十万大军牵在脚脖子上,辛苦了!”一句话,哄堂大笑。笑声里,有久违的轻松。 随后,他拿出一份数据:1946年8月到1947年3月,国民党投入豫鄂陕战场的兵力十个整编师,加上地方保安团,总兵力超过三十万。正因为这三十万没能抽身,东北、华北、华东战场才得以喘息。“你们丢的那一块山沟沟,换回的是全国的战略主动权。”陈毅停顿片刻,提高声调,“中央不是准备让你们败,而是准备让你们殿后。你们完成任务,还带着主力出来,这叫失败吗?不,这叫苦撑待变的大胜。” 有人问:“可根据地丢了,总让人心痛。”陈毅挥手:“根据地能丢,骨干不能丢;枪可以少,队伍的魂不能少。魂在,人在哪儿都能再夺回来。”简单直白,却击中了要害。会场里,十几位营长轻轻点头,眼神亮了。 发言结束,陈毅挨个握手。他对李先念说:“别怕,士气点燃了,大别山会给十二纵一个新舞台。”当晚,纵队政治部熬夜编写《大别山,我们又回来了》简报,连夜发到连队。第二天清晨,部队开拔速度明显加快,许多原本“旧伤复发”的同志主动申请归队。行军歌声此起彼伏,不再是无精打采的口号。 11月24日,十二纵在光山与刘邓会师。至此,大别山腹地的我军机动兵力增加到十三个旅,敌军防线出现明显松动。接下来不到半年,十二纵与江汉独立旅一南一北呼应,摧毁敌据点百余处,重建江汉军区。那支曾在晋城会议上低头不语的队伍,用战果给自己正名。 事后总结,李先念说过一句话:“打仗先打气,打气先讲道理。”陈毅在淮阳那场讲话,没有复杂战术分析,也没有长篇檄文,却把战略全局、个人牺牲和未来希望三点捏在一块,恰好触动官兵心结。试想,没有那番点拨,十二纵南下途中哪怕再赢几场小仗,也难保关键时刻不掉链子。 至1948年夏,十二纵扩编为二万人,全纵累计击毙俘敌三万余,收复县城二十座,成为大别山、西进江汉的中坚。数字背后,是一次及时的思想交锋——从“突围失败论”到“战略贡献论”,观点转换不过数千字,却拉回整支部队的精气神。 建国后,谈到淮阳那夜,不少老兵依然记得陈毅走下讲台时说的最后一句:“同志们,苦日子算不得什么,怕的是心里打鼓。鼓点停了,队伍也就散了。”这句话,在炮火与荆棘中获得验证,也成为十二纵继续前进的暗号。