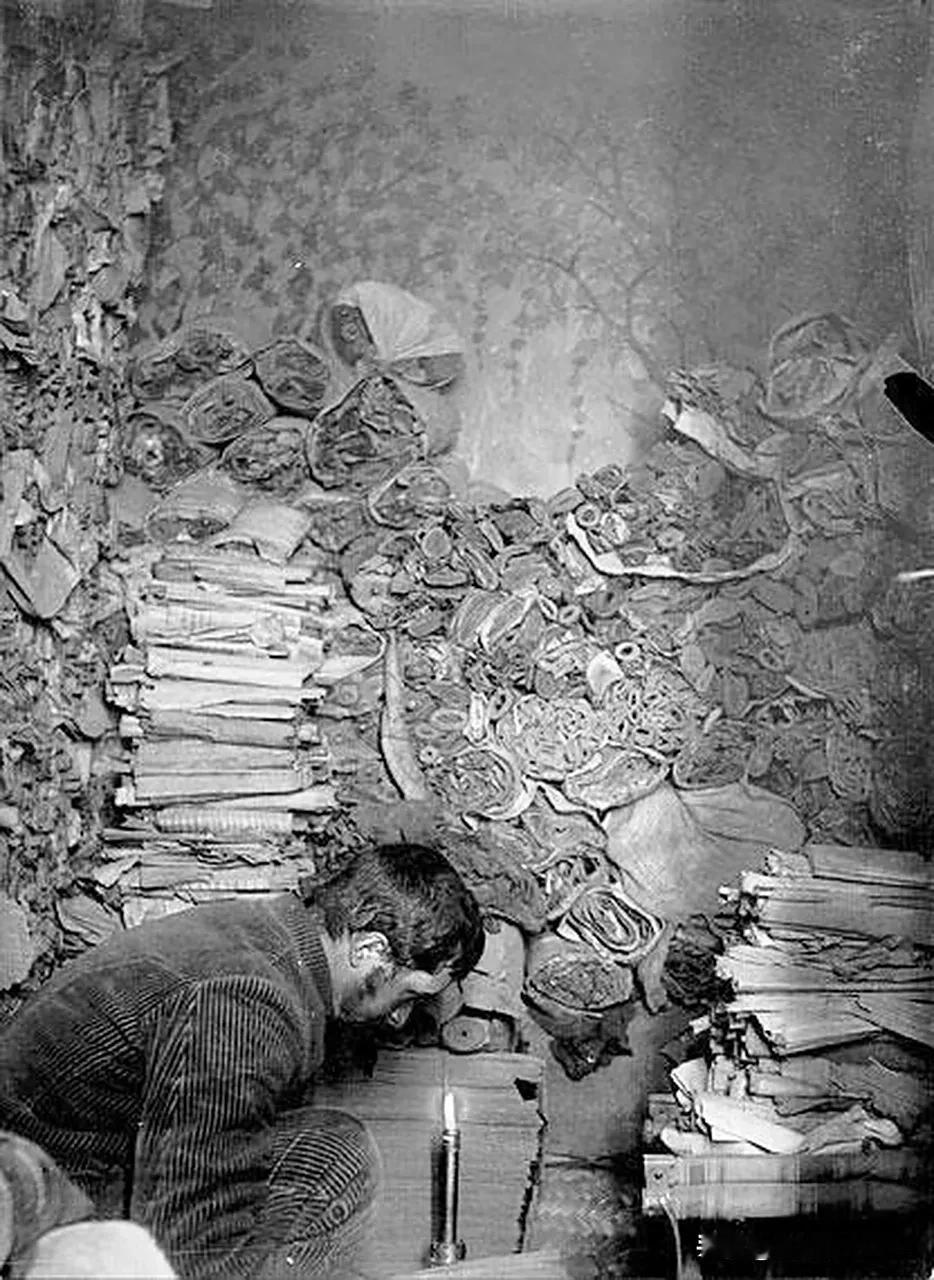

1908年,法国人保罗正贪婪的蹲在地上,盗取敦煌宝藏。他点起蜡烛,在藏经阁中翻动着一本本布满灰尘的古老经书,眼中的贪婪已经无法掩盖。 这个保罗,不是什么偶然闯入的游客,而是带着法国殖民势力明确指令的汉学家保罗·伯希和。 他懂中文、通考古,还会说几句西北方言,从巴黎出发时就揣着“寻找东方古物”的任务,一路直奔敦煌莫高窟。那会儿的中国正陷在清末的混乱里,朝廷忙着应付内忧外患,西北边塞的一座石窟,根本没人当成宝贝上心。 守着莫高窟的王圆箓道士,不过是个没读过多少书的出家人,几年前偶然发现藏经阁时,还曾骑着毛驴跑几十里路给官府送信,可官府要么推脱没钱,要么说“一堆旧纸没什么用”,最后只能任由那些经卷在黑暗里堆着。 保罗找到王圆箓时,没提“盗取”两个字,只说自己是“研究东方文化的学者”,还掏出几十块银元,说要“资助修缮破败的洞窟”。 王圆箓哪懂这些“旧纸”里藏着千年的文化根脉,只想着能用这笔钱补补漏雨的窟檐、给神像刷层新漆,就松了口,让保罗进了藏经阁。 可保罗一进去就没停下过手,他拿着放大镜,专挑最珍贵的挑——唐朝人手写的《金刚经》抄本,上面还带着抄写僧人的名字和纪年; 失传已久的佛教《楞严经》残卷,连当时的朝廷图书馆都没有;还有画着飞天、供养人的绢画,笔触细腻得能看清衣褶上的花纹。 他在藏经阁里待了三个星期,每天从早到晚挑拣,最后装了24个大木箱,全都是精挑细选的精华,悄无声息地通过海运运回了法国。 有人后来替保罗辩解,说他“保护了文物”“推动了敦煌学发展”,可这话根本站不住脚。 要知道,他带走的文物里,有记载唐代百姓赋税、婚嫁的世俗文书,有西域各国与唐朝往来的书信,甚至还有小孩子练习写字的纸片——这些都是研究中国古代社会的活化石,本该留在自己的土地上,供中国人探寻自己的历史。 可现在,这些文物大多藏在法国国家图书馆里,中国人要研究自己的文化,还得飘洋过海去申请查阅,有的甚至连拍照都不被允许。这哪里是“保护”,分明是殖民时代赤裸裸的文化掠夺,用一点小钱就换走了一个民族的文化记忆。 更让人难受的是,保罗不是第一个盯着敦煌的。在他之前,英国人斯坦因已经用同样的手段,骗走了上万件经卷和壁画;在他之后,日本人、俄国人也跟着来,一波波把莫高窟的宝藏往外运。 那会儿的中国,连沿海的国门都守不住,哪还有力气管西北沙漠里的石窟?等1910年清政府终于想起要把剩下的经卷运到北京时,路上又被官员、兵丁偷拿倒卖,好好的一批文物,到了北京已经散落得不成样子。 好在,时代终究变了。 新中国成立后,第一件事就是派人去敦煌,成立了敦煌研究院。一代代研究者守在沙漠里,修复被风沙侵蚀的壁画,整理残留的经卷,还用上了数字技术,把洞窟里的壁画、经卷做成高清影像,让全世界都能看到敦煌的美。 现在去莫高窟,能看到讲解员带着游客,指着壁画上的飞天讲唐代的艺术,拿着复制品的经卷说古代的文化——可每当提起那些流落在海外的文物,还是会让人心里发堵。 保罗当年眼中的贪婪,从来都不只是他一个人的欲望,背后藏着的是清末中国的衰弱与无助。那些被带走的经卷、画卷,是一个民族的文化伤口,提醒着我们:文化瑰宝从来都不是无主之物,更不能靠别人“怜悯”来保护。只有国家强大了,才能守住自己的历史,护住自己的根脉。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

lgfdy

莫言说:我没看见…