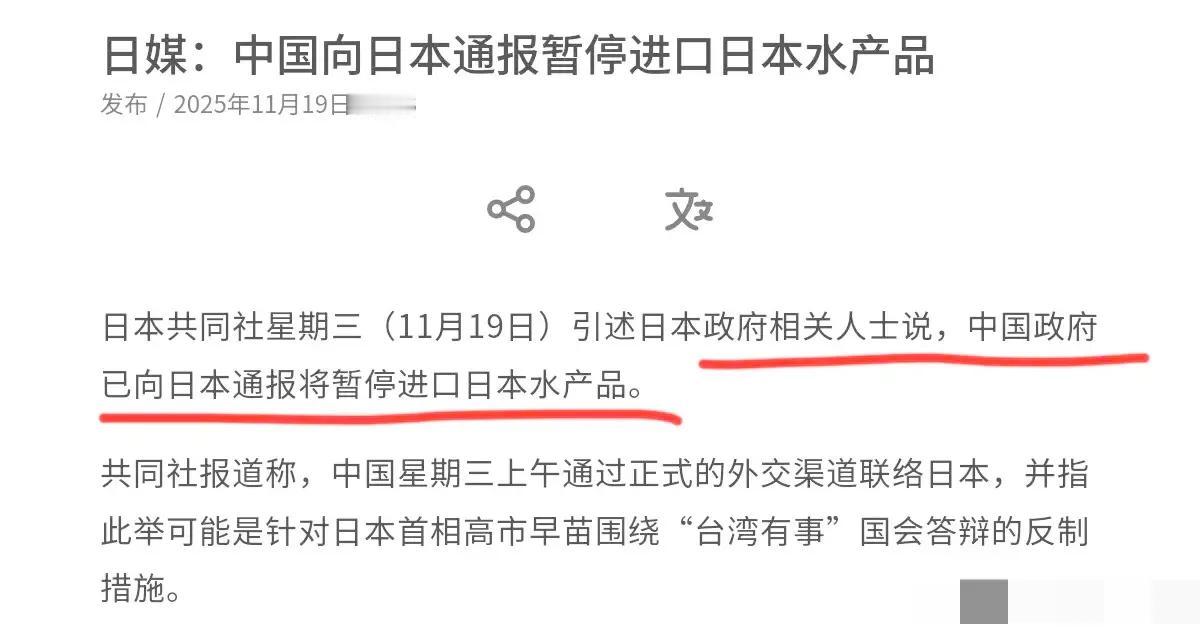

开始动手了!中国对日本实质性反制即将开始!11月19日,根据日本共同社报道,日媒引述日本政府相关人士说,中国政府已向日本通报将暂停进口日本水产品。中国今天上午通过正式的外交渠道联络日本,并指此举可能是针对日本首相高市早苗围绕“台湾有事”国会答辩的反制措施。 就在14天前,日本媒体还在欢呼,首批6吨北海道扇贝终于运抵中国,被视为“破冰”的信号。可这扇门刚推开一条缝,又被狠狠关上,连带上了锁。 这不是简单的贸易反复,而是一次精准、冷静、带着怒意的战略回击。 我们曾给过日本一个机会。今年6月起,中方开始有条件恢复日本部分地区水产品的进口检验。11月5日,那批扇贝启航时,很多日本渔民以为寒冬终于过去。可他们没意识到,这份“破冰”背后是有前提的:政治互信、对华尊重、不碰中国底线。 结果呢?日本首相高市早苗非但没有收敛,反而在国会答辩中高调宣称“台湾有事就是日本有事”,甚至把台海局势与日本“生死存亡”挂钩。这话一出,不只是挑衅,简直是往火药桶里扔火柴。 更讽刺的是,她前脚在APEC喊着“遵守联合声明”,后脚回国就变脸。这种两面做法,换谁受得了? 所以这次暂停进口,不是冲动,而是必然。它释放的信号非常清楚:如果政治基础塌了,经贸合作的大厦也别想立住。 你可以说这是“经济牌”,但问题是,牌是谁先打出来的?当高市早苗把军事、安全、地缘政治全扯进台海问题时,就已经把经济绑上了战车。那中国反手一推,不过是让这辆失控的车停下来看看后果。 日本水产界现在是什么感受?用“雪上加霜”都不够形容。去年8月中国首次全面禁运时,日本最大水产企业玛鲁哈日鲁股价一天跌去7.2%,整个行业损失超200亿日元。如今刚有点回暖迹象,一纸通知下来,北海道的渔船刚修好,加工厂刚复工,冷链物流刚排班,一切又回到原点。 这种“得而复失”的打击,比从未拥有更痛。 但这只是开始。日本对华出口中,水产品占比虽不大,但它像一面镜子,照出了整个经济对中国的依赖。2024年,日本食品对中国大陆出口额暴跌29.1%;而今年前10个月,日本对华总出口额高达1337亿美元,排全球第三。机电、汽车、半导体材料……哪一行离得开中国市场? 更别说旅游。2024年,中国游客在日消费1.73万亿日 元,占外国游客总消费的21%以上。现在中国驻日使馆已发布安全提醒,三大航司开放免费退改签。虽然还没明令禁止,但风向变了,人心就散了。如果局势继续恶化,日本旅游业可能直接断一条腿。 还有稀土。全球90%以上的中重稀土产能在中国手里,而日本这个资源小国,60%以上的稀土依赖中国进口。一旦这张牌亮出来,日本的高端制造业、军工研发都会受影响。这不是威胁,是现实。 我觉得最值得警惕的,不是某个人说了什么,而是日本国内那种“一边想赚中国钱,一边又要挑战中国底线”的荒唐心态。你不能既把中国当最大贸易伙伴,又在核心问题上踩红线。这就像一边往别人家送礼,一边往人家墙上泼油漆,还指望对方笑脸相迎? 一个明显的问题是:高市早苗到底在图什么?是为了国内政治作秀?还是真想借美国之势推动日本“正常国家化”?但不管图什么,代价不该由普通渔民、商人、游客来承担。 过去这些年,中日经贸之所以能发展,靠的是克制与务实。但现在,有人正试图用政治豪赌去摧毁这份脆弱的平衡。他们或许觉得,中国会一直忍让。可事实是,中国已经不再接受“你说你的,我做我的”这种双标逻辑。 如果日本真想修复关系,不是开几艘渔船、运几吨扇贝就行的。它需要的是真正反思:为什么一个原本可以缓和的局势,会因为几句不当言论再度紧张?为什么每一次中方释放善意,换来的却是变本加厉? 这不只是对日本的考验,也是对整个亚太秩序的提醒:和平与合作,从来不是理所当然的。它需要尊重、克制和长远眼光。 现在门关上了。但钥匙,其实还在东京手里。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

风过无痕

必须驻军了,不驻军绝不缓和