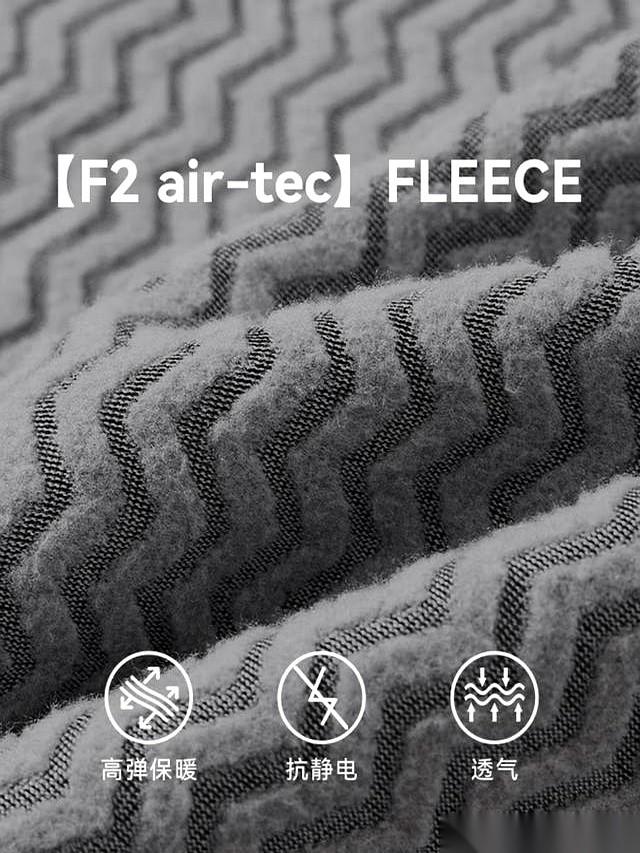

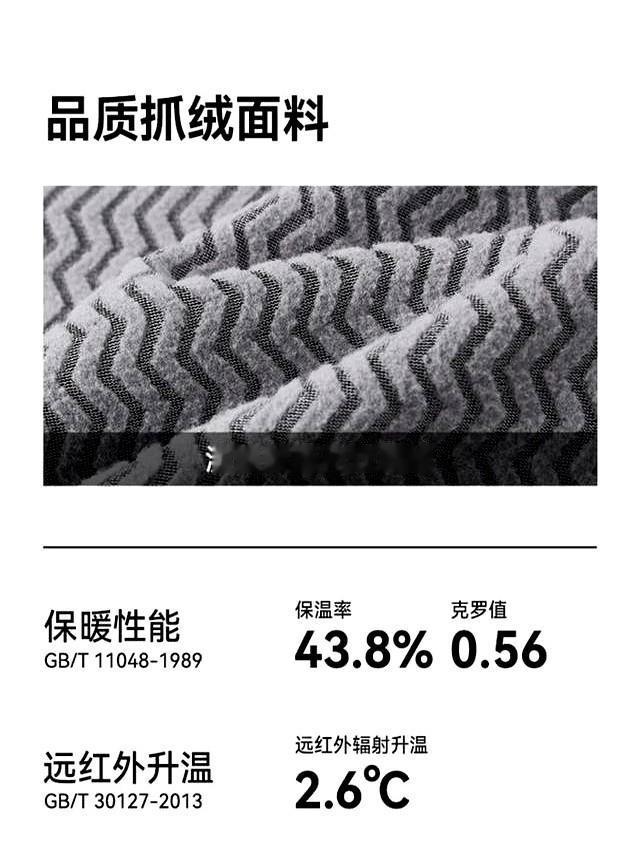

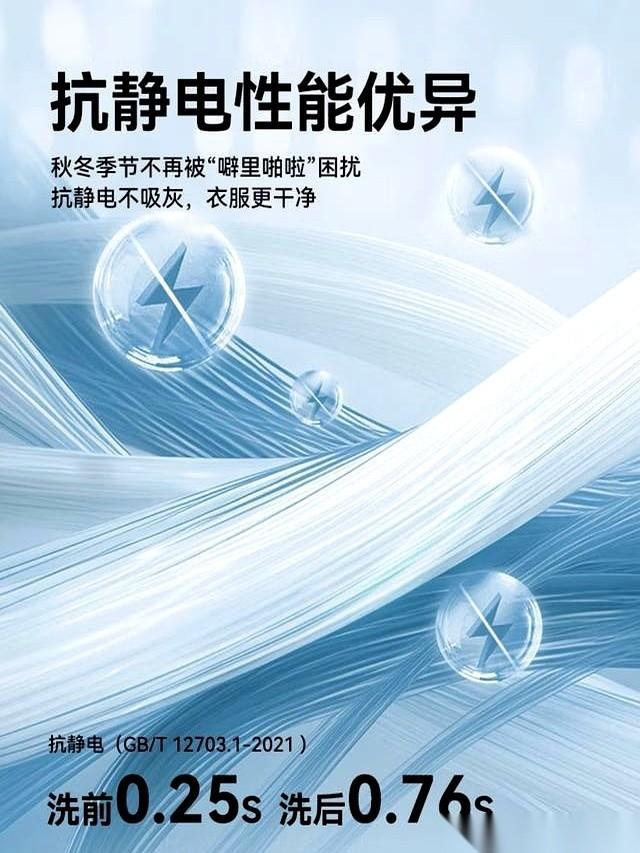

一件巴塔R1卖1500。 一件京东京造F2,299。 那中间这1200块的差价,我到底买了点啥?买了个logo吗? 扒开一看,俩都是网格绒。一个叫“专利立体编织”,一个叫“自研立方网格”,听着挺玄乎,说白了,不都是在衣服里头给你存点热乎气儿嘛。 技术原理,殊途同归。 有人非得跟我掰扯,说巴塔排湿透气强那么一丢丢。 我就想问问,这一丢丢,是值1200块,还是怎么着? 我零下5度穿着F2在外面溜达,也没觉得闷啊。我爬个小山,出的汗也干得挺快啊。 为了那“一丢丢”你可能都感觉不出来的体感,多花五倍的钱,这账我反正算不明白。 我知道,有人要跟我聊品牌,聊环保,聊情怀。 打住。 咱就是个普通人,想花最少的钱,办最实在的事儿。 一件衣服,首先得是件衣服,它的本职工作就是保暖、舒服、耐穿。 F2的做工、拉链、缝线,你放桌上跟R1比,真没觉得谁比谁寒碜。 消费越来越像一场智商筛选。 以前是没得选,人家贵,有贵的道理。现在是有人把底牌给你亮出来了,用不到零头的价格,干了85%以上的事儿。 那剩下的15%,就是品牌给你造的梦。 梦挺好,但填不饱肚子。 省下这1200块,我能再买四件换着穿,或者带家人吃顿好的。 这比把一个logo穿在身上,感觉实在多了。