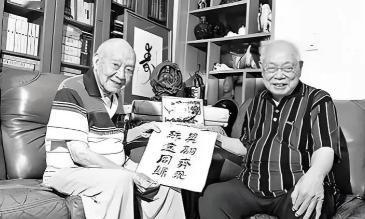

1950年,国民党将领罗广文想起义,便派出心腹大将马士弘来见贺龙,贺龙见到马士弘后很快就发觉不对劲,连他身边的马识途表情都变得震惊起来…… 成都军管会的会议室里,贺龙元帅端坐在主位,看着面前的起义军代表,国民党15兵团少将马士弘。 这位额角带疤的将军正准备汇报改编事宜,抬眼间却见贺龙身侧站着个干部,盯着自己。 “老马,你俩认识?”贺龙察觉异样。 马士弘摇头,可越看越心惊。 那干部的眉眼,活脱脱是自己三弟马千木的模样! 中山装的干部早已眼眶泛红,嘴唇直颤:“他……是我哥。” 一场本为商谈军队改编的公务,就此成了血脉重逢的戏码。 马家父亲马玉之是同盟会旧部,退隐后办教育、修水利,在川东一带颇有声望。 五个儿子自小跟着父亲读《史记》、临汉碑,老三马士弘与老五马千木最是亲厚。 命运的分野始于青年。 马士弘考上北平中国大学经济系,却瞒着家人报考黄埔军校,成了十一期学员。 马千木则揣着“工业救国”的梦,进了南京中央大学化学工程系。 1935年“一二·九”运动爆发,马千木因组织抗日宣传被捕,穿少校制服的马士弘动用军校关系把他捞了出来。 “哥,我这身子骨,怕是得换个法子救中国。” 分别时,马千木攥着哥哥的手。 马士弘拍他后背:“你走你的阳关道,我守我的独木桥。” 谁料这一别,便是八年烽火,兄弟俩的轨迹越走越远。 1938年,马千木在钱瑛介绍下入党,改名“马识途”。 他说这是“老马终于找到识途的路”。 转年,他与刘惠馨成婚,清江边的农舍里,桐油灯映着两人的笑。 可新婚未久,噩耗突至。 1941年,因叛徒出卖,刘惠馨抱着刚满月的女儿被捕。 马识途遭通缉,慌乱中想起哥哥。 马士弘立刻在报纸登寻人启事:“我是三哥……” 兄弟两人在码头碰头。 马士弘穿着国民党卫戍部队少校制服,大摇大摆护送弟弟上船,又冒险探监弟媳。 他后来总说,那场景刻在骨头里。 四月天里,刘惠馨穿件空心棉袄,衬里撕了裹孩子,瘦得脱了形。 11月17日,刘惠馨牺牲,女儿下落不明。 马识途攥着哥哥的手,什么话也说不出。 另一边,马士弘在战场上与日寇死磕。 淞沪会战的焦土、南京保卫战的血雨、常德战役的白刃战,他额头挨过子弹,留下道永不消退的疤。 “没命令,一步都不退。” 他说:“我们得给中国人留口气。” 兄弟俩一个在地下战线隐姓埋名,一个在正面战场浴血,中间隔着国共对立的鸿沟。 为避嫌,马千木改名“马识途”,马士弘对外只称“马弘”,连家信都断了。 1949年底,罗广文率15兵团起义。 贺龙大喜,派马识途参与改编谈判。 一来他熟悉西南情况,二来“马”姓少见,或能与罗部代表拉近距离。 谁承想,这安排竟成了兄弟重逢的钥匙。 马士弘带着改编方案走进会议室,抬眼就撞进马识途的目光。 八年前码头的泪,八年间妻离子散的痛,八年未说出口的牵挂,全在这一眼里翻涌。 贺龙拍板:“既然是兄弟,半天假,叙叙。” 兄弟俩关在屋里,说不尽的离散。 马士弘说这些年跟着罗广文,早厌了内战。 马识途讲妻子牺牲、女儿失踪,讲自己在西南搞武装斗争的艰难。 “哥,当年让你担风险,我对不住。” 马识途哽咽。 马士弘拍拍他的肩膀:“你是对的,我护着你,天经地义。” 马士弘回部队后,立刻劝罗广文:“贺老总是真心改编,别再犹豫。” 罗广文次日便清理特务,宣布起义。 15兵团顺利融入解放军序列,西南解放进程加快。 新中国成立后,兄弟俩走向不同岗位。 马士弘留在成都,先后任军政要职。 马识途成了中科院四川分院党委书记,后又负责西南局宣传。 看似平静的日子里,藏着未圆的愿,找女儿。 1960年,马识途终于打听到下落,失散二十年的骨肉重聚。 他将这段经历写成《清江壮歌》,笔底是锥心之痛,也是重生之喜。 晚年的马士弘因国民党少将身份遭逢坎坷,马识途悄悄接济,从不停歇。 两人常串门,聊当年忠县的江风,聊战场的弹片,聊新中国的变化。 上世纪末,百岁高龄的兄弟各自提笔。 马士弘写《百岁追忆》,马识途著《百岁拾忆》。 两本书同期出版,内容竟多有呼应。 2016年,马士弘以105岁高龄离世,2024年,马识途也走了,享年110岁。 从1935年的码头告别,到1950年的会议室重逢,这对兄弟用一生写就“打断骨头连着筋”。 正如马识途在《百岁拾忆》里写的:“走了再远的路,最暖的,还是老家那盏等归人的灯。” 主要信源:(中国新闻网——马识途、马士弘回忆录将出版 亲历近代历史变迁 央视网——中国人民解放军军事家:胸怀坦荡贺龙)

嘚啵嘚

到底41年码头告别,还是35年码头告别?