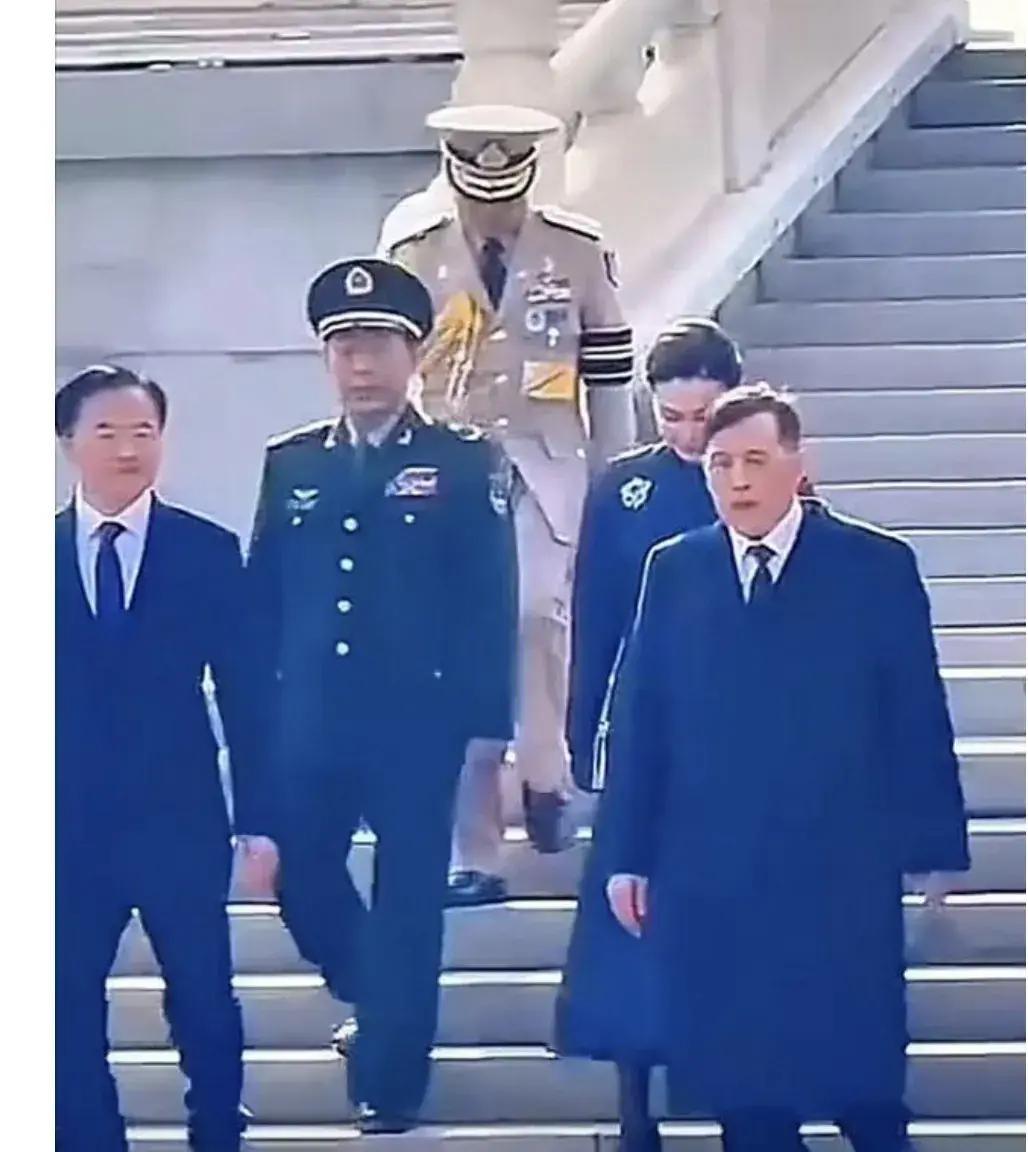

就在刚刚 泰国国王玛哈·哇集拉隆功在北京的随行画面突然刷屏了。 从公开的片段看,握手道别后,玛哈直接上车,王后苏提达还在与接待方致意。这个顺序被不少人拿来放大讨论,有人按欧美社交习惯解读,也有人从出访流程看待。 镜头里的“谁先上车”,先要放在安保和礼宾流程里看。常见安排是核心人物优先进入车辆,车辆右后排为主位,中国是左舵车,礼宾通常引导主宾从右侧入座,确保上车路径最短、停留时间最短,减少停留暴露。 对照欧美社交礼节,公众场合常见“女士优先”。但在要人出行时,画面上更常见的是安保就位、要员先入车,再由随行人员分别入座。两套规则各自服务于不同目标,混在一起衡量,容易得出偏差。 再看细节,苏提达当时仍在与接待人员握手,属于告别流程的一部分。随行队伍通常分成“先上车”和“后上车”两组,方便车辆快速起步。从节奏看,更像按预设动作走位,而不是临时起意。 类似情况在其他国家的公开画面里也不少见。比如有人注意到,首脑离场时,安保会先开门、拉出通道,被保护者优先进车,随后才是配偶和工作人员。这是一条通用的安全规则,与个人性格无关。 国内大型活动的接送画面也常见这种节奏。引导员先示意主宾移动,镜头、车辆、安保三点一线,减少回头和驻足,降低意外风险。看似“谁先谁后”,实则是“谁先进入安全区”的安排。 这类瞬间一旦被截帧,很容易被放大理解。公众关注点自然聚焦在动作次序,但出访现场的优先级是安全、准点、秩序,礼节也要为这三件事让路。很多代表团都会给出场和上车设定口令,就是为了卡住节拍。 当然,形象管理也有提升空间。现场如果多一个手势提示,让两人同步收尾握手、同步转身,画面会更齐整。一些代表团就会把“转身、启步、上车”做成固定节拍,既不违背流程,也更利于传播。 需要强调的是,这次北京画面并没有出现推搡或抢位,只有先后顺序的差异。把流程性动作解读成性格标签,并不准确。判断一位公众人物,还是要放在更长的时间线和更多场景里看全貌。 从结果看,现场完成度是合格的:握手结束、车门开启、主位就坐、车队启程,环节连续,没有出现停滞。对于跨文化观众来说,理解不同礼仪系统的优先级,有助于减少误读。 多说一句,镜头时代的每一步都在被记录。让流程更清晰、提示更明确,既照顾观感,也不牺牲安全和效率。这样一来,动作背后的用意就更容易被读懂。 把这段画面放回常识框里看,就是一套成熟出行流程的自然呈现。讨论可以有,定性别急,按规则走的动作,不宜贴上情绪化的标签。