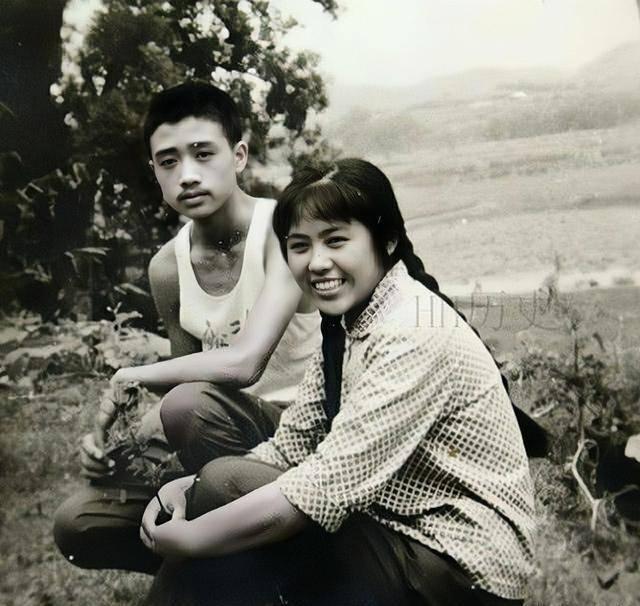

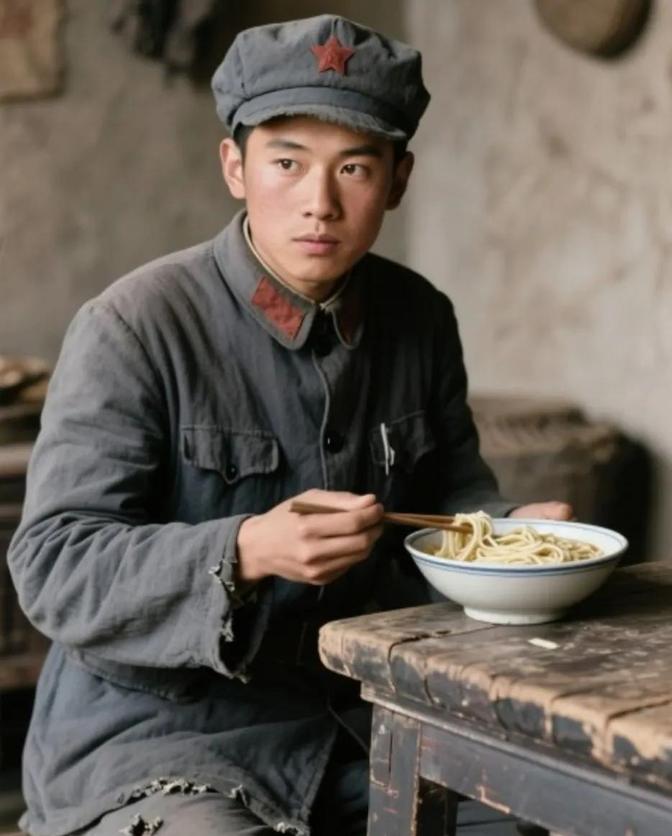

1968年,知青朱启龙参军出发前夜,他的女友解开衣衫,誓言:“不论多久,都会等你回来!”不料,2年后,她等来的却是他已结婚的分手信。50年后,她上门做保姆时,又见到了他。 陕北的黄土坡上,一句誓言如窑洞里的油灯,照亮了知青的青春路。可谁想,战火一闪,书信一封,就把这份情谊生生切断。五十年光阴如梭,那扇北京的家门一开,旧人重现,藏着多少没说出口的酸楚? 上世纪六十年代后期那时候,国家号召城市知识青年上山下乡,到农村去锻炼。那是响应号召的大事,北京青年朱启龙1967年夏天就到了陕西延安桥儿沟村。村子在黄土高原上,地薄人多,日子紧巴。他一到,就跟着生产队干活,适应得快。以前在学校当过班干部,组织能力强,村里人很快就认可他这小伙子。桥儿沟的条件差,粮食少,冬天冷得钻心,可知青们咬牙顶着,就是为了帮乡亲们多打粮食,多学本事。 杨芳是村里的记工员,当地姑娘,为人勤快,每天管着工分本子,和知青们打交道多。朱启龙交工时,总多聊两句,从工作说到家常,俩人就这样熟络起来。感情这东西,说不清道不明,就在日复一日的劳动中生根了。1968年春,朱启龙体检过关,拿到了参军指标。那年头,参军是光荣事儿,全村都热热闹闹送行。可对他们俩,这意味着得分开。 出发前一晚,俩人在村外场院见面。陕北冬天风大,杨芳对朱启龙说,不论多久,都会等你回来。她甚至解开衣衫,用行动表白决心。那话重似山,两人心里都憋着股劲儿。第二天,朱启龙就走了,杨芳站在村口送行,眼里满是盼头。 朱启龙到部队后,干得卖力。1969年,他调到珍宝岛一线,那地方边境形势紧,战斗激烈。他一心想立功,也想着早点回去。可命运转折来得快,一次战斗中,他被炸伤,丢了条腿。医院里躺着,他觉得自己配不上杨芳,不想让她守着残废人过日子。就狠心写了封信,说自己已经结婚了,让她死心。信是1970年寄的,杨芳收到时,整个人傻了眼。哭过闹过,她只能认了。村里人劝,她两年后就嫁了当地人,日子就这么过下去。 杨芳婚后生了一儿一女,把心全扑在孩子身上。丈夫老实,家里穷,她起早贪黑操持,供儿女读书。女儿后来考上北京大学,儿子去了上海打工。她丈夫脑溢血走了,她一个人拉扯大孩子,日子越发难。儿女孝顺,把她接到北京,想让她享福。可杨芳闲不住,觉得还能干,就出去做保姆,补贴家用。这就是她五十多年后的模样。 朱启龙呢,装上假肢后,在部队坚持下来,还被保送军校学文职。转业前,他娶了另一位知青,生了两个儿子。妻子得癌症走了,他转业回北京,工作稳定,退休后儿女忙事业,就想请个保姆帮把手。日子过得平平淡淡,可那封信的影子,总在心里晃。 2018年,杨芳按地址去应聘保姆。门一开,她抬头一看,是朱启龙。他也愣了,两人对上眼,就那么站着。坐下聊了半天,朱启龙才说实话,那封信是骗她的,他从来没结婚,就怕拖累她。杨芳听完,眼泪下来了。这些年,她没怨过谁,就往前走。朱启龙问她愿不愿意留下照顾,杨芳想了想,说愿意,但不求结婚啥的,能在晚年见面,就够了。