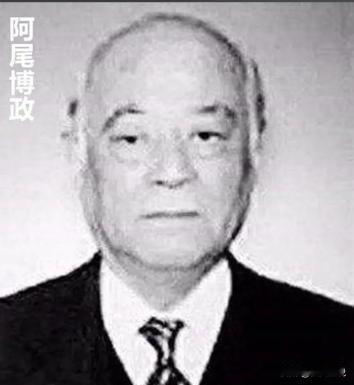

抗战结束之后,日本有一支神秘的部队,一直潜伏在中国,从来不露面,却对中国造成的危害极大。这支就是由日本间谍组成的队伍。 2016 年审讯室的灯光下,阿尾博政盯着桌上的文件,手不自觉地颤抖。 国安干警拿出他 30 年间在中国的活动记录,连他换过的 12 个身份都清晰在册。 这个从青年到老年都在伪装的日本间谍,此刻才知道自己的人生早被掌控。 他想起年少时被选入情报机构的那天,命运就已偏离正常轨道,走向深渊。 阿尾博政出生在日本一个普通家庭,20 岁时因成绩优异被情报机构选中。 培训期间,他学习汉语、情报收集、伪装技巧,甚至要模仿中国人的生活习惯。 教官告诉他们 “中国是重点目标”,要做好长期潜伏的准备,那时他还不懂其中含义。 毕业后,他被安排进入一家日本企业,为日后潜入中国做铺垫,这一做就是五年。 上世纪七十年代,中日交往刚恢复,阿尾博政迎来潜伏机会。 他以 “经济研究专家” 身份来到中国,行李里除了专业书籍,还藏着微型相机和密码本。 初到中国,他装作对一切都好奇,实则暗中观察,记录城市布局和工业分布。 为了融入当地,他学着吃辣、说方言,连走路姿势都刻意模仿中国人,力求不露破绽。 八十年代,中国改革开放,阿尾博政趁机变换身份,成为 “投资顾问”。 他频繁参加经贸会议,坐在角落看似认真记录,实则把敏感数据记在心里。 有次考察某汽车厂,他以 “技术交流” 为由,拍下生产线照片,还套取产能数据。 这些信息通过加密邮件传回日本,他因此受到上级表扬,却也更加谨慎。 九十年代,他又摇身一变,成为 “学术学者”,在高校开展 “合作研究”。 他利用与教授、学生交流的机会,收集科技领域的最新进展,尤其是军工相关信息。 为了获取信任,他还资助贫困学生,看似慈善,实则想通过他们接触更多资源。 这期间,他建立起初级情报网络,发展了几名线人,让情报收集更加高效。 2000 年后,科技发展让情报收集方式改变,阿尾博政也开始使用新工具。 他用带摄像头的手表拍摄军事设施,用加密 U 盘存储数据,甚至尝试用无人机侦察。 但他始终保持低调,从不参与敏感话题讨论,对外塑造 “温和学者” 形象。 身边人都以为他是热爱中国文化的日本友人,没人知道他的真实身份。 2016 年,阿尾博政接到任务,要从某工厂获取核心技术资料。 他提前联系好工厂内部人员,约定在厂外交接,以为这次也能顺利完成。 可当他递出信封,国安干警突然出现,多年的伪装瞬间被撕碎,他当场被捕。 被捕后,他试图狡辩,可面对铁证,只能如实交代自己的间谍行为。 审讯中,阿尾博政坦白了 30 年间的所有活动:去过 20 多个省市,收集过工业、交通、科技等多领域情报。 他还供出了情报网络中的其他成员,协助警方破获多起间谍案件。 最终,他因危害国家安全罪被依法判刑,关押在监狱中,不得与外界随意接触。 曾经精心编织的间谍网络,随着他的落网土崩瓦解,多年的潜伏以失败告终。 如今,阿尾博政在监狱中反思自己的人生,时常想起家人。 他后悔当初被选入情报机构,后悔走上间谍道路,可一切都已无法挽回。 他的案例成为反间谍宣传的典型,提醒人们警惕身边的 “隐藏威胁”。 这个曾经妄图窃取中国情报的间谍,最终在法律的制裁下,为自己的行为付出了代价。 中国反间谍工作从未停止,《反间谍法》不断完善,民众防范意识也在提高。 像阿尾博政这样的间谍,无论伪装得多好,最终都逃不过法律的严惩。 维护国家安全,需要每个人的参与,只有全民警惕,才能筑牢安全防线。 而阿尾博政的人生悲剧,也警示着那些妄图危害他国安全的人,必将自食恶果。 主要信源:(河北新闻网——铁证如山:日本对华情报战蓄谋已久、无孔不入)