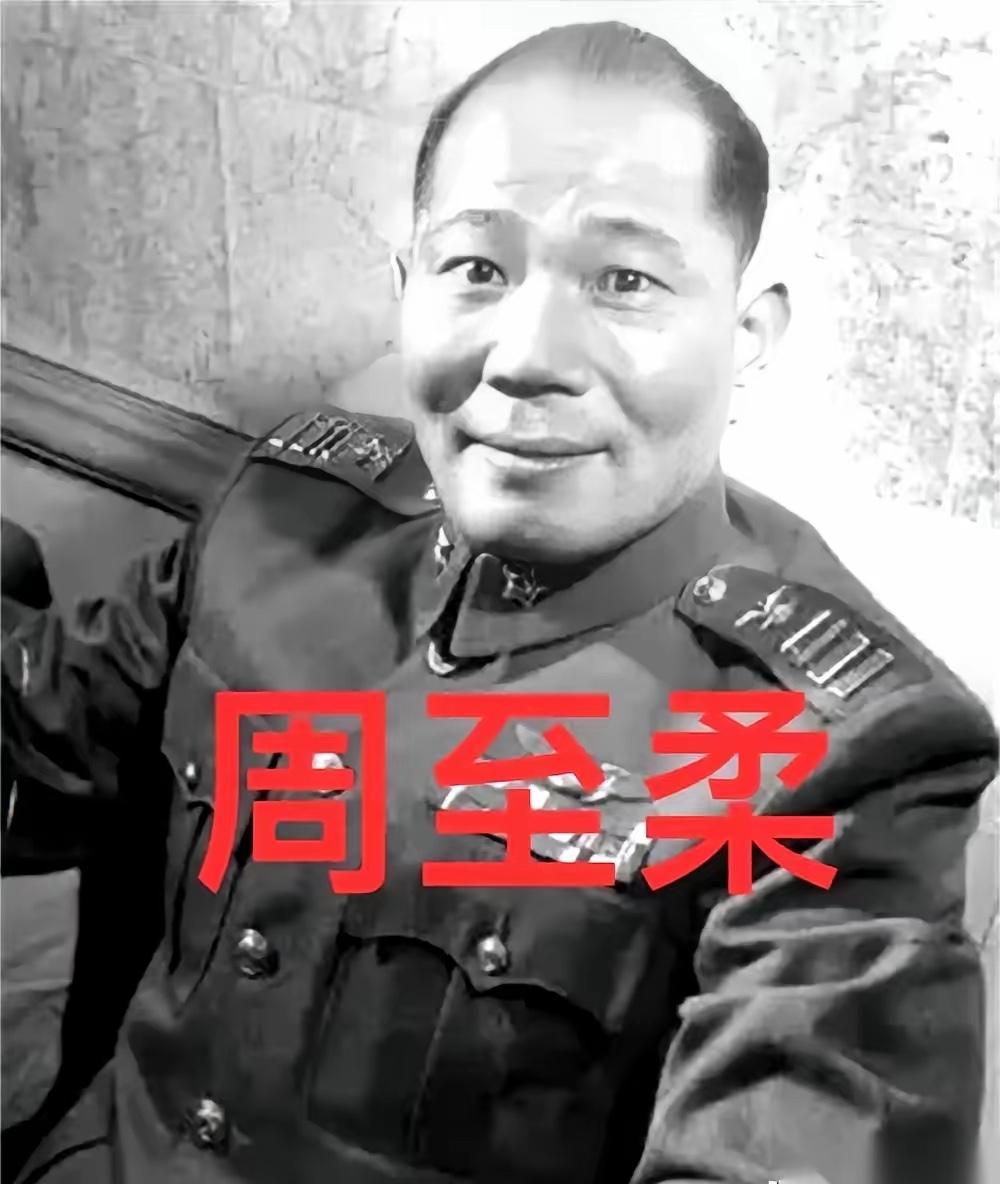

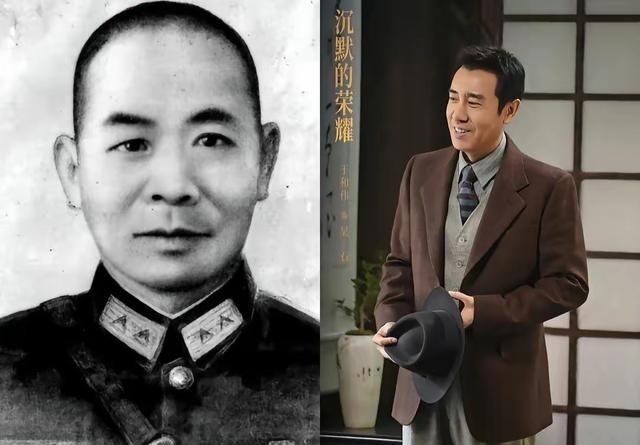

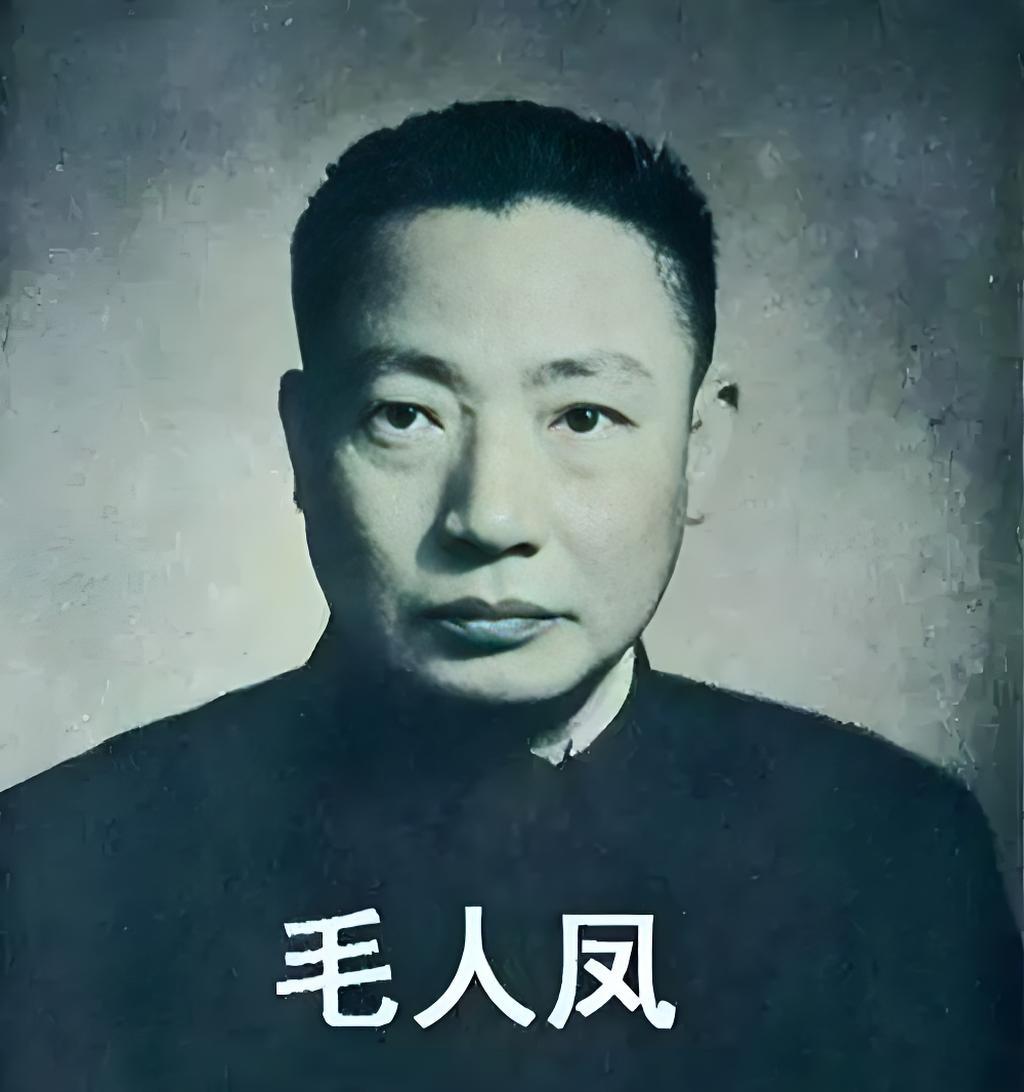

1950年以前的聂曦副官原来长这样与临刑前完全不同,剑眉星眸正气凛然 一九五零年六月十日,马场町的枪声打碎了早晨。 白衬衫、军裤、马靴,双手反绑,其中那个年轻军官站得笔直,镜头对着他时,嘴角微微上扬。后来岛内媒体拿到这张黑白照,说是“最具震慑力的就义照”。 看惯了的人心里都明白,如真心里打鼓,眼神早躲开了,这个三十三岁的福建人偏偏盯着前方,像是自己在挑地方站。 档案柜里留下过完全不同的一张脸。 黄埔军校十六期步科第一队的毕业证书上,照片里的少年剪着板寸,剑眉紧收,嘴角抿得很死,下方写着“福建福州,一九一七年生”。从黄埔出校门,他走进国民党军队,很快被同乡吴石看中,调去身边当随从副官,又兼国防部史政局总务组长,天天围着人和文件打转,风声进出,他都听得见。 一九四九年二月,吴石调任“福州绥靖公署”副主任,聂曦随行。 福州解放前夕,国民党当局一纸电令,要把福建境内五百多箱机要档案火速运往台湾。 吴石心里亮得很,嘴上推说“军运紧、调船难”,先挑出一批军事图书和一般参考资料,贴上“绝密”标签装船。真正要紧的二百九十八箱,交给聂曦他们连夜转移,送进福建省研究院书库深处。 福州解放后,这批箱子原封不动交给解放军,变成另一边手里的硬货。 同年八月,两人又坐船到了台湾。 表面上看,聂曦还是国民党军官,实际已经在隐蔽战线干活。 吴石升任“国防部参谋次长”后,经陈诚举荐,让他出任“东南军政长官公署”总务处交际科上校科长。这个岗位名头很“世故”,天天应酬、陪吃陪喝,懂门道的人都知道,这地方人多话密,是打听动静的好窗口。 一九四九年秋,他两趟往返香港,把重要军事情报交给中共中央华东局对台工作委员会的万景光,每次都得扛着掉脑袋的风险。 同年十一月,朱枫从香港潜入台湾,与吴石接上线。 每周一两次的会面,什么时候见、在哪儿见、谁开车接、谁在旁边做掩护,全落在这位交际科长头上。 岛内局势很快收紧,戒严令一下,海空通道被军方攥得死死的,普通人连港口都靠不上。 朱枫接到指示必须离台,只能先搭军机去浙江舟山,再想路回大陆,这件苦差事照例压到聂曦手上。 他找到在空军司令部当参谋的王济甫,从王嘴里探出一班从台湾飞舟山、接送兵员的军用运输机,又顺着空军这条线搞到一张搭乘许可证。 一九五零年立春那天,他把车开到约定地点,朱枫坐后排,王济甫在前排,一路关卡问得紧,大多盘问都让空军参谋接着。飞机顺利起飞,几个人心里的弦刚松一点,舟山那头的特务已经张好网。 朱枫落地后被捕,护送离台的整套流程被翻了个底朝天,聂曦的名字被扣在“通共”两字上。 一九五零年二月,他和朱枫一同被押进国民党保密局监狱,三月吴石、陈宝仓也被带进去。 酷刑一轮接一轮上,审讯记录却薄得很。对确实经手的事情,比如档案转移、帮人离台,他“供认不讳”,一旦问到更多人、更多线,嘴就像上了锁。 特务折腾了好些日子也没捞到多少情报。情况送上去,蒋介石在“吴石匪谍案”后面亲笔批了死刑,一九五零年六月十日,几个人一起走上马场町的刑场,那张白衬衫照片就是那天留下的。 临刑前一夜,他托狱友带出一张小纸条,纸上写着:“告诉我的孩子,父亲是为理想而死。”同一份案卷里,还有一枚牛角私章,“精忠报国”四个字刻得朴素。 枪声散了,骨灰还要找地方落脚。 他的骨灰被安放在台北市阳明山臻爱楼的一间小格子里,编号B-47。名牌上写的是“聂能辉”,少一笔、多一划,看着像笔误,落在他身上,就把黄埔学员、隐蔽战线交通员、一九五零年六月十日在马场町倒下的烈士,硬生生抹成“叫不出名字的人”。 名字一边刻进石头,一边被年轻人记在屏幕里。 二〇一三年,北京西山无名英雄纪念广场落成,花岗岩壁上多了“聂曦”这两个字,广场里一尊雕像定格在走向刑场的一瞬,头略微扬起,嘴角那点笑被石头接住。 短视频平台上,“寻找聂曦”的话题播放量冲上二点三亿。 有一条十五秒的视频,镜头扫过阳明山纳骨塔,停在B-47格位,字幕写着“他牺牲时24岁,和我同年”,年龄同史料有出入,却让不少年轻人心里一震。 评论里有人留言要带一束花替外婆去看他,第二天管理员发现格位前堆满白菊花,足有几百束,通道被挤得只能侧身过去。 二〇二三年冬天,阳明山下起细雨,一对三十出头的男女在B-47前跪了很久,手里攥着一本黄埔同学录的影印本,封面写着“能辉兄留念”。 起身前,两人往格子里塞了一张复印纸,是聂曦当年画的大榕树,树下站着穿旗袍的妻子和抱着婴儿的自己,背面写着:“爷爷,我们接您回家。” 这几年,中华英烈网上多了“聂曦数字纪念馆”,电视剧《沉默的荣耀》里多了那个英俊干练的副官形象。剧里有一幕,他走向刑场时回头望向大陆,嘴角含笑。 幸存战友记得,他说过“血会流在这片土地,魂永远向着家乡”。