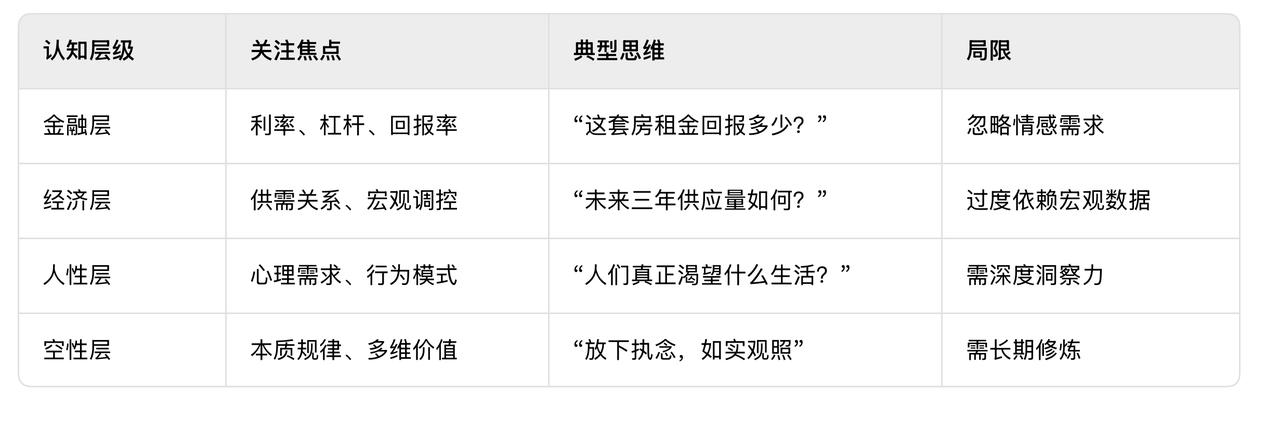

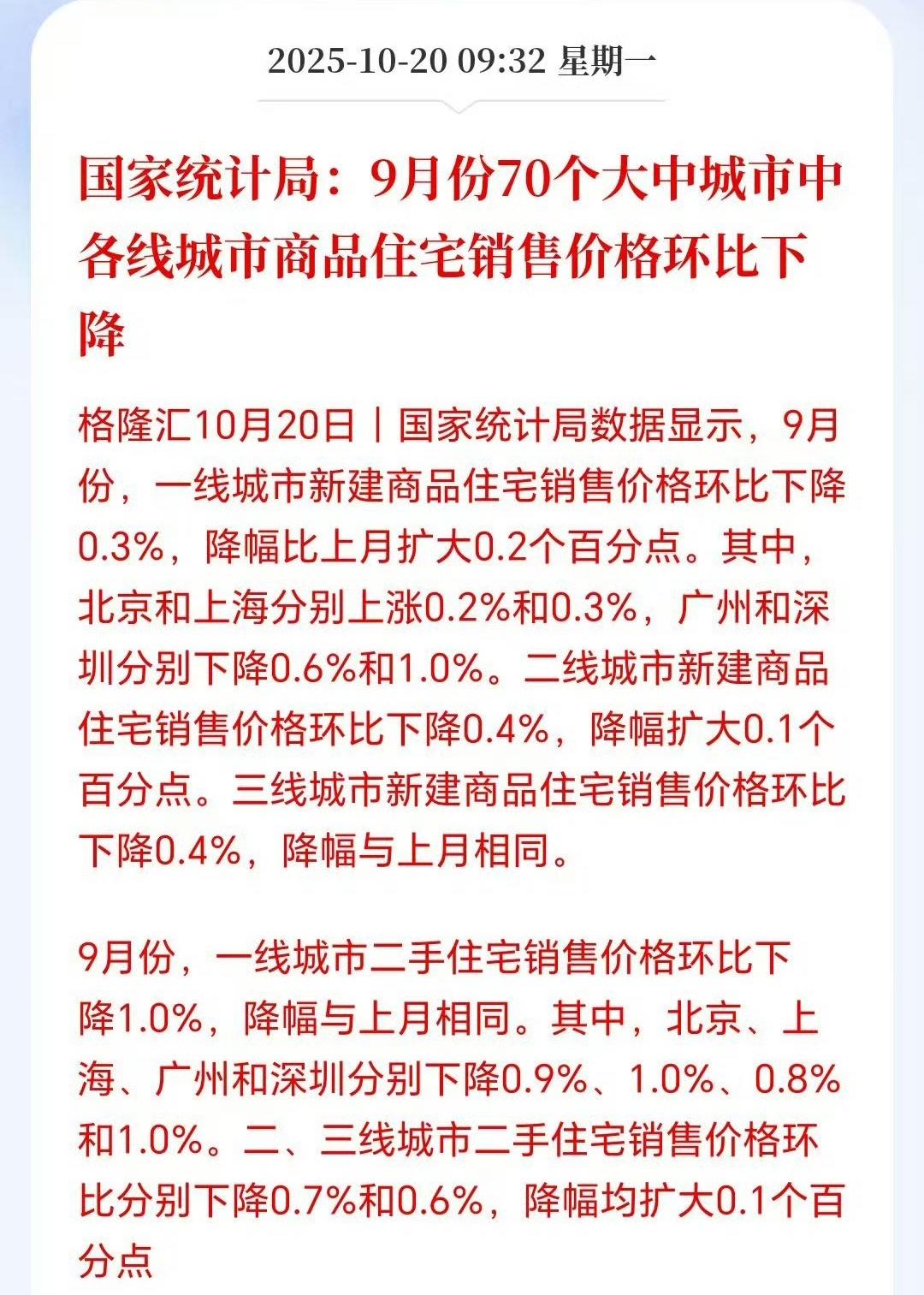

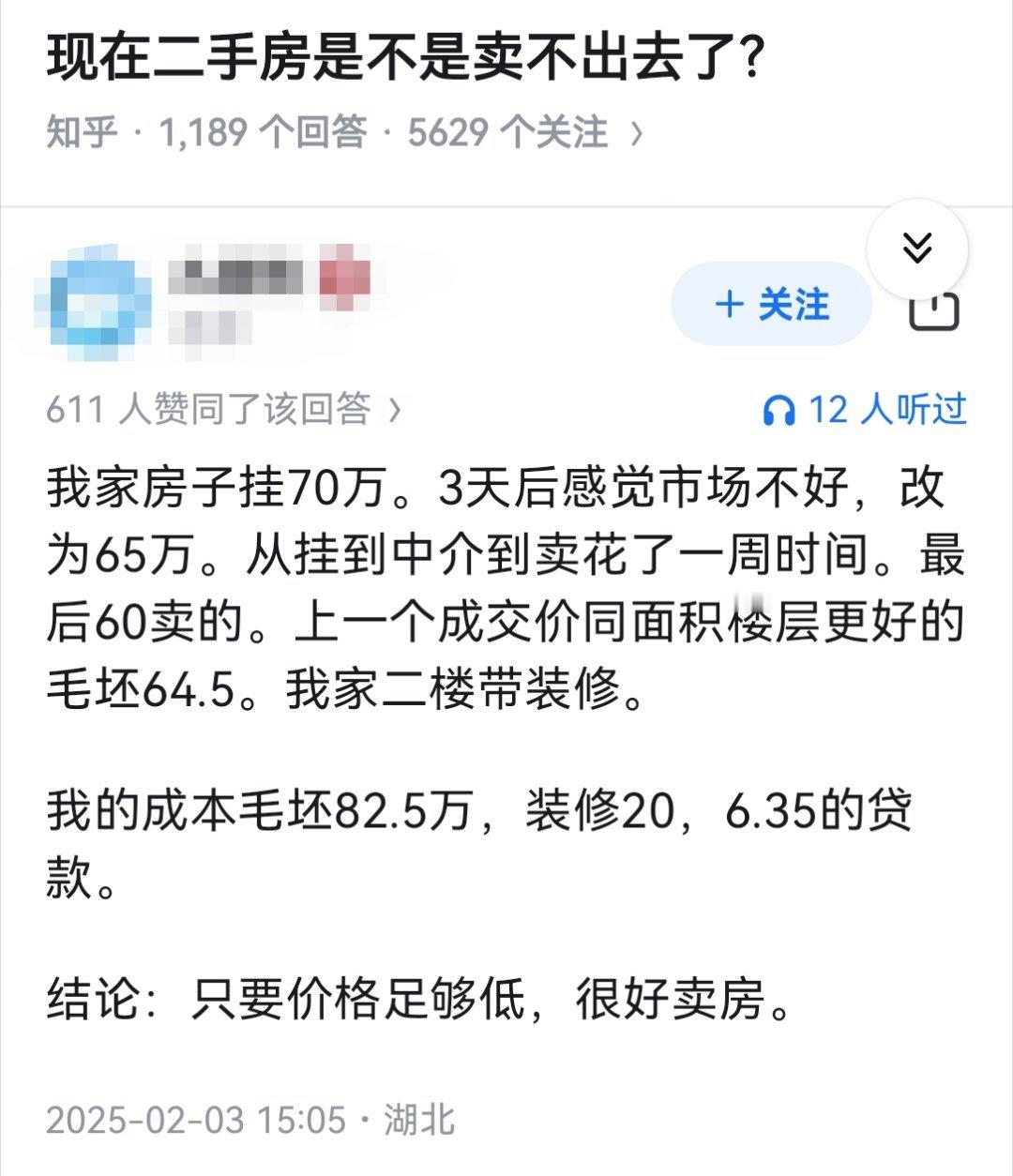

从房价到人性:一名房源观测者的终极思考 ——看房千套,我终于明白我们追求的不仅是房子,而是打破思维的牢笼 作为一名观测了上千套房的房源观察者,我的职业生涯始于对数字的痴迷,却终结于对人性的敬畏。从金融模型到哲学思辨,从政策博弈到心理博弈,这条探索之路让我意识到:房价的波动本质是人性在空间上的投射。以下结合多年观察与行业思考,探讨房源观测的深层逻辑。 从金融到人性:觉醒之路的反思 最初,我将房地产简化为金融游戏——利率、杠杆、现金流是唯一的分析维度。但一位老先生的点拨让我醒悟:“年轻人,你看到的只是数字,不是生活。” 房子承载的远超出金融属性: • 婚姻与家庭:无房不婚的现实,让房子成为爱情的“门槛”; • 教育焦虑:学区房背后是家长对阶层固化的恐惧; • 安全感需求:拥有房产意味着告别漂泊,获得社会认同。 这些情感需求无法被量化,却是驱动市场的核心力量。例如,上海家长愿为学区房支付溢价,而年轻人因房价推迟婚姻——人性对稳定的渴望,远比经济模型更持久。 房价波动的“人性常数” 市场规律背后,是永恒的人性逻辑: 1. 恐惧与贪婪的循环 ◦ 市场低迷时,恐惧导致持币观望;市场火热时,FOMO(害怕错过)心理引发追高。例如2016年恐慌性购房与2023年集体观望的极端对比。 2. 从众心理 ◦ 羊群效应下,个体易被群体情绪裹挟。美国次贷危机正是全民杠杆、忽视风险的典型案例。 3. 禀赋效应 ◦ 业主高估自家房产价值,买家则放大缺陷,这种认知偏差常导致交易僵局。 这些心理规律甚至比政策或经济数据更稳定。如一位从业者所言:“当一种感觉来临时,人性会屏蔽危险”。 交易背后的因果:数据之外的故事 每一笔交易都是人性的缩影: • 学区房的两次交易:一套房三个月内经历离婚分割与学区抢购,折射出家庭悲欢与教育焦虑的交织; • 老洋房的蜕变:业主通过修缮花园和阳光房,让闲置资产价值翻倍——洞察人们对“理想生活”的向往,比硬件改造更重要。 房源观测者需穿透数据,理解“人况、屋况、价况”的互动。例如,为获取购房资格而衍生的“假离婚”、流水造假等行为,本质是人性对规则的博弈。 市场的轮回与无常:周期中的智慧 房地产的周期性(5-7年小周期、10-15年大循环)与无常性(政策突变、黑天鹅事件)并存: • 轮回:政策松紧交替、供需再平衡,如2016年暴涨与2021年调控后的降温; • 无常:疫情推动远程办公,改变需求结构;西安开发商为毁约举报自己无证销售,暴露利益下的道德困境。 承认市场的不可预测性,才能避免陷入“预测每一个波动”的执念。 空性思维:超越涨跌的观测智慧 “空性”指放下对房价的固有认知,理解其多维价值: • 对开发商是商品,对银行是抵押物,对业主是家,对政府是税基; • 没有绝对“真实价格”,只有不同视角的价值判断。 例如,优秀的房源维护人从不强行推销,而是通过客观分析帮助客户自主决策——放下“必须交易”的执着,反而更接近市场本质。 多维视角与人心洞察 1. 建立多维观测体系 ◦ 除价格外,关注人口流动、产业升级(如科技园区规划)、基建(地铁延伸)等长期变量。 2. 理解群体心理 ◦ 刚需族追求安全感,改善族看重品质,投资者计算回报。例如,恐慌性购房常出现在涨价预期强化期。 3. 保持空杯心态 ◦ 每周留出一天忘记预测,单纯感受市场情绪。如卡尔韦克的“蜜蜂实验”所示:固守逻辑的蜜蜂饿死,乱飞的苍蝇逃生——随机应变胜过刻板规则。 观测房子,实为观测人心 房源观测的终极意义,是透过砖瓦水泥看到人性的光辉与暗面:贪婪与恐惧、理性与情感、个体与时代的纠葛。真正的从业者,需同时具备金融的理性、社会学的洞察、心理学的敏感,以及哲学的包容。 在这个变幻莫测的市场中,最珍贵的不是预判准每一次波动,而是在波动中守住内心的清醒。 各位同行们,你们在房源观测中有过哪些触及人性的发现?欢迎分享您的故事与思考。 房地产现状洞察 房地产市场分析 房价变局 房产价值分析 房地产透彻认识 购房心态变迁 二手房销售思维