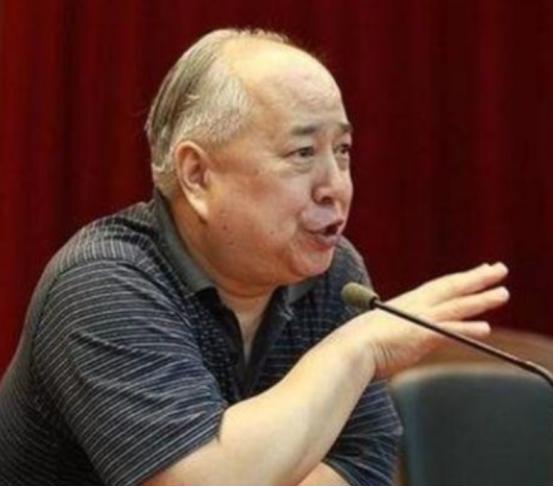

“中美差距有多大?”中国科学院院士姜伯驹一语惊人:“不是别人卡我们脖子,而是我们的教育把自己困住了!”钱学森之子钱永刚,也发出同样感慨:“中国教育缺的不是分数,而是无休止的刷题,将孩子们天生的好奇心和求知欲给抹杀了!” 姜伯驹院士提到的 “教育困住自己”,在现实中能找到太多呼应。国内的课堂上,统一的课程标准更像一道天花板,而非底线。为了让大多数学生能跟上,教学难度被压低,可竞争不会因此消失,于是大家只能在低水平的重复中展开 “刷题大战”。 孩子们的时间被各类题型填满,早上背公式,晚上练真题,却很少有机会问一句 “为什么要这样”。钱永刚教授遇到过 18 岁的学生,被问及兴趣时只会摇头,这样的场景想想就让人揪心 —— 好奇心本该是与生俱来的本能,却在无休止的应试训练中慢慢消磨。 再看大洋彼岸的课堂,画风完全不同。美国的中小学更愿意给孩子 “瞎折腾” 的空间,课堂上老师会鼓励学生发表各种奇思妙想,哪怕想法不成熟,也不会简单否定。 他们的教学更注重动手和探索,比如让学生自己设计小实验,或者围绕一个话题展开激烈讨论,在这个过程中,独立思考和解决问题的能力自然得到了锻炼。 这种差异在高等教育阶段表现得更明显。国内顶尖大学近年才开始推广小班教学、重奖本科授课教师,而美国的一流高校早已把本科教育当成核心。 芝加哥大学的学生要啃下厚重的原始文献,参与高质量的课堂讨论才能毕业;艺术院校宁愿留在拥挤的市中心,也要让学生随时接触真实的艺术世界,激发创作灵感。 有意思的是,美媒曾提出一个 “教育逆差” 的说法。他们发现,中国在义务教育阶段的投入让学生在阅读、数学、科学等基础学科上表现突出,职业技术教育也培养出了大量动手能力强的人才。可美国的教育体系,更擅长孕育打破常规的创新者。 这也解释了为什么很多华人能成为优秀的程序员、工程师,在 ChatGPT 这样的高新项目中占据一席之地,却很少出现在核心原创和领导岗位。丘成桐先生曾说,中国留学生大多善于解题,却缺乏提出问题、系统性思考的能力,这正是长期应试教育留下的短板。 我们不缺勤奋的学生,也不缺庞大的人才基数。每年上千万的大学生毕业,科研论文数量也跃居全球第一,可真正能实现技术突破的顶尖人才,依然稀缺。问题不在于孩子们不够聪明,而在于教育模式没有给天赋和好奇心足够的生长空间。 当所有学生都被要求沿着同一条路径前进,用分数作为唯一的衡量标准,那些特立独行的想法、敢于质疑的勇气,就容易被当成 “异类”。而创新恰恰需要这些 “不按常理出牌” 的思维,需要从好奇心出发的探索欲,需要不怕犯错的试错精神。 两位前辈的感慨,不是否定中国教育的成果,而是指出了需要改进的方向。基础扎实是我们的优势,但不能让刷题成为教育的全部。如何在保证基础的同时,还给孩子好奇心和探索欲,让有天赋的人能突破上限自由成长,这才是缩小差距的关键。 说到底,教育的本质不是培养标准化的 “解题机器”,而是唤醒每个人的潜能。你觉得我们的教育最该改变的是什么?是减少刷题时间,还是改革评价标准?欢迎在评论区聊聊你的看法。