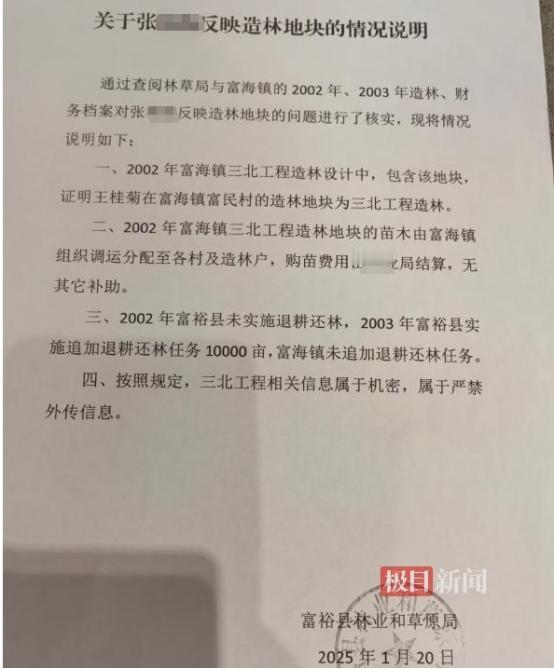

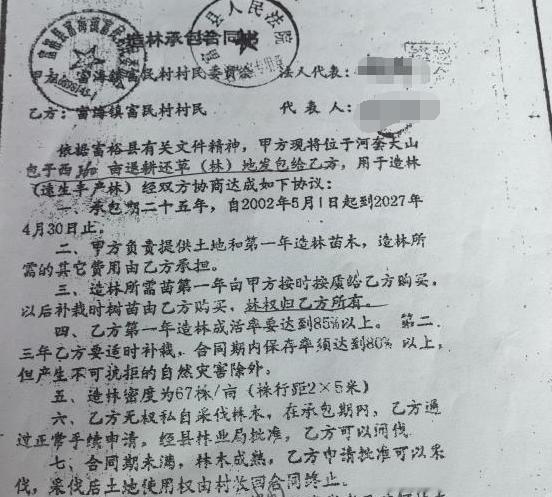

黑龙江一大妈23年前承包了360亩地,种了3万棵杨树,去年树长到粗20到40厘米粗细,大妈准备砍了卖钱,却被告知杨树林已经纳入保护区,禁止砍伐,也没有任何赔偿…… 辛辛苦苦二十多年,到头来,竟然是白忙一场?这是黑龙江王大妈(化姓)的真实遭遇。三千多亩土地,三万棵杨树,几乎耗尽了她的全部积蓄和精力,好不容易熬到树木长成、享受回报的时候,却被当头一棒,砸的不知所措。 工作人员说:“这片林子已经规划成保护区,禁止砍伐。”可对于王大妈来说,砍不得、赔不了,那她二十三年的付出岂不是付之东流? 然而,最让人难以接受的是,2002年政府来动员大家承包土地时,明明是签了合同的。 合同上白纸黑字地承诺“如果遇到政策调整,必须收回承包土地时,将给予补偿”。可如今到了兑现的事后,却又说“没有相关规定”。 规定在需要它的时候隐身,在限制百姓时却无比强硬。这种“选择性失灵”实在可笑,也暴露出基层治理中最让人痛心的顽疾:承诺时漫不经心,担责时退避三舍。 更让人担心的是,这不仅是王大妈一个人的困局。全省十二万亩类似林地,意味着还有成千上万个“王大妈”都将面临这样的问题。 二十三年前,王大妈相信合同、相信政府,才愿意拿出积蓄守护这片绿水青山。如今,她的信任换来的是两手空空。试问这样的诚信者们都能被如此对待,将会给社会传递出多么危险的信号? 其实,解决问题的路径明明很清晰:要么依法补偿,要么允许采伐。可王大妈几次三番找有关部门沟通,磨破了嘴、跑断了腿,只得到一个“正在协调研究”的敷衍答复。 但这本不该成为无限期拖延的借口。当地政府既然继承了当年的合同义务,就该勇敢承担起责任。政府诚信难道不应该体现在这种关键时刻吗? 二十三年,足够一个婴儿长大成人。王大妈用生命中的黄金岁月,为国家培育了一片森林。树木参天,人已垂暮,她的养老又该由谁负责? 这件事考验的不仅是基层政府的智慧,更是社会的良心。那句“绿水青山就是金山银山”的名言,不该在个体面前显得如此苍白。 让守护青山的人享受回报,让信奉契约的人得到保障,这才是一个文明的社会应有的底线。 如今,树还在,人已老。希望等到问题解决的那天,王大妈还能有时间享受本该属于她的公平。对此你有什么看法?欢迎在评论区留言讨论。国家政策 退耕还林政府公信力 信息来源: 山西经济日报2025-11-11|农户响应号召种树 成材后被禁止采伐 二十余载心血付诸东流 新京报2025-11-12|“农户种300亩杨树被禁止砍伐”,真相是什么 文|墨海 编辑|史叔