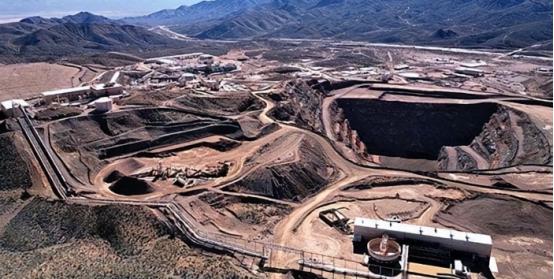

外蒙发现2.75亿吨稀土矿,想运送到美国,中国:你想的我早想到了 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 从地理环境上来说,霍特戈尔地区属于典型的内陆高原地带,山高路险,气候干旱严酷。这里基础设施薄弱,连最基本的公路运输都非常有限,更不要说重型矿山设备的进出和成吨矿石的运输。 对普通人而言,这或许只是“路不好走”这样一个表述,但对实际操作来说,意味着成本高昂、时间周期长、风险巨大。 这也是为什么很多国家即便知道这里有丰富资源,也无法立即采取大规模开发的原因。开采稀土并不是在地图上画个圈就能完成的,它需要巨大的投资、技术支撑以及完善的物流体系。 正是在这样一个情况下,美国政府动作频频。显然,美国早就盯上了霍特戈尔的稀土矿储量,并试图通过资金、技术甚至政策手段去掌控这片资源。 他们派出了专门的团队前往蒙古,一方面提供资金支持,一方面输出先进提炼技术,试图在稀土的提取和供应链环节占据主动。 背后的逻辑很清楚:美国长期依赖全球稀土供应,而在关键环节上严重依赖中国,如果能在蒙古建立起自己的供应链,不仅可以缓解对中国的依赖,还能在全球稀土市场上获得更多话语权。 可问题在于,美国虽然有技术、有资金,但真正涉及到稀土产业的深层环节时,却面临着不可忽视的挑战。中国在稀土的开采、提炼、加工乃至下游应用方面,已经占据全球领先地位十几年。 无论是技术成熟度、加工效率,还是产业链完整性,中国都是世界上最完整、最可靠的稀土供应体系。美国想要绕过中国直接掌控蒙古稀土,不仅要面对技术门槛,更要面对供应链缺口和物流瓶颈。这不是短时间、靠几笔投资就能解决的。 更重要的是,中国在稀土产业链的布局早已深入人心。从矿石开采、精炼、合金生产到高端应用,几乎每一个环节都有人才、技术和经验的积累。 即便是美国拥有先进的精炼设备,但没有成熟的供应链和经验团队,单纯搬设备过去,也很难达到效率和质量上的标准。相反,中国不仅可以快速将矿石转化为高附加值产品,还能保证供应稳定性,这种优势是短期内无法撼动的。 面对这种现实,蒙古显然更为理智。地理位置上的邻近、技术的成熟、供应链的完善,让中国成为了最合适的合作伙伴。最终,蒙古选择与中国展开深度合作,这不仅是矿产资源的交易,更是一种战略性的合作决策。 通过合作,中国可以帮助蒙古解决开采和运输的实际困难,同时也能在技术和加工环节提供支持。对蒙古而言,这意味着稀土资源能够被高效利用,实现经济效益最大化;对中国而言,这不仅稳固了在全球稀土产业链中的领导地位,也让供应链风险得到进一步分散。 这一事件也让全球稀土市场和国际关系发生微妙变化。原本可能出现的美方“绕过中国、直接掌控蒙古稀土”的战略想法,因为现实的技术和产业壁垒而落空。 这背后反映的不仅是资源竞争,更是技术和产业链完整性的核心价值——谁掌握了完整的产业链,谁就拥有真正的话语权。 美国在资金和技术上的优势,在面对中国的全产业链优势时,显得力不从心。这不仅是一场资源竞争,更是一场系统性的竞争,涉及经济、技术、物流甚至政策层面的多维博弈。 可以预见的是,这次蒙古稀土的合作,将为中国带来长远的战略收益。首先,它将进一步巩固中国在全球稀土供应中的绝对主导地位,让其他国家在稀土领域难以形成有效竞争。 它为中国的高端制造业提供了稳定、可靠的原材料供应,从手机、电脑到电动车和新能源产业,都能直接受益。 这种稳定性不仅关乎经济利益,更关乎国家安全和战略自主性。毕竟,稀土是现代科技和国防产业的核心资源,谁控制了供应,谁就握住了未来的筹码。 同时,这次事件也凸显了中国在全球资源竞争中的一个重要优势:那就是整合能力和产业协同能力。中国不仅能开采稀土,还能完成精炼、加工、应用一体化操作,这种一条龙的能力,是其他国家难以短期复制的。 相比之下,美国即便技术领先,也需要依赖外部供应和合作,难以形成自主闭环,这使得在关键时刻,战略主动权仍掌握在中国手中。 值得注意的是,蒙古的选择也说明一个现实问题:对于资源国来说,寻找合作伙伴不仅仅是看谁出钱多、技术先进,更重要的是看谁能提供长期、稳定和可持续的合作方案。中国在这一点上显然比单纯的短期投资更具吸引力。 双方的合作模式,也展示了现代资源开发的一种趋势:不仅仅是买卖关系,更是一种技术转移、产业升级和长期战略绑定。这种合作不仅对蒙古经济发展有益,也让中国在全球稀土市场上更加稳固。