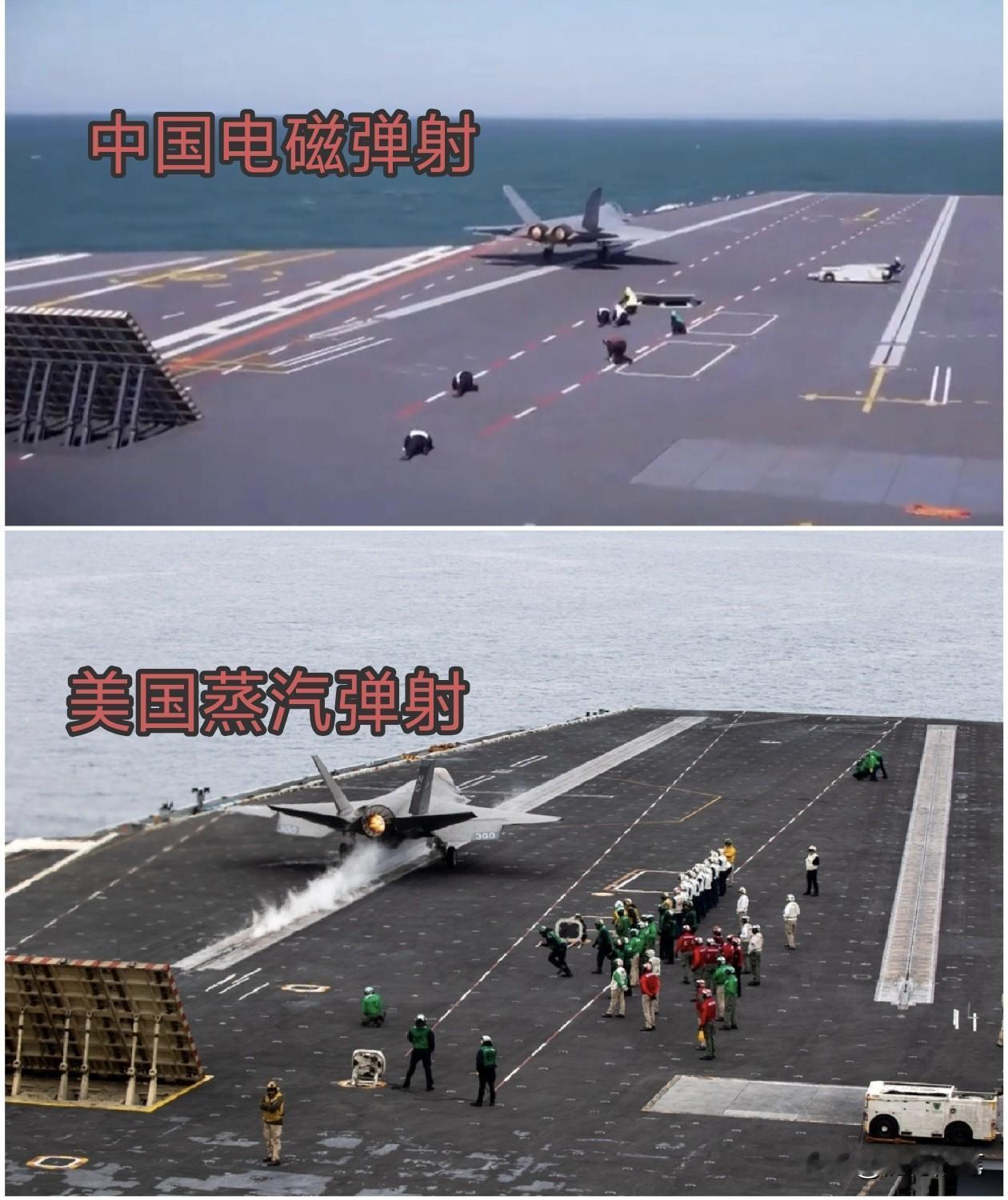

福建舰,这艘船牛逼的地方,不是那三条电磁弹射,而是它根本就不该是现在这个样子。 要知道,航母这种国之重器的设计建造,向来是牵一发而动全身,别说更换核心技术,就是调整几个舱室布局都得反复论证。 但福建舰偏就干了件 “非常规操作”—— 在动工前把已经敲定的蒸汽弹射方案,换成了当时还在攻关的电磁弹射技术,这背后的故事可比弹射器本身更有看头。 最初选择蒸汽弹射器,可不是拍脑袋决定的。当时全世界成熟的航母弹射技术就这一种,美军尼米兹级用了几十年的 C-13 型蒸汽弹射器,虽然笨重得像堆 “铁疙瘩”,但稳定性经过了实战检验。 这种弹射器光系统本身就重 560 吨,占了足足 3000 立方米的空间,相当于把十几个标准集装箱塞进航母肚子里。 每次弹射不仅要消耗近两吨淡水,还得配备庞大的锅炉和海水淡化装置,光是操作维护就需要一大帮水兵围着转。 但对当时的中国军工来说,这玩意儿虽然落后点,却是 “看得见摸得着” 的稳妥选择。设计团队已经围着这套系统做完了所有前期工作,小到甲板上每颗铆钉的承重参数,大到动力系统的能量分配方案,连舱室里的蒸汽管道走向都画好了图纸,就等着切割第一块钢板了。 就在这节骨眼上,马伟明院士团队传来了个 “炸锅” 消息:电磁弹射技术成了。这消息之所以震撼,是因为电磁弹射和蒸汽弹射根本就是两个时代的技术。 电磁弹射系统总重才 280 吨,体积压缩到 425 立方米,差不多是蒸汽弹射的七分之一。更关键的是能量效率,蒸汽弹射把煤炭或核能转化成弹射力的效率只有 6%,大部分能量都变成废热浪费了,而电磁弹射效率能达到 60%,相当于每次弹射能省出一大半能量。 美军福特级用的电磁弹射器,能在 3 秒内把 45 吨的舰载机加速到 240 千米 / 时,这个过程中释放的能量够 12000 个家庭用一小时,而中国团队搞出的飞轮储能技术,能在 45 秒内储存 120 兆焦耳能量,刚好匹配这种瞬时高功率需求。 蒸汽弹射靠的是高压蒸汽推动活塞,整个系统布满了高温高压的管道,而电磁弹射需要的是强大的电力供应和精密的直线电机。 这意味着航母的动力系统必须从机械传动彻底改成综合电力网络,要知道电磁弹射瞬间需要的功率超过 100 兆瓦,相当于同时启动几十列高速列车,普通的船舶供电系统根本扛不住。 马伟明团队的厉害之处就在于,他们搞出了中压直流综合电力系统,解决了这个世界级难题,让中国成为世界上首个实现中压直流综合电力系统的国家。 这套系统就像个超级 “电力调度中心”,能把全舰的能量按需分配,既保证推进动力,又能支撑电磁弹射这种 “电老虎”。 最考验功力的是,当时很多硬件设计已经定型,不可能全部推翻重来。比如甲板的承重结构原本是按蒸汽弹射器的重量分布设计的,现在要换成电磁弹射,就得通过软件算法优化弹射力的分布,既要保证弹射力度够,又不能超出甲板的承受极限。 美军福特级的电磁弹射器虽然早搞出来,但因为技术不成熟,多次出现故障延误了部署,而中国团队不仅要追上技术代差,还要在半路上完成 “换车”,难度可想而知。 就拿弹射精度来说,蒸汽弹射的末速度误差能达到 2.57-3.6 米 / 秒,而电磁弹射能控制在 0-1.5 米 / 秒,这种精度意味着舰载机和飞行员受到的冲击更小,能延长飞机寿命,也能让预警机、无人机这些以前蒸汽弹射很难伺候的机型顺利上舰。 这种 “临阵换炮” 的底气,来自于中国军工独特的技术路线。别人都是蒸汽弹射用熟了再搞电磁,我们是两条腿走路,蒸汽弹射的研发没停,电磁弹射也没耽误。 当电磁弹射在可靠性和性能上证明自己后,决策者敢于拍板更换方案,背后是整个工业体系的支撑能力。 从特种钢材的冶炼到精密电机的制造,从储能技术的突破到控制系统的编写,缺了哪一环都不行。 现在再看福建舰的烟囱冒烟测试动力系统的照片,就能明白这艘船承载的不只是舰载机,更是一种跨越式发展的思路。 蒸汽弹射改电磁弹射,表面上是换了个弹射方式,实际上是把航母从 “机械时代” 直接拉进了 “电力时代”。 以前美军尼米兹级航母上,水兵们得天天围着蒸汽管道敲锈、检查泄露,现在电磁弹射的维护人员能减少三成,省出的人力可以去操作更先进的设备。这种变化带来的战斗力提升,可比多装两条弹射器实在多了。 所以说福建舰不该是现在这个样子,是因为它打破了武器装备发展的常规节奏。一般来说,大国重器讲究 “稳扎稳打”,很少在关键项目上搞 “冒险创新”。 但中国军工团队用事实证明,当技术储备足够厚实,当工业体系足够完善,这种看似 “激进” 的选择,反而能实现真正的弯道超车。