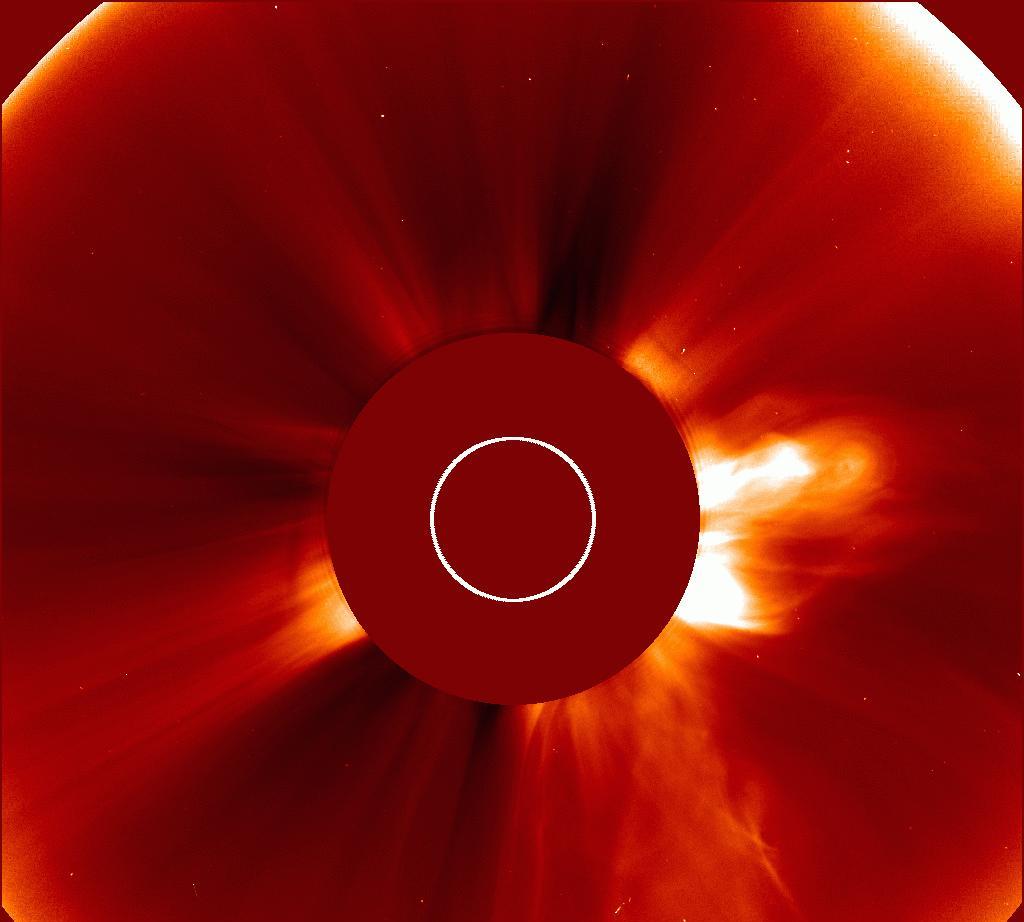

望远镜是利玛窦传入中国的吗? 说起望远镜这玩意儿,大家可能第一时间想到的是伽利略那老头儿拿着管子瞄星星的画面。可要是问望远镜是怎么进到中国来的,很多人会脱口而出:利玛窦带进来的吧?这说法听起来挺顺耳,毕竟利玛窦是明朝时候那个著名的耶稣会传教士,带着西方科学知识来中国,地图啊、钟表啊啥的都贡献了不少。但仔细一掰扯,这事儿还真有点不对劲。时间线上压根儿对不上号。 先得搞明白望远镜这东西的来龙去脉。最早的记录是1608年,在荷兰一个叫米德尔堡的小镇上,眼镜匠汉斯·利普希弄出了个简单玩意儿:两块镜片,一块凸的、一块凹的,塞进管子里,远处的东西就看得清楚了点。他赶紧去申请专利,说这能帮军队在战场上瞄敌人。结果呢,议会没批,因为别人也差不多同时搞出来了,比如扎卡里亚斯·詹森和雅各布·梅蒂乌斯啥的。 这发明一传开,欧洲人就炸锅了,大家争着抢着改进。转眼1609年,意大利的伽利略听说了这事儿。他当时在帕多瓦教书,脑子一热,就自己动手磨镜片、搭框架,很快就整出能放大20倍的版本。不是吹,这家伙直接把管子对准天空,看见月球上坑坑洼洼的,还发现了木星有四个小跟班卫星。这下子,望远镜从军用玩具摇身一变为天文神器,彻底颠覆了大家对宇宙的看法。 现在再看利玛窦这边。他是1552年生的意大利人,1571年进耶稣会,学了数学、天文啥的,1578年从里斯本坐船去亚洲。1582年8月,他终于踩着澳门的码头,正式踏上中国土地。那时候他才30出头,跟着前辈罗明坚学中文,换上儒生袍子,钻研礼仪,争取融入当地。1583年,他俩去肇庆建教堂,利玛窦开始画世界地图,标注欧洲河流、亚洲山川,吸引了不少官员来看。 1600年,他在北京站稳脚跟,和徐光启合作翻译欧几里德几何书,聊历法、测日食啥的。利玛窦这人聪明,懂得用科学当敲门砖,帮明朝朝廷算准了1596年的日食,皇帝赏脸让他进京。1610年5月11日,他在北京病逝,享年57岁。万历皇帝破例准他土葬在北京城外,这在当时是多大的殊荣啊。 问题是,利玛窦来中国的时候是1582年,那会儿欧洲人连望远镜的影子都没见着呢。1608年发明,1609年伽利略才用上天文观测,利玛窦1610年就走了。按时间算,他在北京的最后一年,身体已经不行了,忙着写回忆录、安排教会后事,哪有空从欧洲弄来新发明,还教中国人组装? 有些老说法,比如郑仲夔的笔记里提“番僧利玛窦有千里镜”,听起来像铁证。但专家汤开建他们查了查,发现这多半是后人附会。利玛窦的书信和自述里,没提过望远镜。他确实带了些仪器,比如自鸣钟和天球仪,但光学管子不在列。 明史和耶稣会档案也搜了个遍,没找到利玛窦亲手演示望远镜的记录。要是硬说他是第一个带进来的,那时间线得倒着走:要么望远镜是中国人先发明的,他从这儿学去欧洲;要么西方史料全错了。但事实摆着,欧洲专利和伽利略的观测日志铁板钉钉,中国明代天文记录也只提裸眼测星,没光学辅助。 这说法为啥这么顽固?说白了,就是中西交流史里,利玛窦太耀眼了。他是第一个深入中国内地、混进士大夫圈的西方人,带来的地图和数学书影响深远。大家一想,望远镜这种高科技,肯定也是他贡献的。但历史不是浪漫小说,得靠证据说话。实际上,望远镜进中国,是利玛窦死后的事儿。 1610年他一走,耶稣会没停步。1618年,尼古拉斯·特里高从欧洲带队来澳门,行李箱里塞满了新玩意儿,包括早期望远镜。他是利玛窦的继承人,负责募捐和传教,船队绕好望角,风尘仆仆几个月才到。特里高没在北京久留,但把仪器分给了内地同伴。真正把望远镜玩转的,是1620年代的亚当·沙尔。 这德国佬1622年到澳门,1626年左右进北京,带着伽利略的观测数据和改进管子。他在北京古观象台上架起设备,测金星相位、木星卫星,帮崇祯皇帝改历法。沙尔这人低调,中文名叫汤若望的前辈,其实他就是沙尔,晚年入阁掌管钦天监。1630年代,他和徐光启的门生李之藻合作,翻译天文书,里面详细讲了镜片原理和组装步骤。中国工匠跟着学,很快就本地化生产了简易版,用来校准时钟和预测日食。 耶稣会士们有套路:用科学换信任,再推宗教。望远镜一到,就帮了大忙。明朝历法老化,预测不准,朝廷急需更新。沙尔他们用望远镜数据,算出太阳黑子周期、行星轨道偏差,准确率甩传统方法几条街。1644年李自成进北京,沙尔藏仪器保命,清军入关后,顺治帝重用他,继续管天文台。 康熙爷上台,沙尔又带南怀仁他们升级设备,造出更大口径的管子,观测彗星轨迹啥的。到17世纪中叶,北京天文台成了中西合璧的样板,仪器从欧洲进口,再本地修补。徐光启他们那帮士大夫,也不是光翻译,还亲手试制。徐光启1633年去世前,推动农书和军书改革,顺带提了光学知识,但没夸大望远镜的来历。