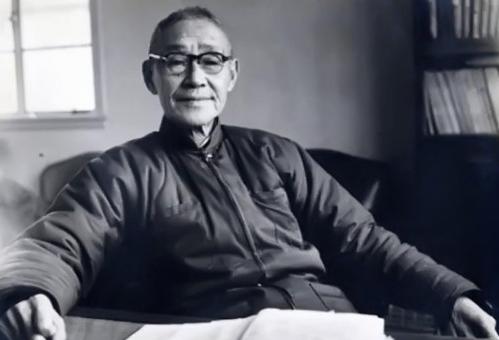

1941年,西方把青霉素列为军事机密,中国老百姓和军人伤口发炎红肿后,往往因为没有青霉素治疗而死去!汤飞凡得知后十分难受,对英国生物学家李约瑟说:“我有个办法!” 在中国近代科学史上,有这样一位科学家,他的名字或许不如钱学森、邓稼先那般家喻户晓,但他的贡献却同样伟大而深远。 他就是汤飞凡,一位在中国病毒学和免疫学领域开疆拓土的先驱。 百年前的一个中国小镇,一个年轻人正怀揣着对科学的热爱和报效祖国的决心,踏上了远赴重洋的求学之路。 这个年轻人就是汤飞凡,1925年,汤飞凡凭借自己的才华和努力,获得了哈佛大学的奖学金。 这个机会对于当时的中国学子来说堪称雪中送炭。 年轻的汤飞凡带着对祖国的深深眷恋,踏上了美国的土地。 在哈佛,他如饥似渴地汲取着先进的科学知识,特别是在新兴的病毒学领域。 那时的汤飞凡可能还不知道,这段经历将为他日后在中国开创病毒学研究奠定坚实的基础。 学成归国后,汤飞凡并没有被国外的优厚条件所诱惑。他毅然决然地回到了祖国的怀抱,带领着一群志同道合的年轻人,开始了在中国进行病毒学研究的艰辛历程。 那时的中国,科研条件可以说是一穷二白,但汤飞凡和他的团队却像播种希望的农夫,在这片贫瘠的土地上辛勤耕耘,为中国的病毒学研究播下了第一批种子。 好像命运似乎总是喜欢给英雄设置重重关卡,1941年,西方国家将青霉素列为军事机密,中国无法获得这种救命的药物。 在战火纷飞的年代,无数中国军民因为伤口感染而失去生命,而唯一能够拯救他们的药物,却被牢牢锁在实验室里。 面对这样的困境,汤飞凡没有选择放弃,他下定决心,要自主研发提取青霉素。 这个决定,在当时看来简直是天方夜谭,即便是在条件优越的西方国家,青霉素的提取也是一项极其复杂的工程,更何况是在战乱中的中国。 但汤飞凡的决心,却如同黑暗中的一盏明灯,给了所有人希望。 他将实验室搬到了相对安全的昆明,在一间简陋的小屋里开始了艰苦卓绝的研究。在那个物资极度匮乏的年代,汤飞凡甚至自掏腰包购买实验设备。 他和他的团队,就在这样一个简陋得难以想象的环境中,日以继夜地进行着研究。 科研之路从来都不是一帆风顺的,在遇到技术瓶颈时,汤飞凡想到了他的老朋友,英国生物学家李约瑟。 他给李约瑟写了一封信,诉说了中国面临的困境和他们的研究现状。这封信,成为了改变历史的一个转折点。 李约瑟被汤飞凡的精神所感动,不顾危险,亲自来到了中国。当他看到汤飞凡和团队在如此艰苦的条件下坚持研究时,被深深震撼了。 这位英国科学家回国后,立即开始四处奔走,为汤飞凡的研究筹集资源。这种跨越国界的科学合作,在当时的战争年代显得尤为珍贵。 功夫不负有心人,1943年,在无数个日日夜夜的努力之后,汤飞凡和他的团队终于成功提取出了青霉素。这个消息传出后,犹如一针强心剂,让全国上下为之振奋。 从此无数中国军民的生命得以挽救,这是汤飞凡用智慧和汗水换来的胜利。 但汤飞凡的科研之路并未就此停步。1956年,他又有了一项惊人之举。 在研究沙眼病毒时,为了验证病毒的活性,他竟然将分离出的病毒注入自己的眼睛。这种以身试法的精神,让人不禁想起了近代另一位伟大的科学家——伍连德。 汤飞凡的这项研究成果被命名为“汤氏病毒”,为世界病毒学研究做出了重大贡献。 汤飞凡的贡献得到了广泛的认可。1955年,他当选为中国科学院院士,1980年又当选为第三世界科学院院士。 这些荣誉的背后,是他为中国病毒学和免疫学发展所做出的不可磨灭的贡献。 我们看到的不仅是一位杰出科学家的成就,更是一个爱国者的赤子之心。在国家最需要的时候,他毅然放弃国外优越的条件回国效力; 在条件最艰苦的时候,他自掏腰包也要坚持研究;在面临生命危险的时候,他毫不犹豫地以身试法。 科学无国界,但科学家有祖国。在当今这个全球化的时代,我们更需要像汤飞凡这样的科学家,他们不仅有卓越的科研能力,更有一颗赤诚的爱国之心。 他们的故事,将激励一代又一代的中国科研工作者,为祖国的科技发展贡献自己的力量。 让我们记住汤飞凡,记住这位为中国科学事业奋斗终生的伟大科学家。他的精神,将永远激励着我们前进。 信息来源:广东政协网《“中国疫苗之父”汤飞凡》