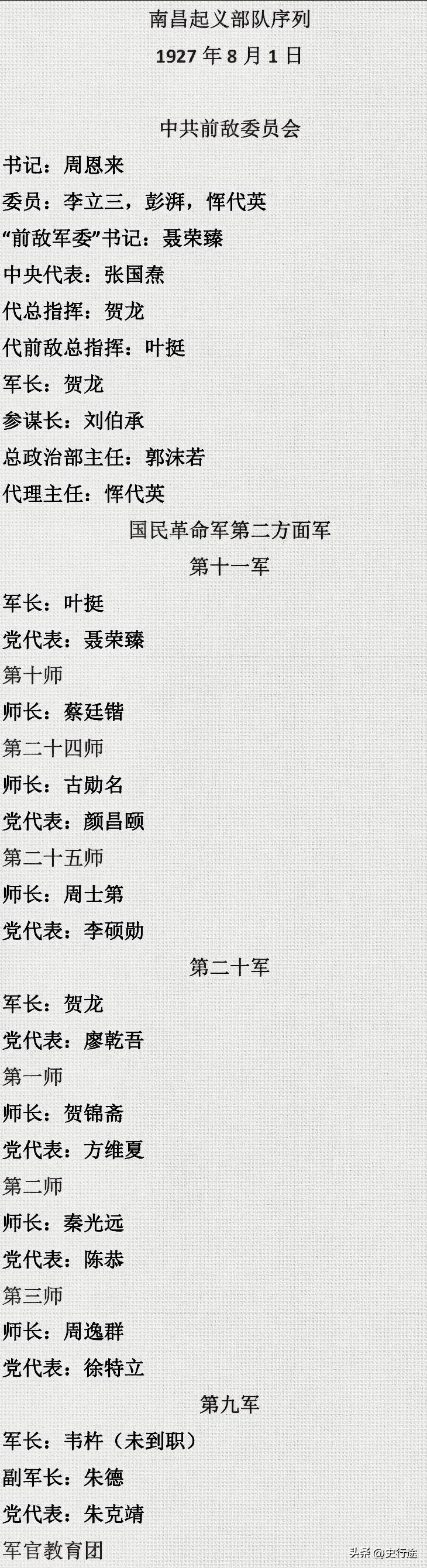

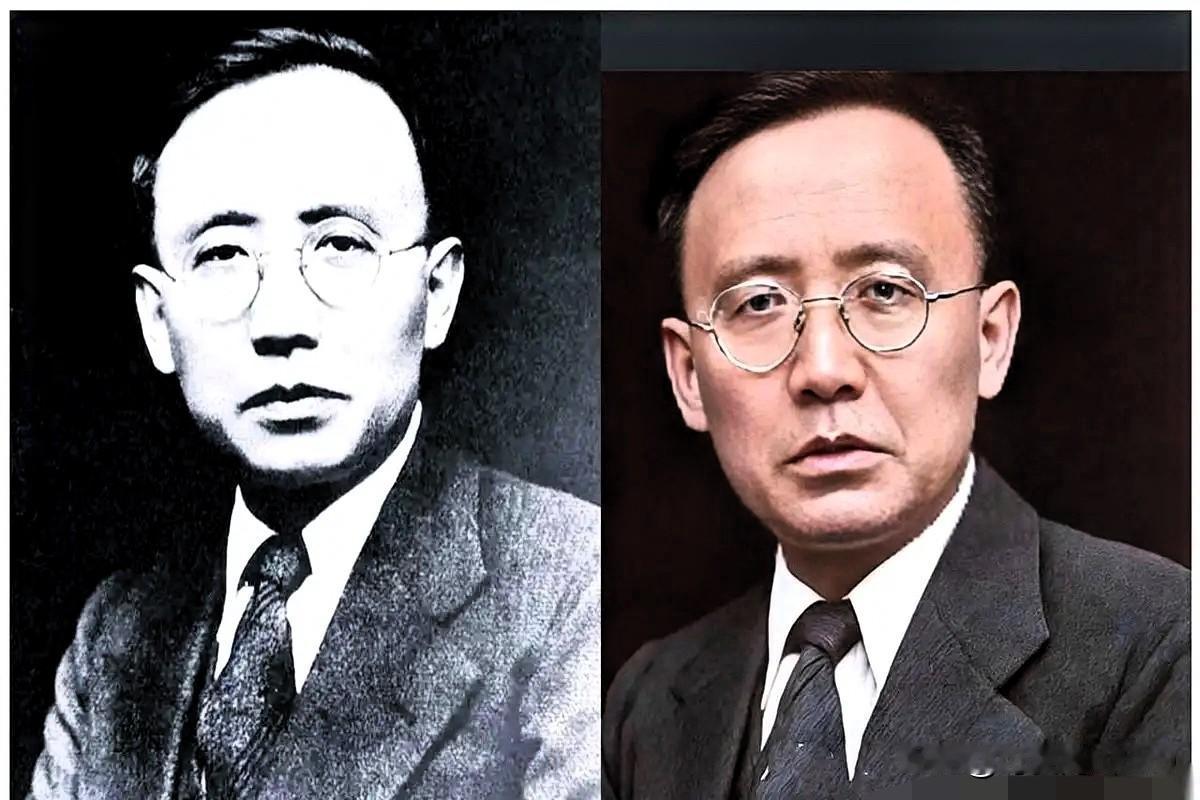

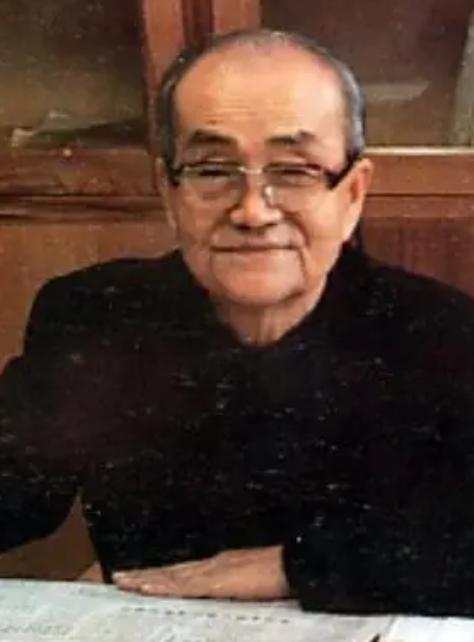

周恩来:“希望这是我参加的你的最后一次婚礼。” 郭沫若听了,老脸一红,连说:“那是,那是。” 这是1939年初末夏初,时年47岁的郭沫若和时年23岁的于立群结婚时,周恩来在祝酒前对郭沫若说的话。 1939年重庆一场婚宴上,酒刚端上来,周恩来举杯,看着身边这个风光的大诗人,慢吞吞说:希望这是我参加的你的最后一次婚礼。 桌上哄笑,郭沫若老脸一红,连着点头,这一句在场的人当场就笑过去了。 往前翻几十年,那对姐妹花还在北平胡同里穿行。 她们姓于,祖父于式枚,同治年间榜眼,当过广东学台、驻德大使、吏部侍郎;外祖父岑春煊,出身云贵总督岑毓英家中,后来做到四川总督。 家底却被父辈折腾光,只能典当字画,连学费都难保。 十几岁的长女于立忱,把字帖和纸卷往肩上一甩,到和平门外国立师范对面摆摊写春联。 字好,人也利落,春节前写上几天,就能撑起自己和三个妹妹一年的学费。 1930年,她考进国立师范大学,搬进宿舍;同一年,十四岁的三妹于立群跟着母亲、弟弟南下,寄居上海外祖父家。 一北一南,一支笔往报馆里钻,一双脚往舞台上走,姐妹从此隔着千里对望。 北平这边,于立忱读书演戏两头跑,演过熊佛西导演的《哑妻》,成绩压在前列。《大公报》看准她,还没毕业就把人请去当记者。 1934年,她患上肺病,咳到人发虚。 《大公报》社长张季鸾替她张罗,给津贴,又安排她去日本担任东京特派记者兼治病。 到了东京,她住处离郭沫若不远,很快成了常客。 在她心里,那本是课本上的名字,是诗集封面那行字。 见面以后,发现这个人会照顾后辈,对这个身在异乡的小记者格外亲切。她知道他早在日本娶了佐藤富子,改名安娜,生了五个孩子。按他的说法,这桩婚姻只剩责任,人早想抽身。他对她说,会离婚,会和她成家,以后两个人一起过日子。 病中清冷,话说得又软,感情很快越线。 1936年冬,她发现自己怀孕,把消息告诉他,催他别拖。得到的先是一阵搪塞,话题来回打圈,到头来落在一句去把孩子拿掉。那些暖话当场变成冷刀。 1937年初,她回到上海,独自去医院做人工流产。 肺病和手术一起折磨着她,心里那口气更重。五月,这个二十五岁的女子在绳索上了结生命,没有遗言,只留下一屋子的空。 她停在这一年,郭沫若回国。 他抛下安娜和五个孩子,从日本不辞而别回到战火中的中国,投入抗战。 1937年底,一次文艺演出后台,他看到一个年轻女演员,眉眼和记忆里的那个人有几分像,却更明朗利落。 她叫于立群,是三十年代上海滩有名气的电影明星,也是于立忱的三妹。 一个是名声在外的大诗人,一个是当红影星,排练、巡演、聚会,一来一回,人就靠近了。他给机会,帮挡事,照顾得很细;她把这种可靠当成依靠。 不到一年,两人同居,外头也不再遮掩。 1939年元旦之后,在重庆办婚礼,新郎四十七岁,新娘二十三岁,周恩来那一句愿这是最后一次婚礼,就落在这个场合。 婚后,于立群收起戏服,从台前退到屋里。 她和郭沫若养育四子二女,带孩子、管家务,又当秘书,替他誊稿、整理资料、处理文件、联络应酬。四十年代到五十年代,他的诗集、散文、戏剧、史论一部接一部出版,二十年里将近四十部著作,她在灯下写字的身影,一直扎在其中。 她也没把自己完全藏在别人名字后面,空下来继续做书籍编辑,重新拿起毛笔写字画画。 她的篆隶和国画陆续被博物馆、收藏家收入,成了文化圈里有署名的书画家。 1978年六月,郭沫若在北京去世,八十六岁。 悼念的声浪之中,也夹着对他一生情史和家务的议论。 于立群为纪念丈夫,把精力压到诗文选编和文集出版上,走访许多老朋友、老同事,一点点听出另一幅面孔。 零散的回忆凑在一起,她逐渐知道,当年在东京,郭沫若和长姐有过三年感情,长姐怀孕、堕胎、自缢,都绕不开他。她又想起青年时的一幕,刚认识郭沫若那会儿,特意把长姐写给偶像的诗交到他手里,还带话说姐姐多么敬仰,他眼神一亮,笑得真切,却一个字没提旧事。 这一下,石头落地。 血脉相连的姐姐,在异国房梁上结束生命;相守四十年的丈夫,很可能站在那根绳子的另一头。半辈子里,她用心经营的婚姻,很可能从一开始就建在姐姐的伤口上。 她把仇人当恩人,把他送上高位,还在他死后为他的名字四处奔波,这样的滋味,很难咽下去。 1979年二月二十五日,立春刚过,什刹海的风还冷。 西岸那座四合院里,六十三岁的于立群关上房门,从箱子里翻出一条旧床单,搬来桌子,一头系在房梁上,一头打成圈。动作不紧不慢,像在算清最后一本账。 她理一理衣襟,把头伸进去,脚尖离开桌沿,房间安静下来。 后来,人们再提起这一代人,会想到两个姓于的女子,一个在东京,一个在什刹海。