九三年,丈夫下岗后带着我妹妹去上海创业,一年后我带儿子前去探望,眼前的场景让我当场愣住。 我和儿子坐了十几个小时的绿皮火车,到上海时天刚亮。按照丈夫之前给的地址,找到那间弄堂里的小阁楼,推开门的瞬间,我手里的行李差点掉在地上——阁楼里挤得满满当当,一张木板床占了大半空间,床尾堆着几箱没拆封的袜子,我妹妹正坐在床边,低头给丈夫缝补磨破的袖口,而丈夫靠在床头,手里拿着账本,两人头挨得很近,低声说着话,像极了过日子的两口子。 九三年冬天刚过,丈夫揣着家里仅有的八百块下岗补贴,说要带妹妹去上海闯闯——他说妹妹手巧,能帮他卖袜子,我在家带儿子,等他挣了钱就接我们过去。 那时儿子刚上小学,每天趴在桌上写作业,铅笔尖戳破纸时,总抬头问:“爸爸什么时候回来?” 我只能摸摸他的头,闻着煤炉里飘出的煤烟味,说快了。 一年后开春,我攥着攒了半年的车票钱,带儿子坐了十几个小时绿皮火车,到上海时天刚蒙蒙亮。 弄堂里飘着油条和生煎的香气,跟着地址七拐八绕,终于在一栋灰扑扑的老楼前停下,阁楼的木楼梯踩上去“吱呀”响,推开门的瞬间,我手里的帆布包“啪”地掉在地上。 阁楼比想象中更小,一张旧木板床占了大半空间,床尾堆着几箱没拆封的袜子,上面落着层薄灰;妹妹坐在床沿,低着头给丈夫缝袖口,针脚细密,丈夫靠在床头翻账本,手指点着数字,两人头挨得很近,说话声压得低低的,像怕惊扰了窗外刚醒的麻雀——那画面,比邻居嚼舌根时说的“两人早凑一起了”还扎眼。 儿子扯了扯我的衣角,小声问:“妈妈,姑姑怎么睡爸爸床上?” 我才发现,床角堆着两床叠得整整齐齐的薄被,妹妹的发绳掉在枕头边,而丈夫磨破的袖口上,新缝的线是妹妹最喜欢的天蓝色。 后来才知道,那阁楼月租三十块,只放得下一张床,妹妹晚上打地铺,那天是她起早给丈夫补衣服,他赶早市前对账——创业头半年亏了钱,两人舍不得买新被褥,袜子卖不动时,妹妹每天天不亮去菜场捡菜叶,丈夫晚上去夜市摆摊到凌晨,所谓的“亲密”,不过是两个被生活压得喘不过气的人,唯一能给彼此的支撑。 我当时看到的“头挨头”,是因为阁楼灯光暗,他们凑着看账本上的小字;妹妹缝补的袖口,是丈夫摆摊时被铁丝勾破的,她怕我担心,从没在电话里提过这些苦——那些被我误读的细节,其实是他们瞒着我,想让我和儿子在家过得安心。 那天我没当场发作,只是默默捡起包,帮他们把散落的袜子码进箱子。 后来丈夫说,那天看我没闹,他心里又酸又愧,从那以后更拼命挣钱,年底就把我们接去了上海。 现在想起,人有时候看到的“真相”,可能只是自己心里预设的影子——遇到事别急着下结论,给彼此一点时间,或许能看到藏在细节里的温柔。 前几天整理旧物,翻出那双天蓝色线缝补的袖口,布料已经磨得发亮,旁边压着张泛黄的账本,上面歪歪扭扭写着:“今日卖袜12双,挣18元,够给儿子买支钢笔了。” 晨光透过窗户照在上面,像那天弄堂里飘来的油条香,暖得人眼睛发潮。

九三年,丈夫下岗后带着我妹妹去上海创业,一年后我带儿子前去探望,眼前的场景让我当

昱信简单

2026-01-04 11:53:10

0

阅读:59

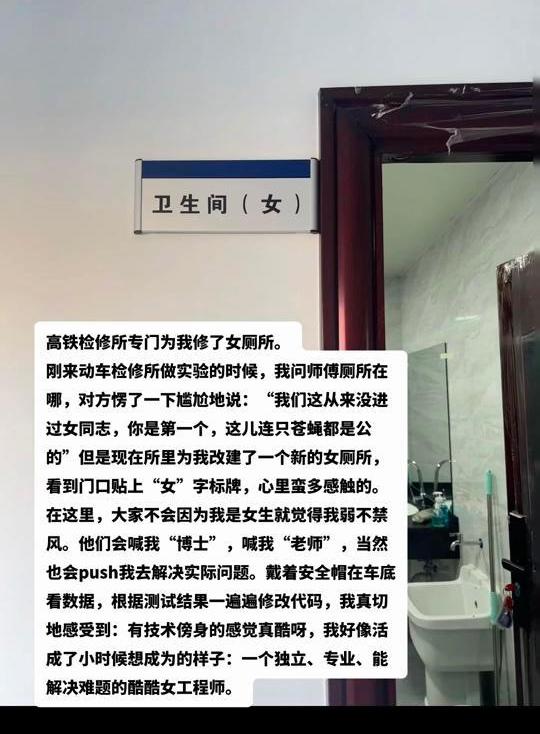

![上海实际体验图,真的吗?[笑着哭]](http://image.uczzd.cn/1592226669694140777.jpg?id=0)