娘家拆迁了,没想过有我份,也从不过问。谁知今天大哥二哥都来了,以为是来看妹妹外甥的。谁知道,刚进家就给了我一个银行卡。说家里三处院子共分了七百多个平方的楼房,加上地里的树木,院落补偿,给了一百五十多万的现金拆迁款,我们均分。 下午三点,门铃响了。我以为是大哥二哥按惯例来看外甥,毕竟娘家拆迁的事,我从没过问,也从没往自己这儿想过——村里老理儿,女儿是“泼出去的水”,家产哪有女儿的份? 开门时,我正给孩子削苹果,刀刃刚划过果肉,露出嫩黄的芯。大哥二哥站在门口,没像往常那样先逗孩子,鞋上沾着老家院子里的黄土——那土我认得,是小时候和他们在院里追着跑时,总沾在裤脚上的,带着点雨后的腥气。 他们进了屋,大哥搓着手,二哥低头看鞋,客厅里的空气有点沉。我把削好的苹果递过去,大哥没接,从随身的布袋里掏出个东西,往桌上一放——是张银行卡,蓝色的,边角磨得有点毛边,像他常年干活的手。 “拆迁款和房子,咱仨均分。”二哥突然开口,声音有点哑,“三处院子七百多平楼房,现金一百五十多万,都算清了,你那份,在卡里。” 我手里的苹果刀“当啷”掉在盘子里,果肉上的汁水漫开,像我突然发懵的脑子——均分?我? 小时候我总抢他们的糖吃,他们从不恼;后来我出嫁,他们扛着嫁妆走了三里地,汗湿透了衬衫;爸妈走得早,家里大事小情,都是他俩拿主意,可从没说过“分家产有妹妹一份”。原来不是老理儿重要,是他们心里,我从来都是“家里人”。 我拿起银行卡,指尖摸到上面凹凸的字,冰凉的塑料硌着掌心,可那冰凉里,却透着股热乎气儿,从手心一直暖到心里最软的地方——那是小时候他们把唯一的烤红薯塞给我时的温度,是我生孩子住院,他们轮流守在病房外时的温度,是这么多年,无论我在哪儿,回头总能看见的,那份稳稳的支撑。 你说,这世上哪有什么“应该”或“不应该”?只有“想给”和“不想给”吧? 孩子跑过来问“妈妈你怎么哭了”,我才发现眼泪掉在苹果上,把果肉泡得更软了。大哥拍了拍我肩膀,“哭啥,一家人不说两家话”,二哥已经逗起了孩子,笑声在客厅里荡开,像小时候我们挤在土炕上,抢着听收音机里的评书。 明天,我得去买只鸡,再买点他们爱吃的韭菜,周末带孩子回去,给他们包顿饺子——就像小时候,妈妈还在时,我们围在灶台边那样,蒸汽氤氲里,大哥烧火,二哥擀皮,我捣乱似的往馅里多撒了把盐,他们也只是笑着骂我“小馋猫”。 窗外的阳光斜斜地照进来,落在桌上的银行卡上,蓝色的卡面反着光,像极了小时候他们偷偷塞给我的那颗水果糖,甜,还带着点温度。桌上的苹果刀还在,果肉已经氧化成褐色,可那点褐色里,藏着我这辈子最暖的一个下午。

大哥得知上研究生的儿子女友怀孕后,那操作简直让人惊掉下巴!直接赶到女孩家提

【11评论】【7点赞】

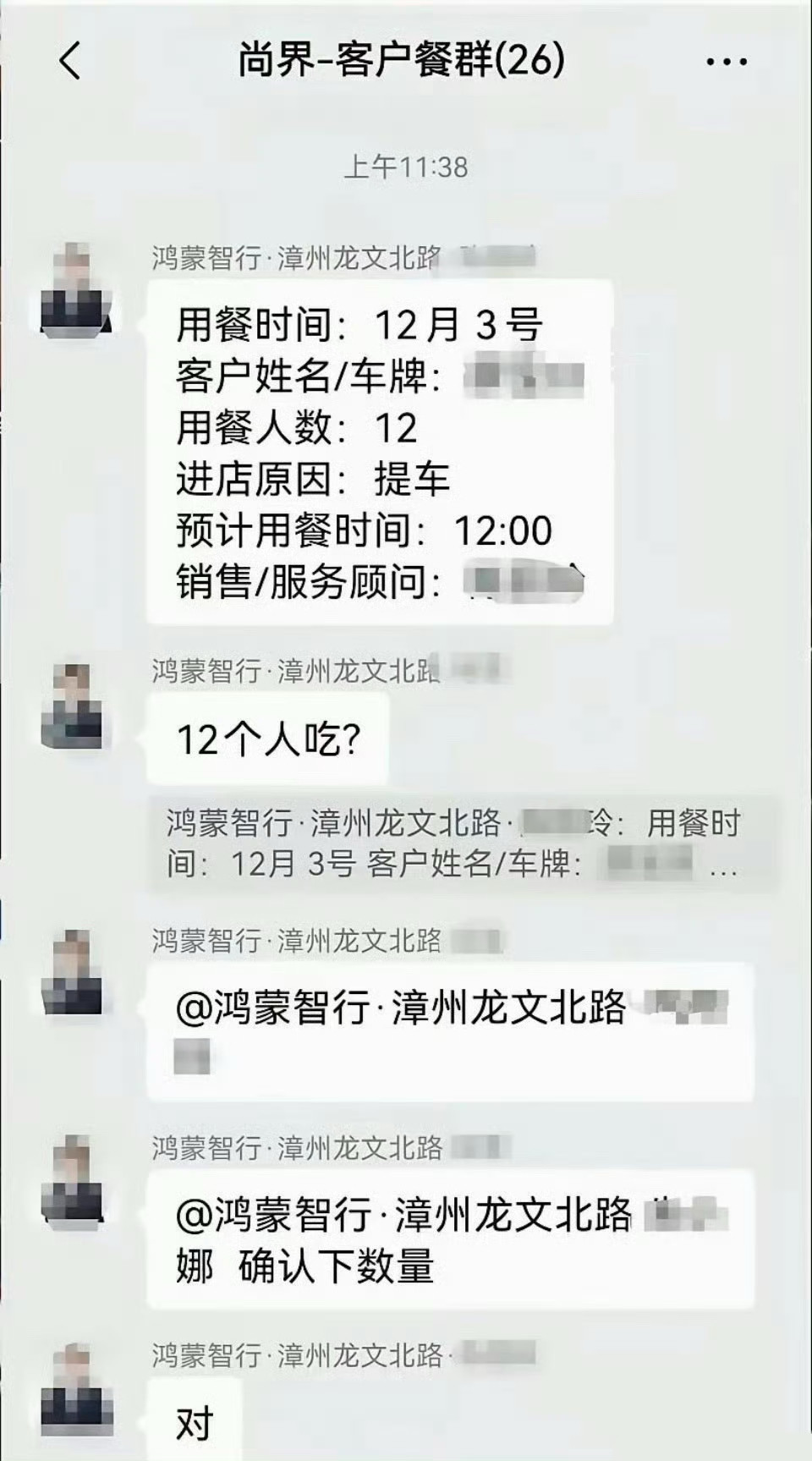

![两口子都很敬业[滑稽笑][滑稽笑][滑稽笑]](http://image.uczzd.cn/16206385627055574951.jpg?id=0)

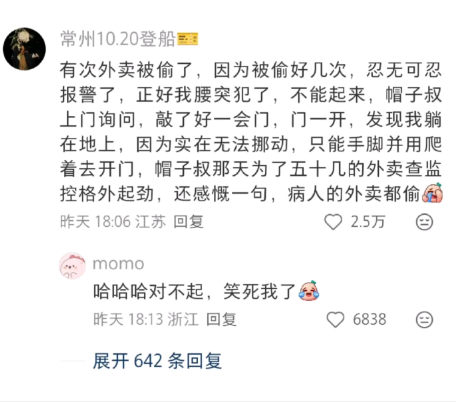

![我儿媳妇家是这样的,我每次去都没地方休息[哭哭]](http://image.uczzd.cn/5112089469379770916.jpg?id=0)

下里巴人

是你的永远是你的.

用户10xxx55

好人有好报 恶人逃不掉