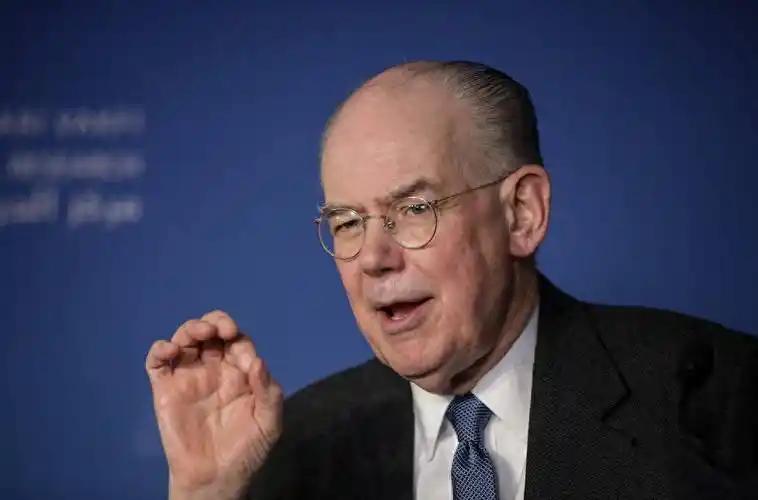

米尔斯海默最新的演讲让日本破防了,最让日本难以接受的是日本的大国梦彻底崩溃,因为日本正在经济科技与制造领域正在快速的失去地位,未来等待日本的唯一结果是成为中国产业链前端的原料与配件提供者。 要是倒回三十年前,谁能想到日本会落到这步?上世纪八十年代的“日本制造”那可是顶流,半导体产业把全球50%以上的市场份额捏得牢牢的,东芝的芯片、NEC的服务器,随便拿出来都是行业标杆。汽车圈更夸张,丰田的精益生产模式被全球车企抄作业,本田的发动机技术独步天下,美国都慌了神,拉着几个国家搞出“广场协议”,才勉强按住日本经济的上升势头。那时候的日本企业财大气粗,连纽约洛克菲勒中心都能买下来,“买下美国”的口号喊得震天响,大国梦做的比谁都扎实。 可如今再看,日本的科技制造家底早被啃得差不多了。先看半导体这个命根子,世界半导体贸易统计协会(WSTS)2024年的报告显示,日本半导体全球份额只剩9%,连前十都快挤不进去。曾经的王牌东芝,早就把核心半导体业务拆了卖给美国资本,现在只能做点边缘配件;索尼还算撑得住,但它的影像传感器业务,被华为海思、韦尔股份追得喘不过气,2024年市场份额从23%跌到19%。 更要命的是半导体设备,这曾是日本的杀手锏,2023年还占全球32%的份额,可跟着美国搞对华出口限制后,中国180亿美元的设备采购订单直接流失,2024年份额就掉到28%。反观中芯国际,14纳米芯片量产稳定,国产刻蚀机、薄膜沉积设备都能顶上,日本设备商的日子能好过才怪。 比半导体更惨的是汽车业,这可是日本经济的压舱石。以前丰田普锐斯的混动技术多火?在中国加价两万都抢着买。可中国新能源汽车一崛起,日本直接被换了赛道。新华网2024年的数据显示,中国新能源汽车产销双双突破1280万辆,连续十年全球第一,新车市场占比都快到41%了。 日本呢?还抱着混动技术不肯松手,新能源转型磨磨蹭蹭。2024年丰田在中国的新能源车销量才12万辆,连比亚迪单月销量的零头都不够;本田e:NS1、日产ARIYA这些电动车,在4S店摆半个月都卖不出一台,不少经销商只能靠“买电动车送油车保养”清库存,曾经的“汽车强国”招牌,现在摔得满地是渣。 日本咋就把一手好牌打烂了?米尔斯海默在演讲里点得很准:“国家发展需要战略定力,日本偏偏总走短视路。”半导体领域,日本企业光想着赚快钱,2015年到2024年,研发投入占比从8.2%降到5.7%,被中韩越甩越远;汽车行业更固执,丰田社长丰田章男前几年还公开说“电动车是骗局”,等反应过来想转型,核心的电池、电机技术都被中国企业攥住了。 更绕不开的是人口问题,日本总务省2024年的数据显示,65岁以上老人占比超29%,劳动力人口连续15年减少,2024年就有342家企业因为缺人倒闭,人力资源研究所预测,到2040年劳动力缺口会达到1100万。年轻人少,创新活力跟不上,这样的日本,怎么跟咱们拼? 咱们中国早就把产业链的筑牢了,现在咱们的制造业体系,是全球唯一涵盖全部工业门类的,从稀土提炼到芯片设计,再到新能源汽车整车制造,每个环节都有能打的企业。就说稀土,咱们储量占全球37%,但深加工技术占比超90%,日本造电动车电池、半导体元件,都得从中国买高纯度稀土;新能源领域更不用说,宁德时代的动力电池全球份额37%,每三块电池就有一块是它的,比亚迪的刀片电池、DM-i混动技术直接领跑世界,从上游锂矿开采到下游整车销售,形成了环环相扣的闭环,别人想卡脖子都没地方下嘴。 这种优势直接把日本按在了配角位置上。现在不少日本企业,说白了就是咱们的“产业链打工人”。松下以前是电池界的老大,现在只能给比亚迪、特斯拉供点电芯;日本精工、NSK这些做精密轴承的,订单80%都来自中国高铁和新能源车企,咱们的订单一减,他们的生产线就得停。 更现实的是,中国是全球最大的消费市场,2024年社会消费品零售总额突破47万亿元,日本企业不跟着咱们的节奏走,根本没饭吃。之前日本《产经新闻》喊“被中国卡脖子”,纯属倒打一耙——是他们自己放弃了产业链主导权,一步步把自己活成了配件供应商。 米尔斯海默的话虽然扎心,但都是大实话。他在分析里说,“大国竞争拼的是长期主义,日本这十几年的产业政策一直在走弯路,老优势丢了,新机会也错过了”。咱们中国刚好相反,“十四五”规划里明确了高端制造的发展方向,2024年研发投入占GDP比重达到2.55%,硬科技领域一年就新增1.2万家高新技术企业,产业链的话语权自然就攥在了手里。 日本要是还不清醒,继续抱着过时的大国梦自我感动,最后可能连配件供应商的位置都保不住。这年代拼的是硬实力,没人会等你慢慢转型,跟不上就得被淘汰。这不是米尔斯海默的偏见,是日本必须面对的现实。