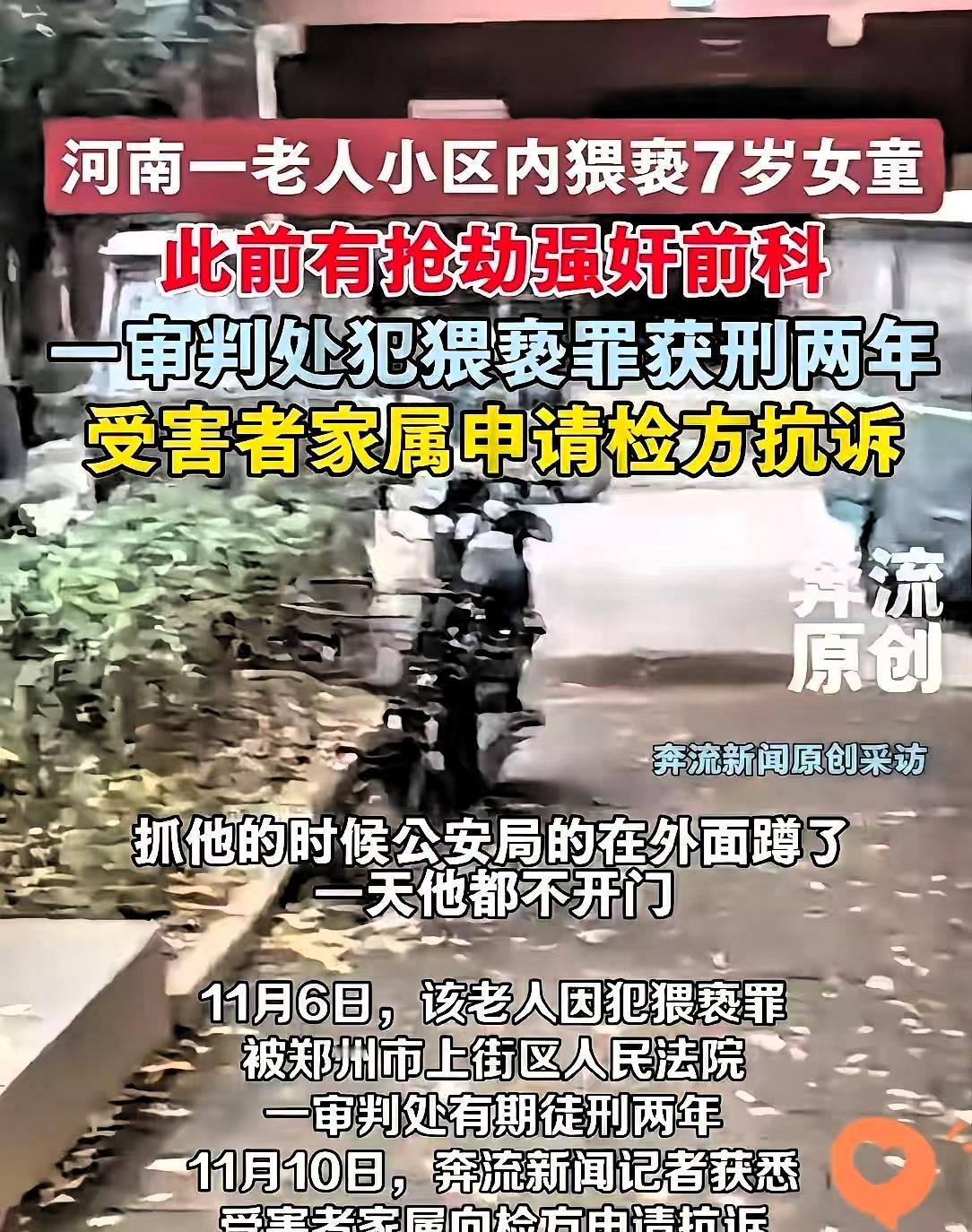

河南郑州,7岁女童在小区玩耍时,被60岁同小区的老人哄骗到小区花园,在公共场所,当众将手伸入女童的衣服内,当众猥亵。 女童奋力反抗逃离后,母亲第一时间报警,涉案老人很快被抓获归案,其曾有抢劫、强奸的犯罪前科也随之曝光。 这起案件的判决结果,让不少人感到难以理解。明明是针对未成年人的犯罪,且发生在公共场所,罪犯还是有严重前科的人员,最终却仅被判处两年有期徒刑。 即便已过五年累犯期限,但该老人明知受害者是幼女仍故意作案,主观恶性和人身危险性显而易见,这样的量刑力度,确实难以形成足够的警示效果。 民事赔偿方面,家属提出35万索赔却未获支持,核心原因是刑事附带民事诉讼目前仅认可物质损失。可对一个7岁的孩子来说,这种侵害带来的心理创伤是长期的。后续的心理疏导、情绪安抚,以及成长过程中可能面临的心理困扰,都是实实在在的伤害,不能因为没有明确的物质损耗凭证就被忽视。 法律的核心是保护弱势群体,未成年人更是需要重点守护的对象。面对这类侵害未成年人的犯罪,量刑不仅要依据法律条文,也应充分考量罪犯的主观恶性、作案情节以及对受害者造成的长远影响。 同时,精神损害赔偿的认定边界,是否也该结合未成年人的特殊情况进行完善,让受害者的权益得到更全面的保障。 家属选择抗诉和上诉,既是为孩子争取应有的公道,也关乎更多未成年人的安全保障。如何让法律判决既符合条文规定,又能切实回应社会对未成年人保护的期待,值得深思。