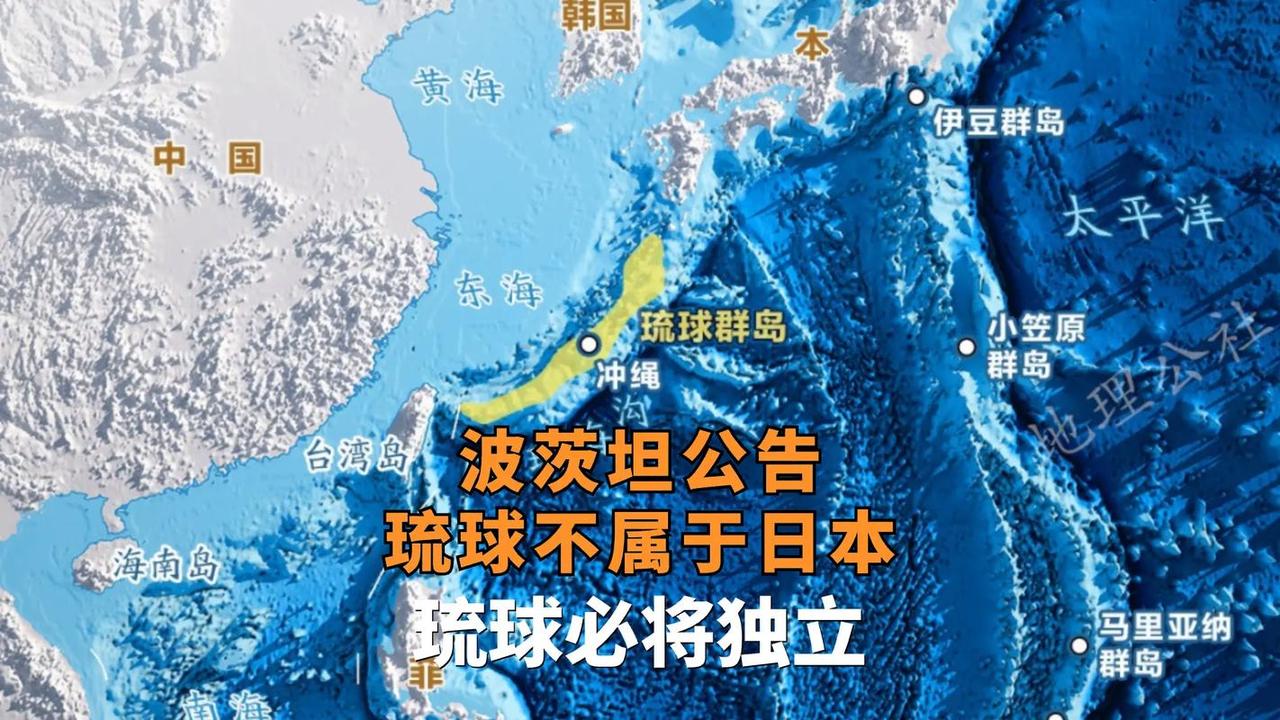

琉球主权到底该归谁? 琉球主权不该归日本,中国从未承认日本对琉球的主权,在琉球国内,也一直有“琉球复国运动”。 回溯历史,琉球王国与中国有着长达五个世纪的宗藩情缘,1372年,琉球中山王察度遣使入贡,正式确立了册封-朝贡体系。 此后,琉球三山统一仍延续"事大"传统,使用汉字、采用中国年号,其"万国津梁"的自我定位深刻体现了中华文化圈的影响。 这段历史在1879年戛然而止,日本通过"琉球处分"强行将其改设冲绳县,但中国从未在正式场合承认这一行为合法性,这成为今日争议的核心源头。 二战后的国际秩序重构为琉球问题注入新变量,《开罗宣言》与《波茨坦公告》明确日本主权仅限于本州、北海道、九州、四国四岛,琉球应交由盟国托管。 然而1971年美日私自签订《冲绳返还协定》,将行政权移交日本,这一操作被中国视为"单方面改变现状"。 值得注意的是,美国在冷战背景下将琉球作为战略要地,其处理方式更多基于地缘考量而非法理正义,这种历史遗留问题至今仍在发酵。 当代琉球社会图景复杂矛盾尽显,面积仅占日本国土0.6%的冲绳县,却承载着约70%的美军基地部署,这般失衡的现状,深刻凸显出琉球局势的独特与微妙。 当地民众长期承受噪音污染、军事事故等困扰,独立运动随之兴起,2006年成立的"琉球民族独立综合研究学会"主张通过公投决定归属,其诉求在2015年《冲绳教职员工会声明》中达到高潮。 这些运动虽未获主流国际支持,却深刻反映出殖民遗产的深层伤痕与民族自决的迫切愿望。 从法理维度审视,琉球地位存在多重解释空间,国际法中的"反殖民化"原则支持民族自决,而历史上的"两属"状态则使主权归属存疑。 日本以"先占"原则主张主权,但1609年萨摩藩入侵已打破"无主地"前提,中国强调"历史性权利",但需注意现代国际法更侧重有效统治而非单纯历史联系。 这种法理困境在联合国非殖民化进程中尤为突出,1947年联合国曾将琉球列为战略托管地,但美日私相授受使其脱离国际监督,留下未竟的历史课题。 展望未来,琉球问题的解决需超越"非此即彼"的二元思维,历史经验表明,单纯强调单方面主权难以实现长治久安。 应构建包含中日美三方的新型对话机制,在尊重琉球居民意愿的前提下,探索"特别自治区"等创新模式。 这种方案既需承认日本对琉球的行政管辖现实,又要保障琉球居民的文化认同与经济权益。 更重要的是,国际社会应借此反思殖民遗产处理范式,避免将地缘博弈凌驾于民生福祉之上。 唯有如此,琉球才能真正成为连接东亚的"万国津梁",而非地缘冲突的导火索,这或许才是穿越历史迷雾后,最理性的未来抉择。