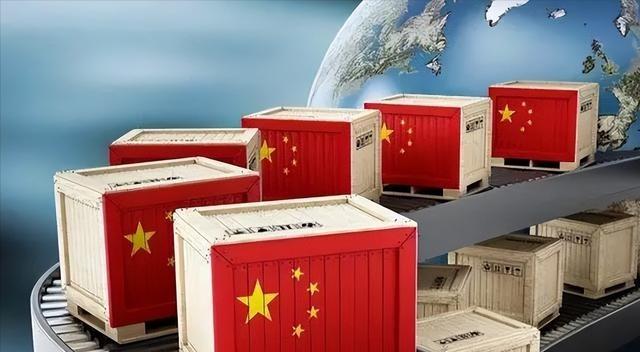

美国把对中国的关税从145%降下来了,结果却发现中国客户没了,根本就没回来,可把美媒给愁坏了,都纳闷中国客户跑哪儿去了呢?而美国还在大量补货呢! 谁能想到,美国酝酿半年的“史诗级降税”会演变成一场尴尬的独角戏。 《华尔街日报》直白吐槽:“关税降了,信任没了,客户自然也走了。” 美国的降税算盘打得不可谓不精。 作为全球进口额常年领跑的“头号买家”。 美国市场曾是不少中国企业的必争之地,强劲的购买力让每7件商品中就有1件依赖进口。 此前145%的关税让100美元的中国商品在美国标价飙至245美元,美国消费者被迫买单,本土进口商利润大幅缩水。 2025年5月关税下调消息一出,美国农场主提前扩大种植面积。 制造商追加生产线,沃尔玛甚至预留了三成仓储空间,满心期待“报复性采购”到来。 贸易合作的本质是双向的信任绑定,当信任链条断裂,再低的关税也难以撬动合作重启。 中国客户的“集体缺席”,早已埋下伏笔。 2025年前10个月,中国货物贸易进出口总值稳步增长,出口韧性十足,但对美贸易占比持续下滑。 与此同时,中国与东盟贸易总值达到6.18万亿元,保持着稳健增长态势。 与欧盟贸易总值也达到4.88万亿元,贸易往来愈发紧密。 这些数字背后,是中国企业用数年时间完成的全球市场重构。 在美国关税反复无常的那些年,中国商家没有坐以待毙,而是加速开拓更稳定的合作伙伴。 东南亚的工业园里,中资企业复制了珠三角的供应链模式,在越南北江省形成3公里配套圈,零部件交付效率大幅提升。 欧洲市场上,中国的新能源汽车和集成电路凭借技术优势站稳脚跟,前10个月汽车出口和集成电路出口均实现两位数增长。 当美国终于放下关税壁垒时,中国企业早已在全球织就了更稳固的贸易网络,美国市场不再是不可或缺的核心。 更深刻的变化发生在供应链的深层逻辑中。 很多人误以为中国企业转移产能是为了降低成本,实则是为了构建更安全的“离岸生产体系”。 越南制造业工人薪资虽低于深圳,但中资企业带去的不只是生产线,还有整套管理标准、质量控制体系和物流网络。 印尼的镍产业园里,中国企业复制了国内“资源—冶炼—制造”一体化模式,让镍矿开采后48小时内完成冶炼加工。 马来西亚的电子厂中,关键设备和模具仍从中国总部供应,当地工厂仅负责组装环节。 这种“中国体系+海外基地”的模式,让中国企业在规避贸易壁垒的同时,依然掌控着产业链核心环节。 美国的关税调整,根本无法撼动这种已经成型的供应链格局,中国客户自然不必再回头承受政策波动的风险。 美国自身的市场环境也在无形中劝退中国商家。 近年来,美国国内物价波动剧烈,供应链混乱时有发生。 美国相关机构预测,2025年美国家庭在家吃饭成本可能增加3.2%,最高甚至达到5.7%,在外用餐价格平均涨幅也将接近4%。 对于注重稳定预期的企业来说,营商环境的确定性远比短期利润更重要。 2025年美国部分农产品预期产量创下近年新高,价格却跌至低位。 可中国的订购量却同比大幅下滑,更多订单流向了产量稳定的南美地区。 这种选择背后,是对美国政策不确定性的警惕,没有企业愿意把命运寄托在反复无常的政策上。 中国产业升级的提速,也让美国市场的吸引力持续下降。 2025年,中国关键领域国产化率显著提升,标准型数控机床核心零部件国产化率达到较高水平,半导体设备国产化率也稳步提升。 这意味着中国企业对海外中间产品的依赖度大幅降低,同时高附加值产品的出口能力显著增强。 过去依赖美国市场的低端日用品,正在被新能源汽车、智能设备等高端产品替代。 这些产品的目标市场更偏向于对技术有需求、政策更稳定的地区。 美国即便降低关税,也难以匹配中国产业升级的步伐,自然无法再吸引到昔日的客户群体。 美媒的焦虑不难理解,这场降税闹剧暴露了一个被忽视的真相:全球贸易格局早已不是“美国挥手,世界响应”的时代。 中国客户的离开,是市场选择和产业演进的必然结果。 美国大量补货的库存或许能通过折扣促销消化,但被破坏的贸易互信、被重构的供应链体系,却不是短期内能够修复的。 贸易从来不是零和博弈,更不是单方面的恩赐,当美国把关税当作博弈工具时,就已经注定了今天的结局。 那些堆积在港口的集装箱,是对单边主义贸易政策的无声回应。 信息:前10月我国货物贸易进出口增长3.6%延续平稳增长态势 2025-11-0809:46·中国网财经