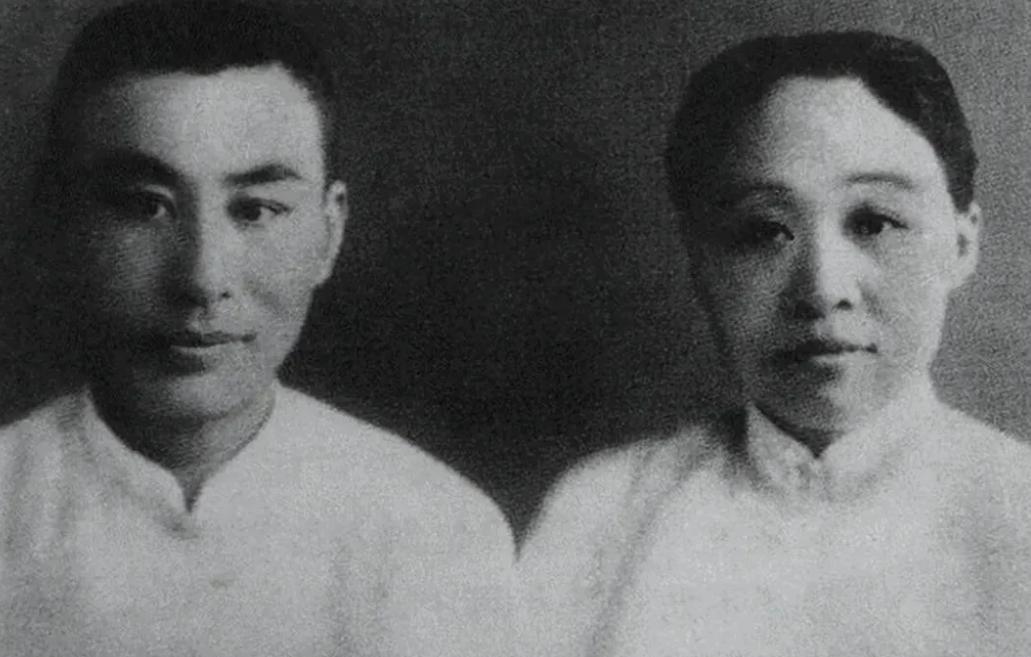

1916年,叶圣陶迎娶了未曾谋面的妻子,洞房夜,两人第一次见面,他用颤抖的手,掀开了新娘的盖头,看到眼前的一幕,他的心忍不住加速。 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持! 1916年8月19日,叶圣陶和胡墨林在亲友的祝福下结为夫妻。 那天晚上,洞房里红烛高照,叶圣陶用微微发抖的手轻轻掀开了新娘的红盖头。 这是他第一次见到胡墨林,照片上的印象和真人有些不同,眼前这个女子眉清目秀,带着几分书卷气,他的心不由得跳得快了些。 两人之前从没见过面,全靠长辈牵线和交换照片定下终身。 这场婚姻是典型的包办式结合,一开始谁都说不准未来会怎样。 叶圣陶那时22岁,胡墨林23岁,女方还大他一岁。 这桩婚事的由来要追溯到几年前。 叶圣陶出身苏州一个普通家庭,家里条件一般,但他从小读书用功,很有才气。 1912年,叶圣陶在同学婚礼上写了一首贺诗,被好友顾颉刚称赞。 这事传到胡墨林的姑母胡铮子耳朵里,胡铮子是个有见识的知识女性,她看中叶圣陶的才华,就想把侄女胡墨林说给他。 胡墨林从小父母双亡,由姑母带大,姑母把她培养成了有文化的教师。 胡铮子请朋友王伯祥做媒,两边家长一商量,都觉得合适。 叶家父母正愁儿子娶亲的事,见胡家不要彩礼,姑娘又知书达理,自然乐意。 叶圣陶自己也没反对,他虽然没见过胡墨林,但听说对方是个新女性,心里有些期待。 两人通过照片相了亲,照片上看不出太多,但都觉得对方不讨厌,婚事就这么定下了。 结婚后,两人没多少时间腻在一起。 叶圣陶在上海教书,胡墨林在南通工作,新婚夫妇不得不分居两地。 但那时的书信成了他们感情的纽带。 叶圣陶经常给妻子写信,内容多是日常琐事和思念之情。 胡墨林回信也勤,文字里透着关心。 久而久之,不见面的日子反而让感情更深了。 后来他们一起调到苏州甪直的一所小学教书,总算能天天在一起。 白天各自上课,晚上回家有说不完的话。 叶圣陶发现胡墨林不仅贤惠,还很有主见,家里事处理得井井有条。 他越来越依赖她,要是胡墨林偶尔回娘家几天,他就觉得家里空落落的,什么都没意思。 那些年,中国社会不太平,战乱频发。 1939年抗战时期,叶圣陶在成都工作,胡墨林带着孩子们住在乐山。 8月19日那天,日军飞机轰炸乐山,城里一片火海。 叶圣陶在成都听说后急坏了,连夜赶回去。 路上听说家人逃到朋友家避难,他才稍稍安心。 见到胡墨林和孩子们都平安,他一把抱住他们,眼泪差点掉下来。 这次轰炸让家里东西全烧光了,冬天快到了,连件厚衣服都没有。 胡墨林从来没做过针线活,但为了全家,她学着缝衣服。 叶圣陶也帮忙,虽然笨手笨脚,可一家人挤在一起干活,苦中带乐。 逃难时没了佣人,他们自己买菜做饭,叶圣陶还把这日子写成诗,笑称是“贫贱夫妻”的乐趣。 可惜好景不长,胡墨林身体慢慢垮了。 1950年代,她查出癌症,为了不让她担心,全家瞒着病情,只在她精神好时陪她散心。 但病魔没放过她,1957年3月2日,胡墨林去世了,离他们结婚41周年只差几个月。 叶圣陶悲痛欲绝,他在日记里写下“永不忘此悲痛之日”。 之后三十年,他再没想过另娶,每天看着卧室里挂的胡墨林照片过日子。 每年3月2日,他都在日记里记一句“墨逝世若干年矣”, “墨”是他对妻子的爱称。 他说过,胡墨林不在家,他就觉得样样不对,可现在她是永远回不来了。 晚年的叶圣陶常回忆过去,想起两人一起教书的平常日子,只觉得当时太寻常,没好好珍惜。 1988年初,他身体不行了,临终前嘱咐子女:“到你们母亲忌日时,替我去看看她,我就不去了。” 胡墨林去世三十一年后,叶圣陶也走了,终年94岁。 他们的爱情没什么惊天动地的事,就是包办婚姻开头,慢慢处出真情,经过战乱和生死,也没分开。 在民国那个年代,好多包办婚姻都不幸福,但他们却相伴41年,成了例外。 这故事让人相信,缘分的事说不准,真心相待,草率开头也能有好结局。 主要信源:(中国劳动保障报——叶圣陶的家风)

星光

真有夫妻相