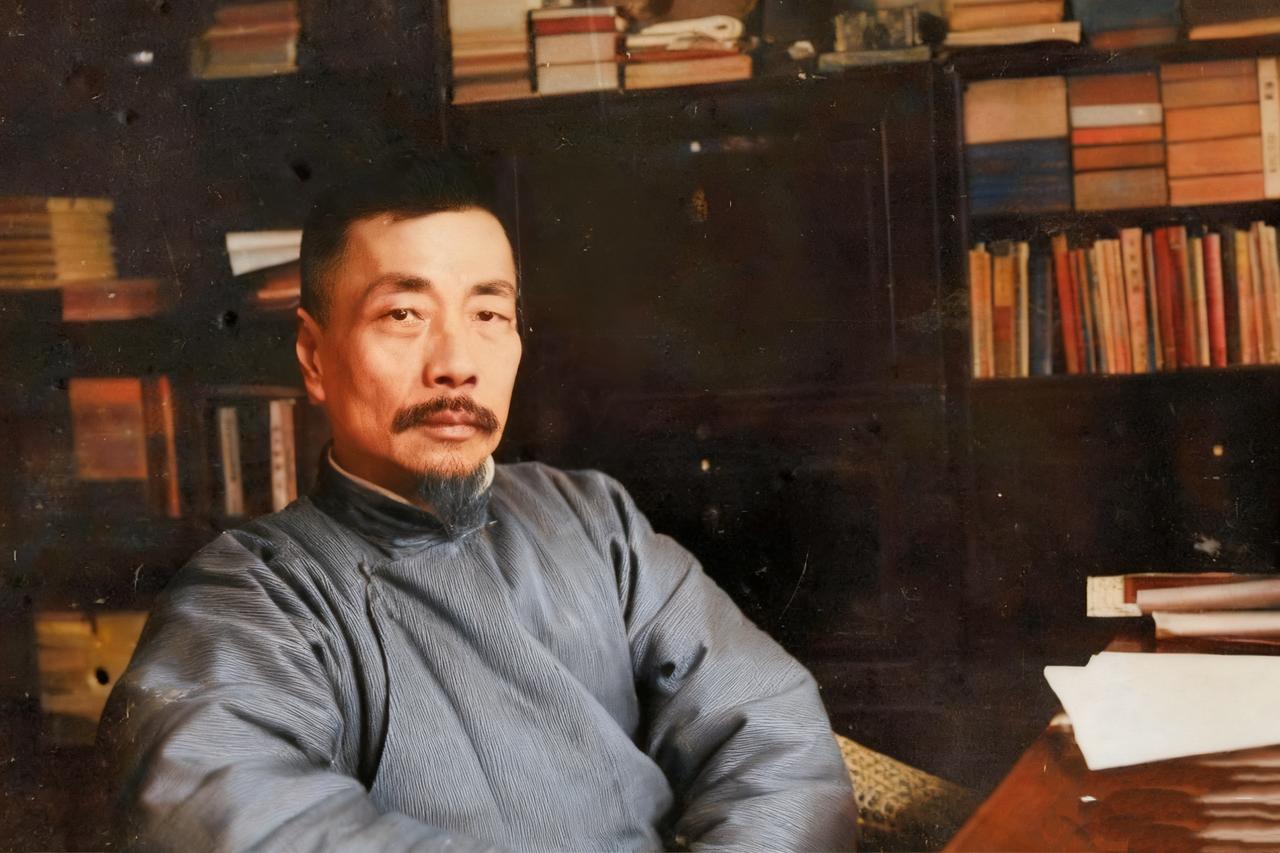

毛泽东在不同的时期,对鲁迅有过多次评价,有的甚至被收录在了《毛选》中。其中,《毛选》第三卷是最多的。这些评价背后有何深意? 先看,《毛选》第三卷里,毛泽东对鲁迅的评价,共有两段,第一段: “鲁迅处于黑暗势力统治下面,没有言论自由,所以用冷嘲热讽的杂文形式作战,鲁迅是完全正确的。” 第二段: “鲁迅的两句诗,‘横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛’应该成为我们的座右铭。‘千夫’在这里就是说敌人,对于无论什么凶恶的敌人我们绝不屈服。‘孺子’在这里就是说无产阶级和人民大众。一切革命家,一切革命的文艺工作者,都应该学鲁迅的榜样,做无产阶级和人民大众的‘牛’,鞠躬尽瘁,死而后已。” 第一段,是毛泽东站在自己的角度,理解鲁迅的作品。他认为鲁迅的笔,就是革命的刀枪。这里,毛泽东将鲁迅和所有革命者放在一起,对他既有战友的亲切,也有对敢于革命者的尊崇。他那一句“鲁迅是完全正确的”,是对鲁迅以笔为武器这种革命方式的最大肯定。 第二段,毛泽东解释了鲁迅的两句诗“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”。毛泽东理解了鲁迅诗里的“千夫”和“孺子”,没错,两者是对立的。 毛泽东认为鲁迅讲出了革命的本质,就是对凶恶敌人永不屈服,斗争到底,而对自己人,即无产阶级和人民大众,永远采取服务的姿态,为他们当牛做马。 毛泽东一辈子都是如此做的,他对待帝国主义,对待反对派,对待一切敌人,永远都是金刚怒目,而对待人民和战友,永远是慈眉善目。 他对帝国主义,哪怕是中美建交时期,面对“求和”的尼克松等,他虽然礼貌周全,但每一个字都是硬气无比的。而当年他访苏时期,镜头里的他,几乎永远都是威严、警惕的。 反过来,对人民,他则永远是和颜悦色,甚至永远笑眯眯。有一次,有一个农民不知道收音机是什么,毛泽东首先请身边人帮忙解释,见他们都不懂,他就花了很长时间耐心和他解释了收音机的原理,甚至用各种联系法做说明。直到对方完全懂了,才高兴地笑了。 毛泽东是真正知行合一的人,他呼吁大家将鲁迅这句话作为座右铭,他自己是一定做到了。也只有如此毛泽东,才真正具备振臂一呼、天下云集响应的能力。 接着看,毛泽东对鲁迅的众多评论中最经典的一段:“鲁迅在中国的价值,据我看要算是中国的第一等圣人!孔夫子是封建社会的圣人,鲁迅则是现代中国的圣人!” 这里,毛泽东是对鲁迅给予了极其高的评价,直接将他抬到了圣人的高度。为何如此?毛泽东自己曾讲过原因,因为毛泽东是近代的一位“斗士”。一辈子用笔杆子,面对武装到牙齿的敌人,并每次都会让敌人感到害怕。 毛泽东认为,敌人越反对他,就说明他们越害怕他,害怕他的影响力。他还认为,因为鲁迅和人民永远在一起,所以,敌人想要磨灭他的影响,是绝无可能的事。 毛泽东之所以如此认为,是因为他真正懂了鲁迅作品的意义:鲁迅的作品,永不过时,会穿透时间,影响一代又一代人,如圣人言语那般。 这一预言也成真了,因为如今的人们已经发现:鲁迅书里的人事,从未远去,甚至就在身边,远去的,仅仅是鲁迅罢了。 余华的演讲《鲁迅是我唯一讨厌过的作家》里的讲述,就论证了鲁迅的这一预言。余华在这篇演讲文里,用了大量篇幅讲鲁迅的“不是”,就在所有人以为他真讨厌鲁迅时,他笔锋一转,告诉所有人:讨厌鲁迅的实际是那个小时候的自己,当时的自己涉世不深、文化根基不够,所以只觉得鲁迅文章难背、内容难理解,所以“讨厌”。这是如今多数小学生、初中生,或对鲁迅作品没有真正理解的人的看法。 一旦他们真正读懂了鲁迅,或者自己的阅历丰富起来,文化根基深厚起来,他们再看鲁迅作品,就将和余华一样:深深为自己以前没有读懂鲁迅,而感到遗憾,并真正认识到鲁迅的伟大。 那篇演讲中,余华写道:“可是文革期间(少年时期)我无法放下鲁迅的作品,我被迫一遍又一遍地去阅读,因此鲁迅是我这辈子唯一讨厌过的作家。” “从书店买来《鲁迅全集》后的一个多月里(长大后),我沉浸在鲁迅清晰和敏捷的叙述里。我后来在一篇文章里这样写道:‘他的叙述在抵达现实时是如此的迅猛,就像子弹穿越了身体,而不是留在了身体里。’” 他感叹:“不要糟蹋鲁迅了,这是一位伟大的作家”。 如今,我的圈子里,具备高认知的都懂得:鲁迅的作品,围绕人和人性展开,他的难懂,仅仅因为“读懂它,太需要思考、文化和阅历打底”,这样的作品,也注定将永久流传。鲁迅如今仍如此大的影响力,绝不是因为人为被抬高,而是自发的结果。 综上,毛泽东对鲁迅的评价当真是极其精准的。这种精准,需要真正的“懂得”做基础。或许也因为毛泽东是真正懂得鲁迅的人,即便鲁迅从未见过毛泽东,却也始终对他有着不一样的感情,甚至托人给他送礼物。 毛泽东与鲁迅,远胜金风玉露,因为金风玉露需要相逢,才能“胜却人间无数”,而他们的“胜却”,甚至不需要“相逢”。