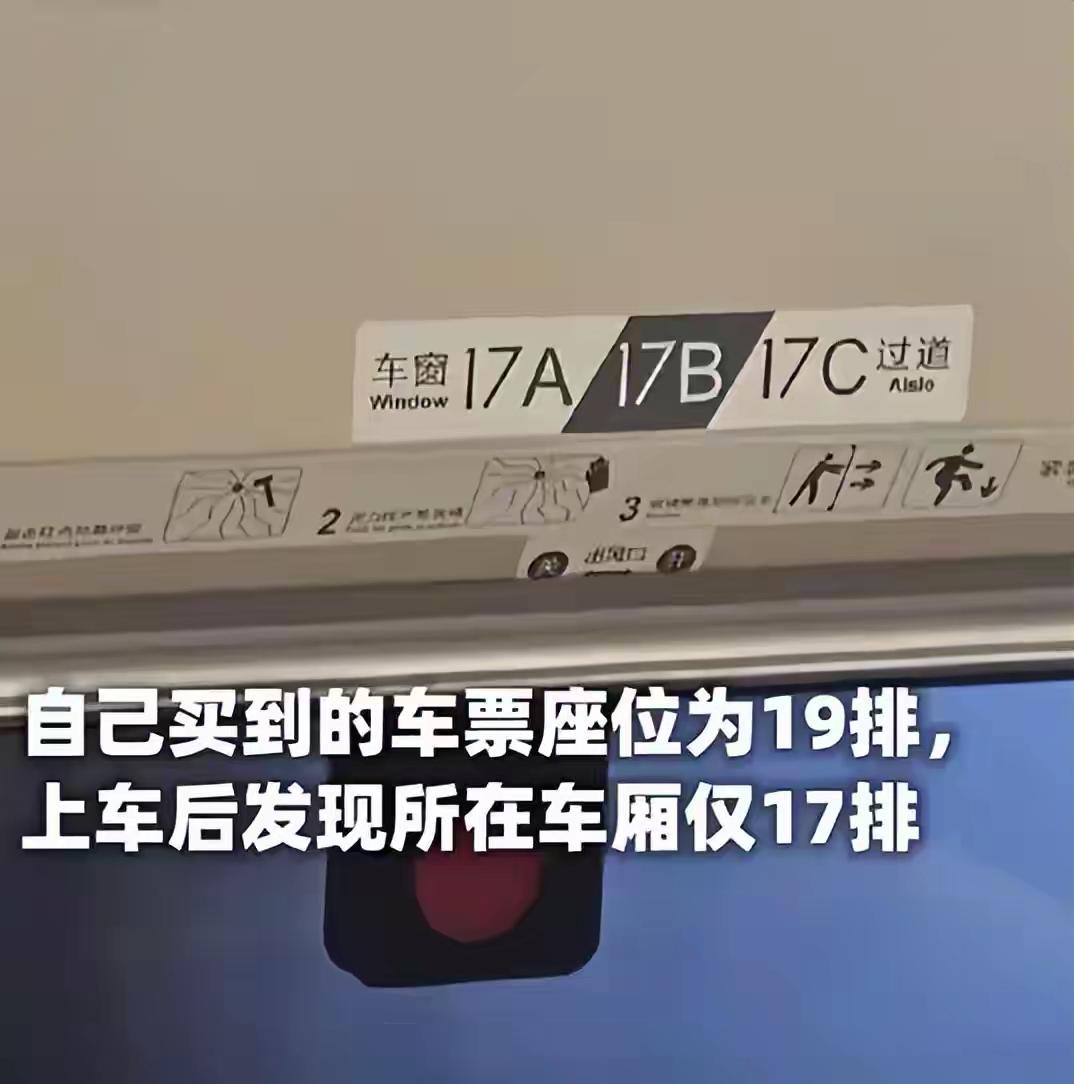

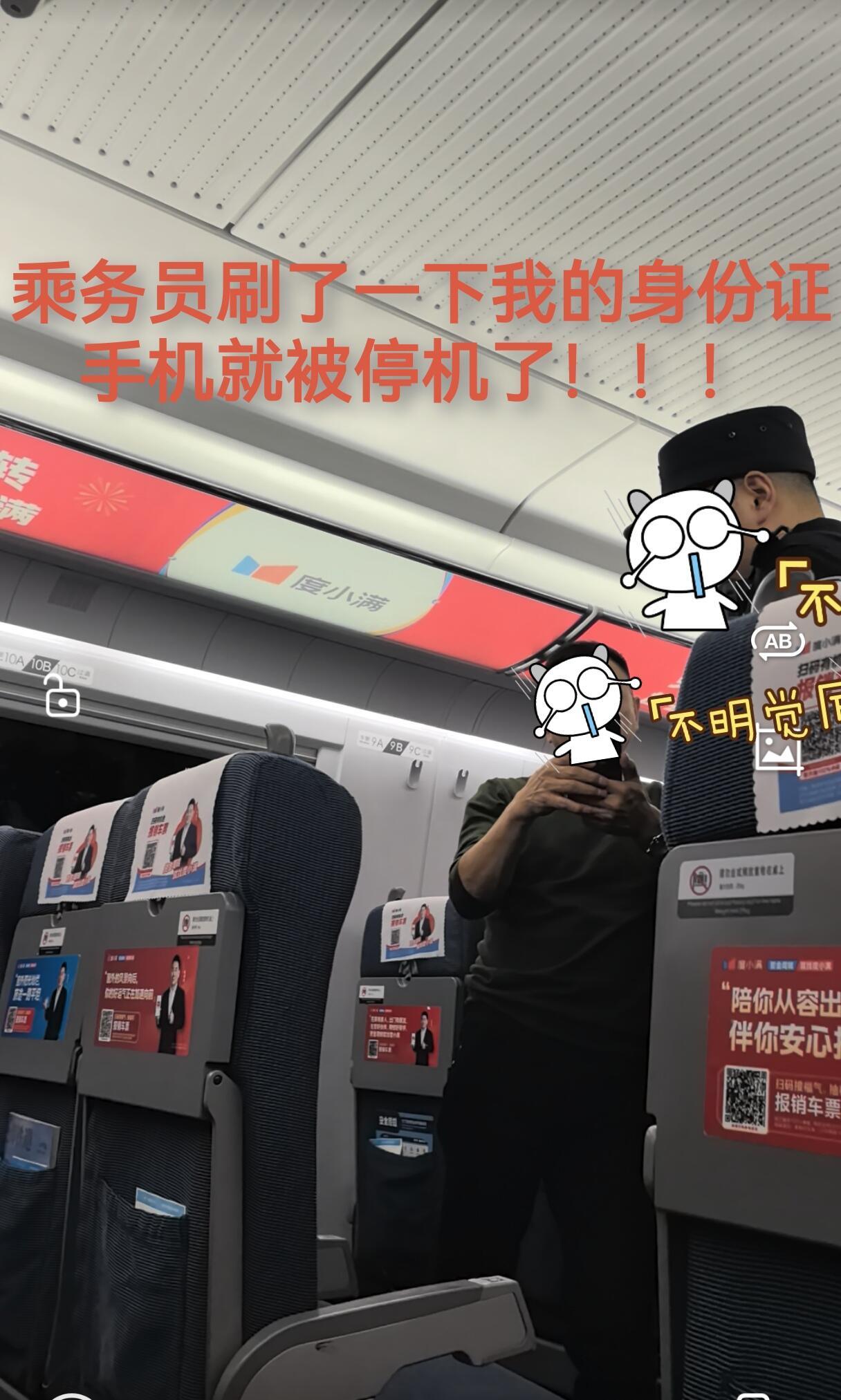

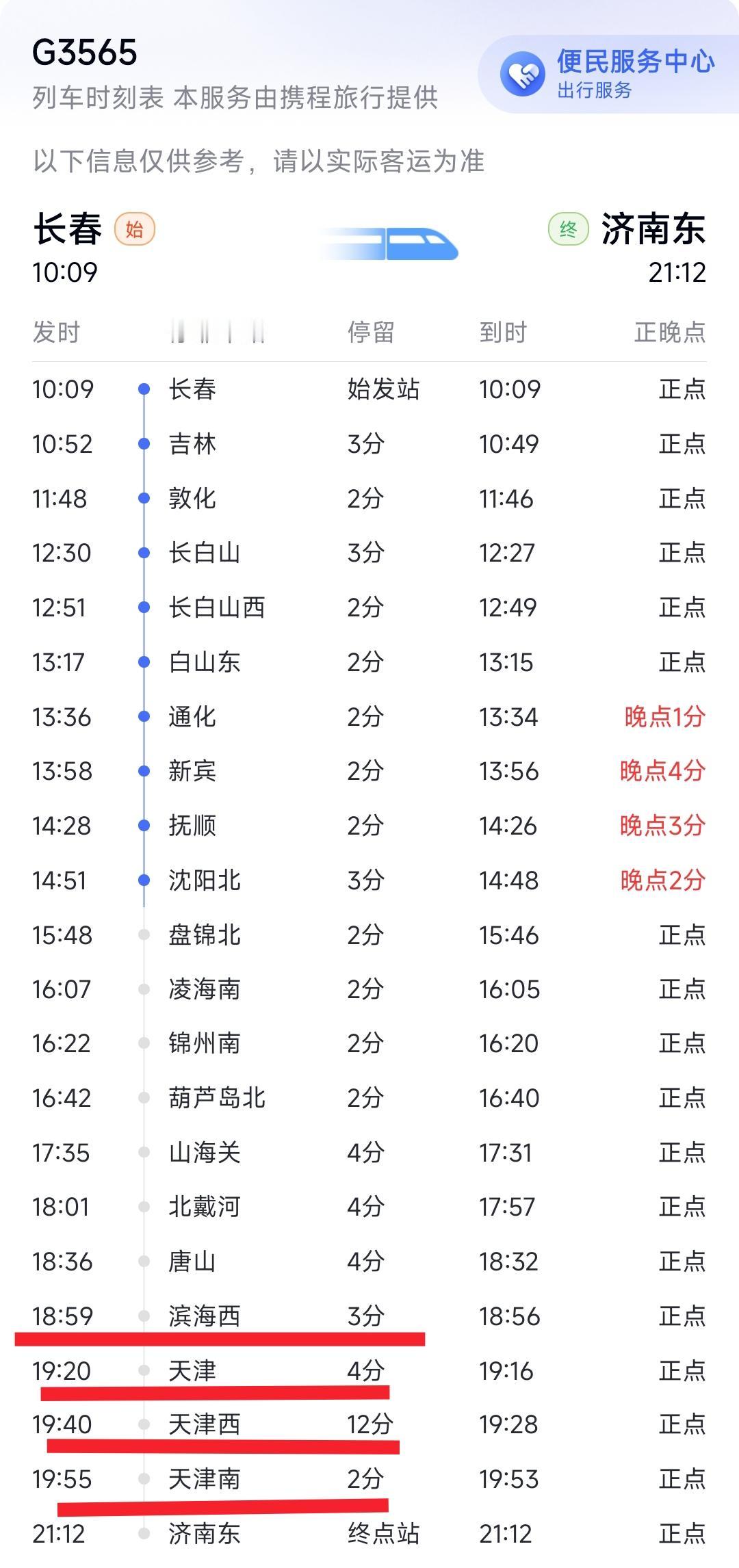

高铁惊现19排神秘消失!数万旅客亲历“幽灵座位”,背后真相让人脊背发凉 (来源:综合自铁路内部人士爆料及全网热议) 那位握着19排车票在车厢里来回踱步的旅客,此刻正站在仅标着17排座位的车厢里茫然四顾。这不是恐怖片场景,而是近日在多个高铁班次真实上演 的“幽灵座位”事件。当冰冷的系统数据撞上血肉之躯的出行需求,这场看似荒诞的闹剧,正在撕开公共服务最脆弱的神经。 技术漏洞背后的蝴蝶效应 列车临时更换车体本是常态,但票务系统与调度中心的“信息时差”却让旅客成了代价承担者。有工程师透露,全国铁路数据库同步需经历层层中转,高峰期每秒数十万条数据交换中,只要一个节点延迟,就会诞生无数“悬浮座位”。更讽刺的是,系统仍会持续售卖这些不存在的座位,直到人工干预叫停。 被短信吞噬的知情权 “我们发了通知短信”成为铁路部门最苍白的辩解。在信号飘忽的站台、被标记为骚扰电话的陌生号码、十年未更新的预留手机号面前,这条关键短信就像投入黑洞的石子。有旅客苦笑:“连电商促销短信都能精准送达,关乎行程的通知却总在迷路。” 补偿机制下的隐形剥削 退还票价差额的解决方案,看似公平实则傲慢。站着完成三小时商务出行的白领、带着幼童挤在车厢连接处的母亲、因久站旧伤复发的老人——他们的时间成本、健康损耗、精神焦虑,在“按规办事”的框架里统统归零。公共服务一旦失去温度,就成了精致的利己主义。 沉默的多米诺骨牌 更值得警惕的是,此类事件正在形成恶性循环。部分工作人员习惯性将责任推给“系统问题”,旅客的投诉在官僚流程中层层衰减。当第一个“幽灵座位”被默默接受,就会有更多公共服务领域效仿这种“事后修补”逻辑,最终透支的是整个社会的信任基石。 破局需要刀刃向内的勇气 与其在技术迷宫里打转,不如重构服务逻辑。长三角某高铁站已试点“双确认机制”:发车前2小时人工复核车体与票务数据,通过12306APP弹窗+短信+站内广播三重提醒。虽然增加0.3%运营成本,但旅客投诉率下降七成——这证明诚意比技术更重要。 藏在细节里的民生温度 日本新干线遭遇类似情况时,会提供等值餐车券、优先改签权及致歉伴手礼;欧洲铁路则设立“应急服务基金”直接补偿误工损失。这些看似微小的举措,实则是把旅客尊严放在考核指标之首。当公共服务开始比拼人性化细节,才是真正的进步。 每个人都是时代的水位标 那位在网络上发声的旅客可能没想到,他的遭遇会掀起全民讨论。这正是互联网时代的珍贵之处:每一个普通人的不满,都可能成为推动改变的支点。当我们不再接受“勉强凑合”,就是对优质服务最有力的投票。 裂缝处照进的光 值得欣慰的是,已有乘务组自发创建“应急服务包”——折叠凳、充电宝、热水券组成的临时关怀,虽不能解决系统问题,却让旅客看见冰冷的规则外还有人情在流动。这些来自基层的微光,恰恰是打破僵局的关键力量。 从铁轨到心轨的跨越 高铁时速已突破400公里,但服务的进化速度是否跟上?当复兴号穿梭在锦绣山河间,车厢里不应再有因“幽灵座位”而茫然的身影。每一次票与座的精准对接,都是对“人民铁路为人民”承诺的郑重盖章。 改变的曙光正在显现 据最新消息,铁路部门已组建专项工作组,计划在2025年底前完成票务系统与调度实时联调,并在12306增设“行程异动预警”功能。这个冬天,或许我们真能告别“幽灵座位”的困扰。 你的出行故事值得被看见——评论区来聊聊你的经历。 高铁座位消失 幽灵座位 高铁座位 高铁迷局 出行权益