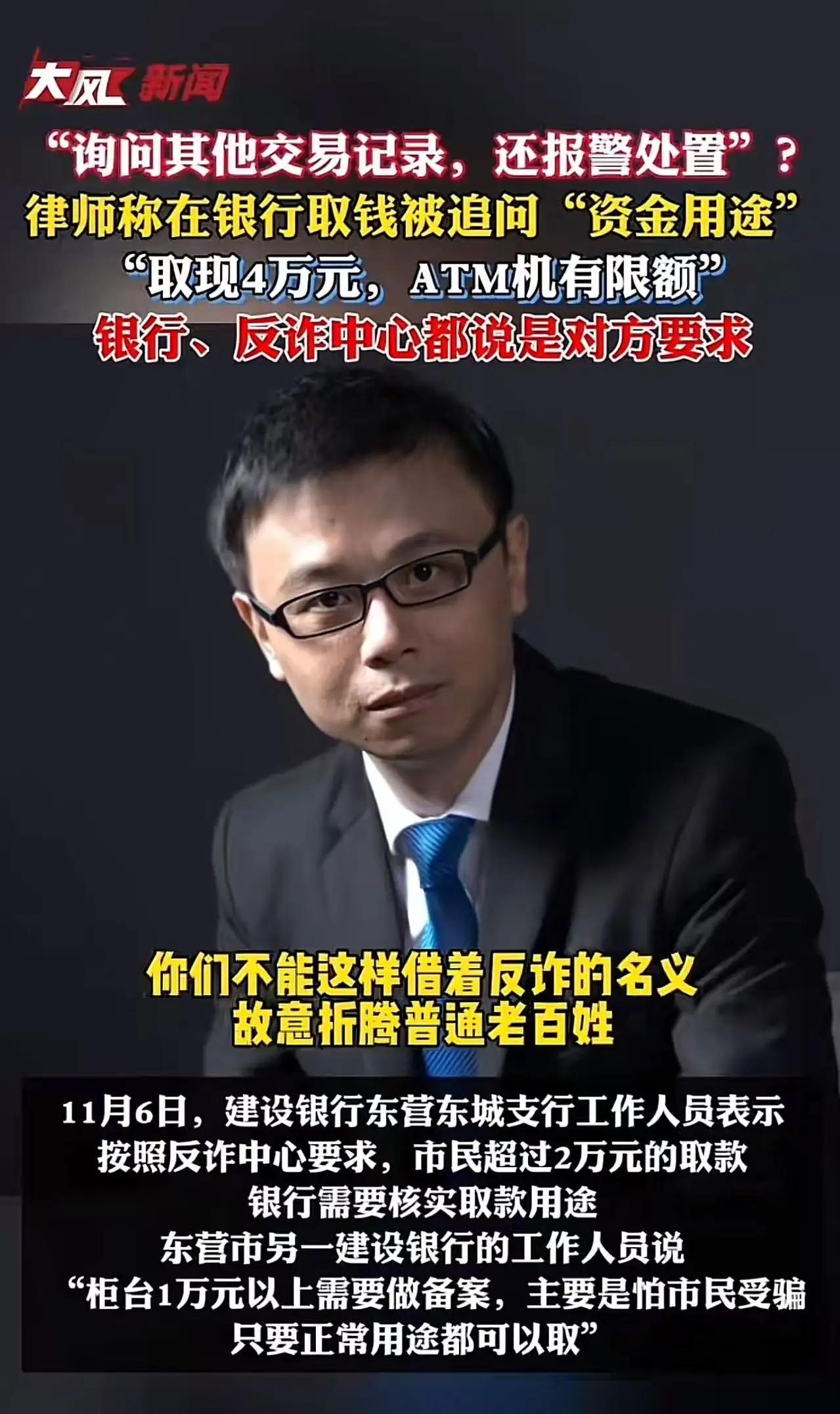

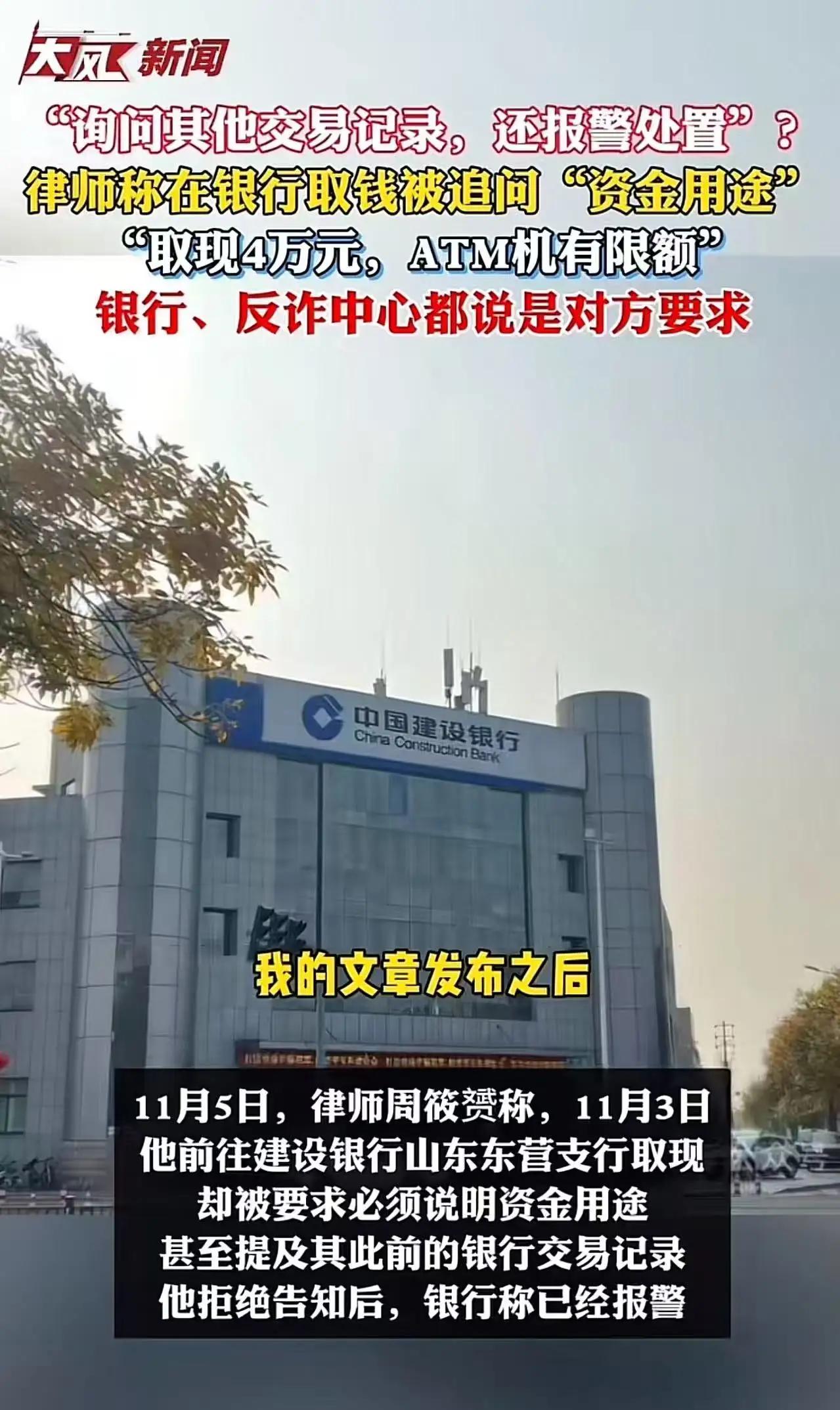

“银行这次碰到硬茬了!”山东东营,律师去银行取4万现金,被追问“资金用途”,律师认为这侵犯自己的隐私权,拒绝告知,银行竟然报案处置!律师这下忍不了,把这事情发到了网上,银行领导低头道歉,但律师觉得事情还没完…… “银行这次碰到硬茬了!”这个标题瞬间点燃了许多人的好奇心,尤其是在这个信息爆炸、隐私逐渐成为社会焦点的时代。山东东营,一场原本平凡的取款事件,却因为“资金用途”的追问,演变成了一场关于隐私权与银行制度之间的激烈碰撞。 事情的起因很简单:一位律师前往银行取出4万现金,面对银行的例行询问,他本以为这是正常操作,结果没想到,银行居然追问“资金用途”。作为法律职业的他,理应明白个人隐私的重要性,更何况这笔钱的用途未必关银行什么事。他坚决拒绝透露,认为这是他的合法权益,被银行的强行追问,明显侵犯了个人隐私。 然而,银行并没有就此作罢,反而选择报警处理。这一举动让事情变得更加复杂,也点燃了公众对银行“过度监管”的热议。有人说,银行这种行为是在“越界”,是在“侵犯个人隐私”;有人则认为,银行有责任防范洗钱、恐怖融资等非法行为,追问资金用途也是必要之举。两者观点之争,折射出一个深层次的社会问题:在“安全”与“隐私”之间,谁应当占据主导地位? 这位律师愤怒了,他觉得自己的合法权益被践踏了。于是,他将事件发到了网上,呼吁公众关注。没想到,事情迅速发酵,银行方面被迫低头道歉,公开承认了部分管理上的失误,但这似乎还不够让他心安。他相信,这远远不是个别的案例,而是一种制度上的漏洞,代表了我们社会在隐私保护方面的盲点。 为什么会出现这样的冲突?从本质上看,银行出于反洗钱、反恐怖融资的需要,确实需要对大额资金进行追踪和审查。但另一方面,个人隐私权作为一项基本人权,也不容忽视。这个事件折射出一个普遍的社会现象:在快速发展的金融科技环境下,监管的边界在哪里?个人的隐私权该如何得到有效保护?我们是否还在用“硬性规章”来限制“合理权益”? 更深层次的问题在于:银行的“追问”到底是出于责任感,还是出于对利益的追逐?如果制度没有完善,监管没有人性化,是否就会让普通人成为“被审查”的对象?这不仅仅是一个法律问题,更是一场关于人性与制度、信任与保护的较量。 这件事引发了社会的广泛关注,也让许多网友纷纷站出来表达自己的看法。有的人支持律师,觉得个人隐私应该受到尊重,不应被随意质疑;有人则认为,银行有责任确保金融安全,追问资金用途是必要之举。争论的背后,是我们每个人都可能面对的“被隐私被侵犯”的尴尬境地。 但更值得深思的是:在这个信息时代,我们的隐私到底还能剩下多少?银行的追问,是制度的缺陷,还是社会信任的缺失?我们每个人,又该如何在保护个人权益的同时,配合好制度的需要? 或许,这场风波还远没有结束。它提醒我们:在追求便利与安全的同时,不能忘了“尊重”二字。只有制度更完善,监管更人性化,我们才能在维护社会秩序的同时,也守住每个人的隐私底线。 这不禁让人反思:在这个“数据为王”的时代,谁才是真正的“赢家”?是那些掌握信息的银行,还是那些希望自由呼吸的普通人?你怎么看?你是否也曾在某次银行取款时,感受到那份“被审查”的尴尬?留言告诉我,让我们一起为更公平、更尊重的金融环境发声!取钱理由 银行取大额现金 失主非说是9万 东营律师 现金案 律师调查流水