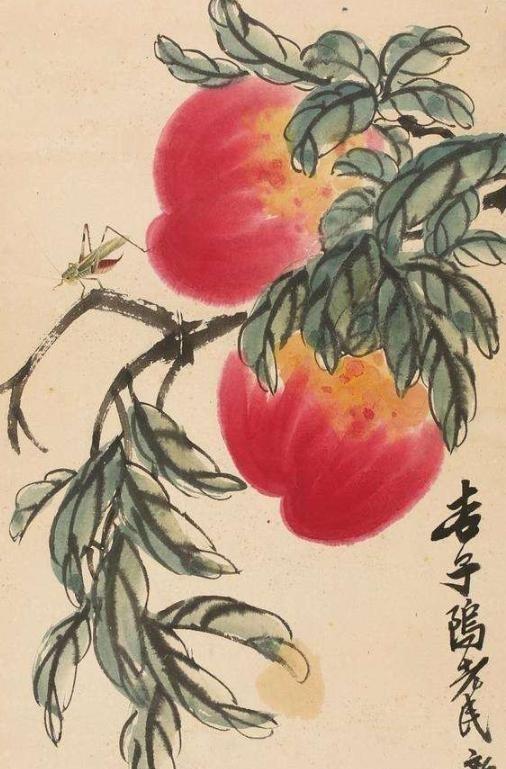

1956年北京一退休老师,花80块买到一幅齐白石的寿桃画作,临走时还特意让齐白石开具了一张收据,没想到50年后,仅仅只是这张收据就拍出了180万的天价! 1956年春,张文华开始为父亲生日筹备礼物,老爷子唯一心愿就是齐白石的寿桃画,他决定试着求一幅。当时北京职工月工资平均26元左右,他退休金更少,攒80元花了大半年,先从日常开支抠门,卖掉几本旧书,再帮邻居教孩子识字换点零用。齐白石那时已92岁高龄,基本不接外人求画,市面上一幅小品至少200元起,张文华知道难度大,但还是去了跨车胡同齐宅。 第一次登门,张文华空手去,只带父亲生日请帖说明来意。齐家仆人出来传话,说老人身体不适,不宜打扰,他站了会儿就回来了。回家后继续攒钱,没提这事,怕父亲操心。几天后,他第二次去,这次带了点自家腌的咸菜作为礼,仆人请他进侧院等,齐白石的儿子齐良迟出来问了张父情况,但最终还是谢绝,说老人最近在整理旧作,没空动笔。张文华拱手致谢,空手而归,这次他更坚定了决心。 第三次,他带上全款80元现金,早晨赶去。齐良迟认出这位熟面孔,通报后齐白石亲自见客。老人听了张文华的孝心陈述,询问张父年纪和日常起居,思量片刻同意画一幅三桃寿图,按80元收,不多要。三天后张文华再去取画,齐白石已完成,画中三颗寿桃枝头悬挂,颜色鲜亮,寓意福寿延年。张文华接过画轴,数清钞票递上,齐白石收下放进抽屉。 临走时,张文华提出要张收据留念,齐白石点头,在十六开宣纸上写下“今收到张先生润笔费八十元整。齐璜”,末尾盖上朱红印章。那纸张普通,字迹却苍劲有力。张文华小心收好收据和画轴,带回家给父亲过目,老爷子一看画作,双手捧住细看,桃子纹理清晰,枝叶疏朗,父子俩围着它商量怎么裱。张文华去铺子找师傅,用绢本装框,挂在堂屋正中,从此成了家里的镇宅之宝。 画作挂上后,张家人视若珍宝,平日擦拭灰尘,避免阳光直射。改革开放初期,荣宝斋一位老鉴定师王师傅应邀上门查看,他仔细比对笔触和印色,确认是齐白石晚年真迹,价值不菲。张家后人听了,更加小心保管,将画卷和收据藏在可靠处。2006年,张家遇上经济困难,一位后辈决定试水拍卖那张收据,本想小试牛刀,谁知开拍后竞价猛涨,从几万直奔百万,最终以180万元成交,远超当时齐白石普通小品的市场价。 专家分析,这收据贵在齐白石亲笔和印章,更记录了上世纪50年代普通人与大师的交集。那年头物质短缺,一个老师为父倾囊而出,大师被孝心触动低价作画,这种人情味儿比金子还重。收据成交后,被故宫博物院收入,在齐白石诞辰160周年展中公开展出,吸引不少人驻足。相比之下,2013年齐白石另一幅寿桃画《花实各三千年》在保利拍卖以3450万元落槌,那张收据的180万显得更接地气。 张家那幅原寿桃画仍挂在客厅,多次有收藏家出价千万求购,但后人一口回绝,说这是家族根基,不能动。每年清明,张家后辈上坟,总带几个新鲜桃子摆在墓前,算是对祖父孝道的延续。