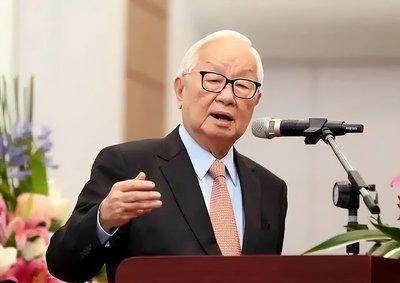

台积电创始人张忠谋曾毫不客气地表示:“关键技术都在我们手中,若我们决定切断大陆芯片供应,他们将束手无策!”不仅如此,他再一次强调:“我的身份一直是美国人,除此之外别无其他!”对此,比亚迪总裁霸气回怼:“芯片是人造的,不是神造的!” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 科技战场上的这场唇枪舌剑,起因要追溯到全球芯片产业的格局变化,长期以来,半导体行业形成了一条精密的国际分工链条,美国掌控着芯片设计的核心算法,荷兰的光刻机设备独步天下,日本垄断着关键材料供应,而台湾则占据了代工制造的制高点。 这条看似稳固的产业链,实际上暗藏着巨大的风险,当某个环节被人为切断,整个体系就可能陷入瘫痪。 张忠谋的那番言论并非空穴来风,作为台积电的缔造者,他手中确实握着让全球科技巨头都要仰仗的筹码,从苹果的A系列芯片到英伟达的GPU,这些支撑起智能手机、人工智能、自动驾驶的核心零部件,几乎都要经过台积电的生产线。 更关键的是,在最先进的制程工艺上,台积电保持着难以撼动的领先优势,这种技术垄断带来的自信,让他敢于说出那些刺耳的话。 但问题在于,技术封锁从来都是一把双刃剑,当一方试图用技术优势压制对手时,往往会激发出更强烈的自主创新动力。 从历史上看,无论是导航系统还是高速铁路,中国都曾经历过从依赖进口到自主研发的艰难转型,每一次被卡脖子的经历,最终都转化成了突破封锁的决心,芯片产业同样如此。 比亚迪在这个时候站出来发声,绝不是盲目的意气用事,这家企业早在二十多年前就开始布局半导体领域,当时很多人都觉得这是吃力不讨好的选择。 造芯片投入巨大,回报周期漫长,直接从市场上采购显然更加经济,但比亚迪选择了一条更艰难的路,从最基础的车规级芯片开始,一点一点积累技术能力。 这种积累在关键时刻显示出了价值,当供应链出现波动,当交货周期一拖再拖,那些拥有自主芯片能力的企业就能从容应对。 更重要的是,通过自主研发,企业不仅降低了成本,还能根据实际需求定制化设计,这是单纯采购永远无法实现的优势,从某种意义上说,王传福的底气来自于多年的技术沉淀和产业实践。 整个大陆芯片产业的变化同样令人瞩目,虽然在最尖端的制程工艺上还存在差距,但在成熟制程和特定应用领域,国产替代正在加速推进。 家电、汽车、工业控制这些领域所需的芯片,已经逐步摆脱了对进口的依赖,更多的企业投身到芯片研发中来,从材料到设备,从设计到封装,产业链的每个环节都在补齐短板。 这种变化的背后,是整个国家对科技自立的坚定支持,无论是资金投入还是政策引导,还是人才培养体系的完善,都在为芯片产业的发展创造条件。 当物理化学在高考中的权重提升,当更多优秀学生选择投身理工科,这些看似远离芯片制造的举措,实际上都在为产业的长远发展蓄积力量。 回到那场争论本身,张忠谋和王传福的交锋,实质上反映的是两种不同的思维方式,前者基于现有的技术优势,相信垄断可以持续;后者则看到了技术迭代的规律,坚信没有不可逾越的壁垒。 历史一次次证明,任何技术垄断都不可能永久维持,当年的操作系统、数据库、通信设备,哪一个不是被认为无法突破的领域?但最终都在竞争中被打破了垄断格局。 芯片产业的复杂性确实超乎想象,它需要数学、物理、化学、材料学等多个学科的协同突破,需要巨额的资金投入和长期的技术积累,需要完整的产业链配套和严格的质量管控。 但这些困难并非不可克服,当足够多的人才聚集,当足够的资源投入,当整个产业链协同发力,突破只是时间问题。 更何况,芯片市场本身也在发生变化,并非所有应用场景都需要最先进的制程工艺,大量的成熟制程芯片依然有着广阔的市场空间。 在这些领域站稳脚跟,既能满足国内需求,也能为进一步的技术升级打下基础,这种务实的策略,正在帮助中国芯片产业一步步缩小差距。 这场争论最终会如何收场?答案或许就在时间的长河中,技术的发展从来不以某个人的意志为转移,市场的选择也不会被垄断永久左右。 当越来越多像比亚迪这样的企业投身自主研发,当整个产业链逐步完善,所谓的技术壁垒终将成为历史,那句“芯片是人造的,不是神造的”,或许会成为这个时代最好的注脚。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:纵深新闻