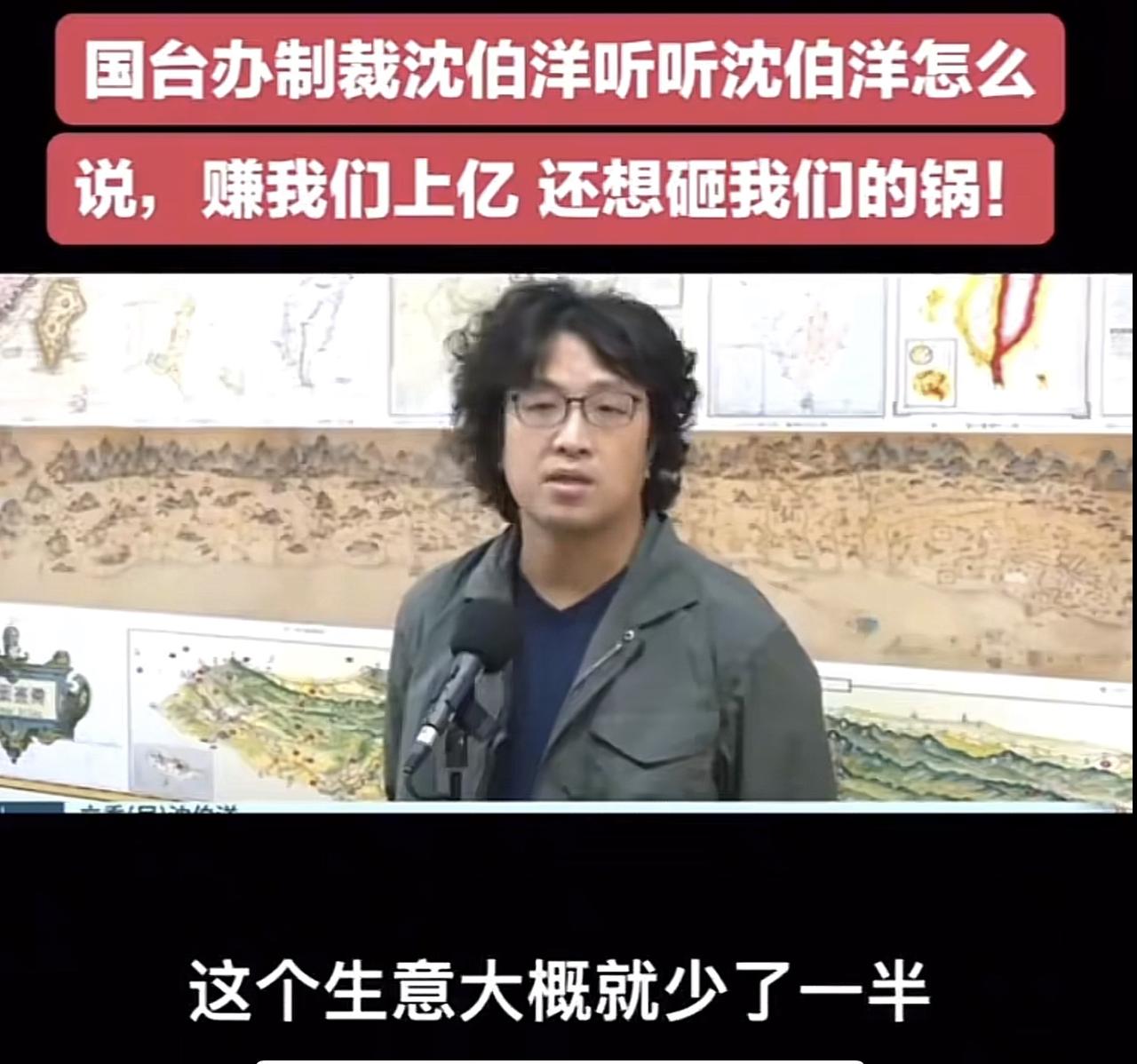

沈伯洋终于感受到痛了,说他台独分子他不急;把他立案调查,开始他也不当回事。直到现在发现,立案调查竟然威胁到了自己的家族企业,于是一改往日的嚣张态度,真的着急了! 沈伯洋的父亲沈土城,在两岸商界可不是无名之辈。他创办的兆亿有限公司,靠着大陆的市场环境和政策红利,几十年来赚得风生水起。 不夸张地说,这家公司几乎是专门为大陆市场量身定做的,做的是供应链、制造业,还有部分通讯设备的配套服务。 说白了,就是典型的“在大陆捞金、在台湾树旗”的模式。这种模式并不是沈家首创,但他们玩得特别顺,顺到连很多人都没意识到他们真实的政治立场早已开始“飘”。 沈伯洋本人在台政坛混得风生水起,表面上是学者、是民意代表,实际上长期活跃在“抗中保台”的舆论场。他的很多提案、演讲、政策主张都直指大陆,甚至在一些敏感议题上带头冲锋。 可问题是,他的所有这些“政治操作”,背后的经济基础却是堂堂正正从大陆赚的钱。这种割裂感本身就非常微妙,也让他一直备受质疑。 2025年的节点,成了这个“双面人”翻车的关键时刻。大陆有关部门启动对兆亿有限公司的全面调查,调查的重点不是空口说白话。 而是直击资金流向、业务合作对象、税务合规情况等实打实的内容。这可不是简单的“喊口号”,而是实打实的法治程序。 沈伯洋这才开始慌,因为他终于意识到,这不是“政治口水战”,而是真正可能动摇整个家族根基的行动。而这次调查也不是孤立事件,它其实是近年来大陆对“两面人”现象系统性整治的一部分。 早有前车之鉴,比如某些在大陆拿补贴、在岛内搞“去中国化”的企业或个人,在被媒体揭露后迅速失去市场信任和政策支持。 沈伯洋的情况更为典型,因为他不仅是政坛人物,还是家族企业的“隐形股东”,他的话语和行动直接影响着企业的声誉和存续。 很多人可能会问,这类企业为什么当初能在大陆混得开?其实这和过去大陆鼓励台湾企业投资、推动两岸经济融合的政策背景有关。 但政策是双向的,既欢迎合作,也绝不纵容吃饭砸锅。尤其是在当前国际形势变动、岛内政治氛围恶化的情况下,大陆对于“两面人”的容忍空间明显在收紧。 这不是谁想“搞你”就能“搞你”,而是你真有问题,那就依法依规处理。这次沈伯洋被调查,也让岛内一些长期靠“政治护身符”吃香喝辣的人开始警觉。 道理其实很简单,你不能一边喊着“抗中”,一边拿着大陆的钱搞事情。这种“精神分裂”的商业模式,在过去可能还能混一阵子,现在基本已经玩不转了。 大陆对待台资企业的态度很清楚,欢迎真正愿意合作、遵守法律的伙伴,但绝不当冤大头,更不可能任人宰割。 这事说白了,其实也不复杂:一个长期靠大陆赚钱的家族,却在政坛高调搞“台独”,结果被查了,才发现原来自己最宝贵的资产也在大陆。 这就好比你在别人家种地吃饭,吃饱喝足还要掀桌子,最后自然是得不偿失。国际上也不乏类似案例,比如某些国家在拿中国投资搞基础设施的同时。 却在外交上不断和中国对着干,结果项目中断、投资撤出,最后吃亏的还是自己。沈伯洋的这次“急转弯”,其实就是一个信号:再聪明的算盘,也算不过现实的账本。 你可以有立场,但不能靠着别人给的资源去反过来打别人。这种荒唐的逻辑终究会被现实打回原形。毕竟,纸包不住火,谎言撑不了企业。 政治口号更养不活一家跨境公司。沈伯洋的“痛感”来得不早不晚,正好是时候。