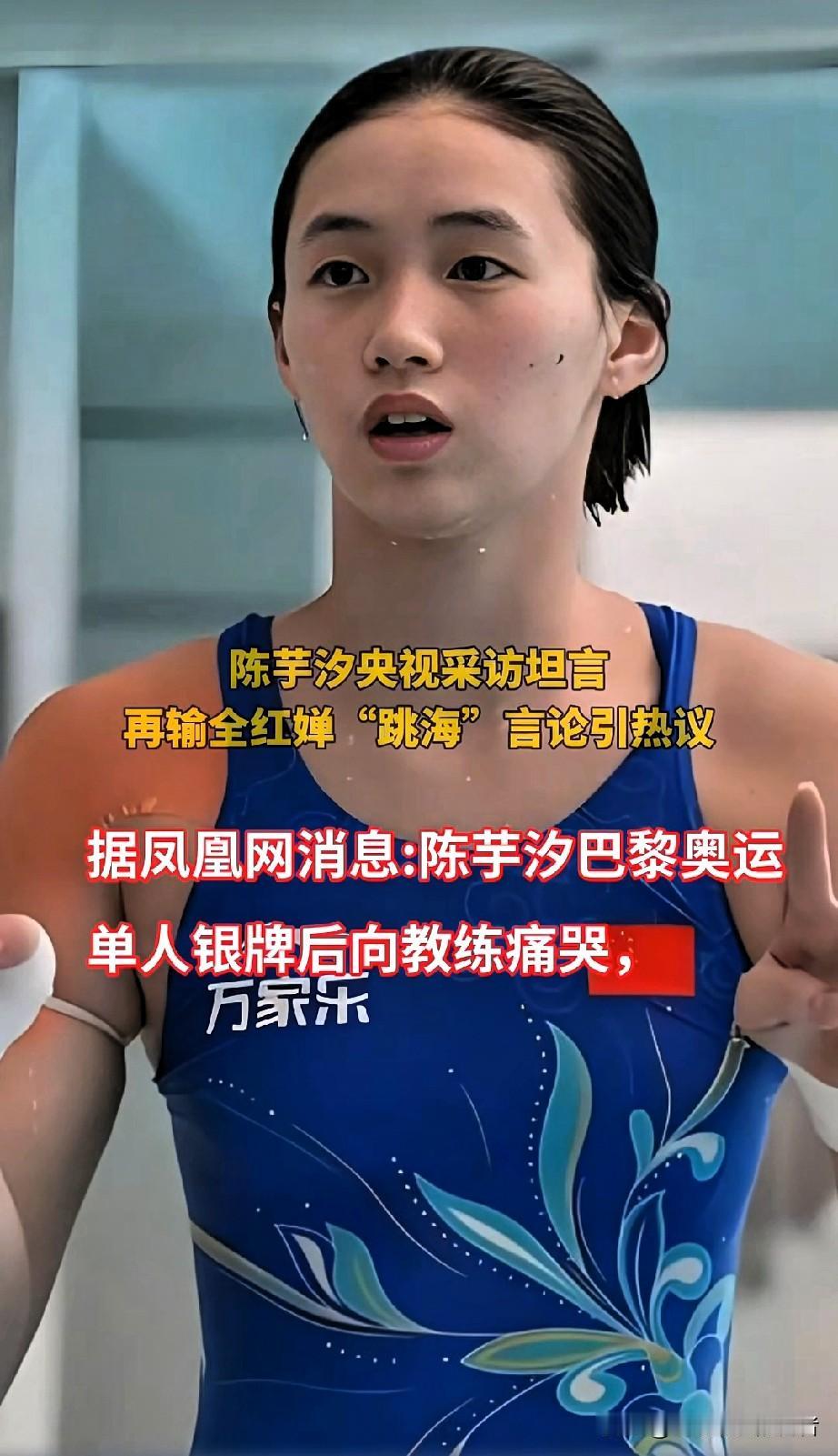

果然还是观众最懂全红婵! 我问老公,全红婵这次全运会放弃单人比赛,你觉得可惜吗?老公瞥了眼手机说,她刚过发育期,身上还有旧伤,双人赛相对会更好点! 老公这话一出,我突然想起全红婵东京奥运夺冠时的模样——14岁的小姑娘,身形单薄得像片柳叶,入水时压出的“教科书级”水花,让全世界都记住了这个来自广东湛江的天才少女。可谁能想到,短短两年多,发育期的到来给她带来了不小的挑战。跳水运动员对体重和身形的要求近乎苛刻,发育期体重增加、身体重心变化,哪怕只是几公斤的浮动,都会直接影响空中姿态和入水效果,想要维持之前的巅峰状态,难度堪比重新学起。 更让人揪心的是她身上的旧伤。全红婵的训练强度在体坛是出了名的,小时候为了练基本功,每天要重复上百次起跳、入水,手腕和脚踝长期承受巨大冲击力。东京奥运后,她又马不停蹄地参加各种赛事和集训,旧伤一直没能得到充分休养。有媒体拍到,她训练时会下意识地揉手腕,有时完成高难度动作后,还会悄悄皱眉调整呼吸。单人赛要独自应对五轮高强度动作,对体能和伤病的考验都是极限级别;而双人赛有队友配合分担,动作强度相对可控,也能给她留出更多调整空间。 打开社交平台,发现像老公这样懂行的观众不在少数。评论区里满是理性的声音:“发育期是跳水运动员的‘鬼门关’,急着比单人赛容易受伤”“她的旧伤在单人赛里太吃亏,双人赛容错率更高”“健康比金牌重要,等调整好状态再冲也不迟”。甚至有不少跳水爱好者科普:“单人赛拼的是个人硬实力,每一个细节都不能出错;双人赛更看重配合默契,对单个动作的极致要求会稍低,刚好适配她现阶段的情况”。这些评论没有一味惋惜金牌,反而满是对运动员身体的关心和对项目规律的尊重,这才是真正的“懂球”。 其实全红婵的选择,背后还有教练团队的科学考量。据媒体报道,全红婵的教练团队早就注意到她的身体变化,为了她的长远运动生涯,才决定暂时放弃单人赛,专注于双人项目。毕竟,对于17岁的全红婵来说,她的运动生涯还很长,没必要为了一场赛事的成绩,透支未来的可能性。这次全运会,她和队友陈芋汐搭档参加双人10米台,两人配合得行云流水,最终稳稳拿下金牌,站在领奖台上时,全红婵脸上的笑容轻松又灿烂,完全没有单人赛可能带来的高压疲惫。 回想东京奥运后,全红婵一度陷入“赢了封神,输了被骂”的舆论漩涡。有次比赛她因状态波动未能夺冠,网上竟出现不少苛刻的指责,让这个还没成年的小姑娘承受了不该有的压力。而这次全运会,观众们的反应明显成熟了许多——大家不再只盯着金牌数量,而是开始关注运动员的身体状况、运动规律,懂得了“放弃”有时是更明智的选择。这种转变,不仅是对全红婵的保护,更是中国体育观众心态的进步。 全红婵自己也在采访中说过:“我知道大家期待我,但我现在就是想先把身体调整好,和队友好好配合。” 17岁的她,比同龄人更清楚自己想要什么。她没有被“天才少女”的标签绑架,而是在教练的指导下,一步步规划自己的运动生涯。这种沉稳和清醒,配上观众的理解与支持,才是她未来能走得更远的底气。 体育竞技从来不只有“赢”这一个答案,尊重运动员的身体极限、尊重项目的客观规律,才是对体育精神最好的诠释。全红婵放弃单人赛,不是退缩,而是对自己负责、对长远目标负责的理性选择。而观众们的理解,恰恰证明了我们的体育审美正在升级——我们不仅爱金牌背后的荣耀,更爱运动员真实的付出与健康的成长。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。