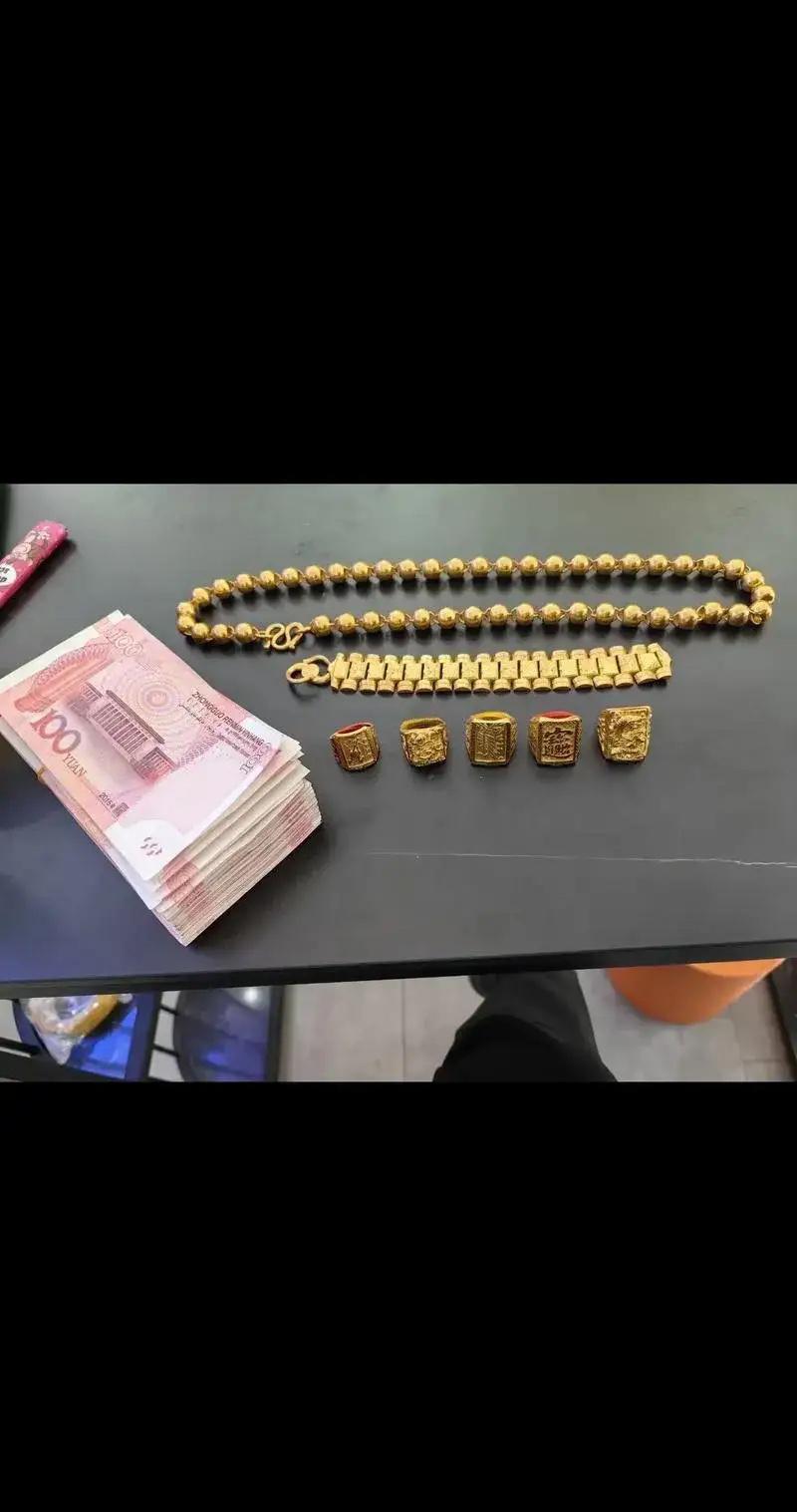

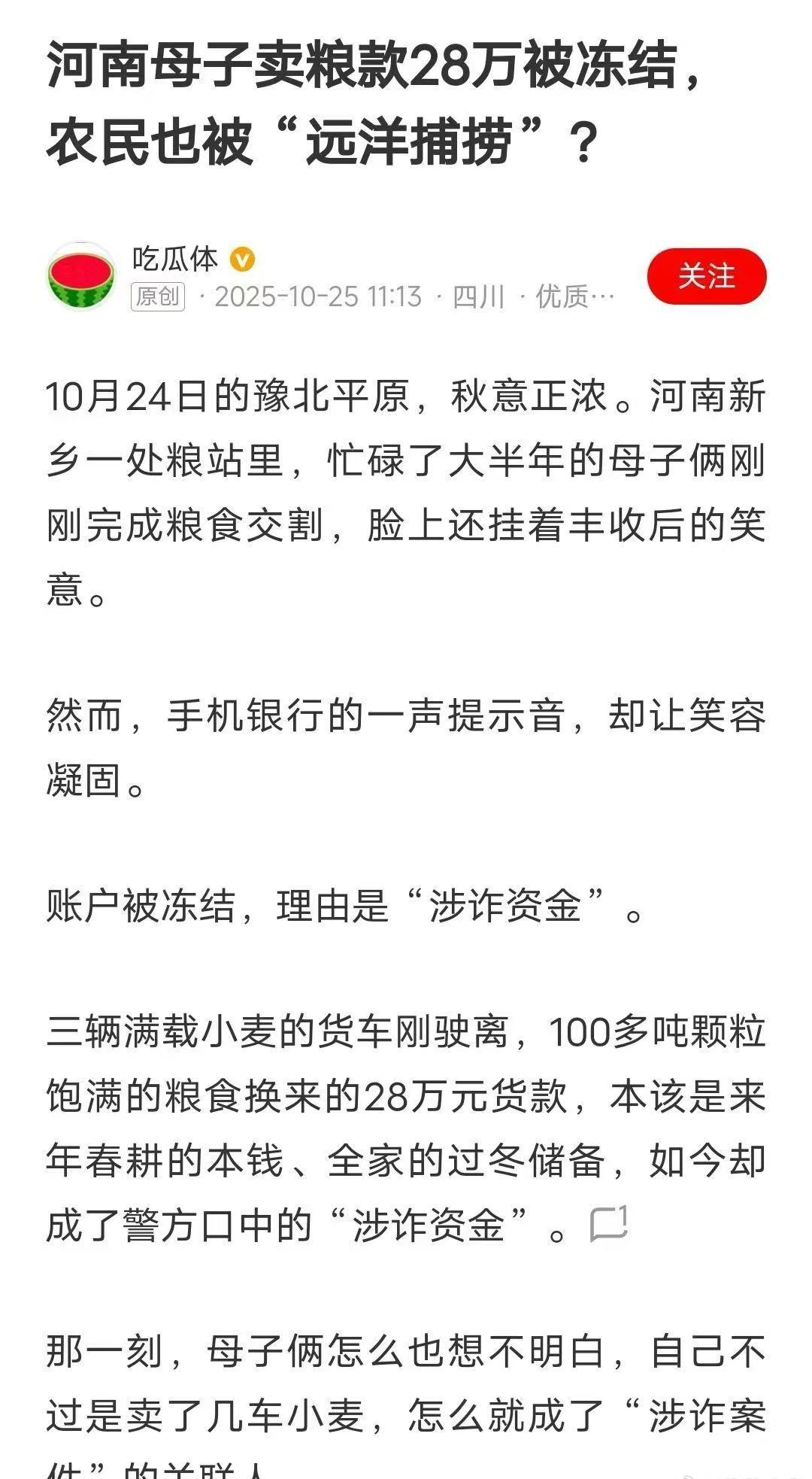

河南洛阳,男子做黄金生意,一外地买家花67万买了1000克黄金,转手又将黄金卖给了别人,然后,分三笔将钱打到他的账户。谁知,钱还没捂热,就接到警方电话,说他收到的钱是涉诈款,其中30万冻结了账户,还要求他退回25万,不然就要拘留他。 挂了警方电话,李师傅(化名)瘫坐在椅子上,手里的计算器还停留在算账页面,67万的数字刺眼得很。他做黄金生意整整八年,店面开在洛阳老城区的珠宝一条街上,每天迎来送往,每笔交易都要验金、称重、开票据,从不敢有半点马虎。这单1000克的黄金生意,是他今年以来最大的一单,买家看着斯文,说话也客气,验金时全程配合,付款也干脆,分三笔转完账还特意让他查了到账记录。谁能想到,短短三天,这笔“干净”的货款就成了涉诈款,账户里30万被冻结,还要再退回25万,不然就面临拘留。 “我就是个做小生意的,哪懂什么涉诈款?”李师傅揉着发红的眼睛,店里的柜台擦得锃亮,摆放着各式金条、金饰,这些都是他用多年积蓄囤的货。黄金生意本就靠资金周转,67万里有40万是他向亲友借的周转金,原本想着这笔钱到账就能还上,现在账户被冻,不仅欠款还不上,连进货的钱都没了着落。更让他委屈的是,交易时他完全不知情,买家提供的身份信息看起来没问题,黄金也按市场价成交,他既没参与诈骗,也没从中获利,凭什么要承担损失? 后来他才知道,那个外地买家是用诈骗来的钱买了黄金,转手低价卖给下家套现,等警方查到资金流向时,钱已经到了他的账户。按照反诈工作的常规操作,涉诈资金要全力追缴返还受害人,可这让合法经营的商家犯了难。他去咨询律师,律师告诉他,这种情况关键看是否构成“善意取得”——要是交易时不知道钱款是涉诈的,且黄金是按合理价格转让、手续齐全,理论上不用返还,但实践中警方为了尽快挽回受害人损失,常会要求接收钱款的一方退回。 李师傅的遭遇不是个例。翻查中国裁判文书网能发现,近年类似的涉诈资金流转纠纷不在少数。有服装店老板收到涉诈货款被要求退回,有建材商收了工程款后账户被冻,这些商家都是正常经营,却莫名卷入诈骗案。他们的委屈不难理解:诈骗分子用赃款消费,商家无从核实钱款来源,完成交易后却要为他人的犯罪行为买单,这显然不公平。可反过来想,警方打击诈骗的初衷是保护受害人,要是让赃款停留在合法交易环节,受害人的损失就难以追回,这又陷入了两难。 其实问题的核心,在于如何平衡“打击诈骗”与“保护合法经营者权益”。李师傅的交易完全符合市场规则,验金、称重、开票一步不差,甚至保留了和买家的聊天记录,能证明自己是善意接收钱款。警方在追缴涉诈资金时,不该简单“一刀切”要求商家退款,而应先核实交易的合法性——如果商家确实不知情且交易合规,就该认定为善意取得,不能让他们承担无妄之灾;真正该追责的,是那些利用赃款套现的诈骗分子和恶意接收赃款的人。 做小生意本就不易,黄金行业更是利润薄、风险高,一笔货款被冻结可能就意味着店面倒闭。李师傅这些天愁得睡不着觉,一边是警方的退款要求,一边是亲友的催债,店里的生意也因为资金周转不开只能缩减规模。他不是不支持反诈,只是希望能有更合理的处理方式,别让合法经营者为诈骗分子的错误买单。 这个案例也给所有商家提了个醒:大额交易时尽量核实买家身份,保留完整的交易记录,一旦遇到涉诈资金冻结,要及时通过法律途径维护自身权益。反诈需要全社会配合,但不能以牺牲合法经营者的利益为代价,只有兼顾公平与效率,才能让反诈工作更有温度、更得民心。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。