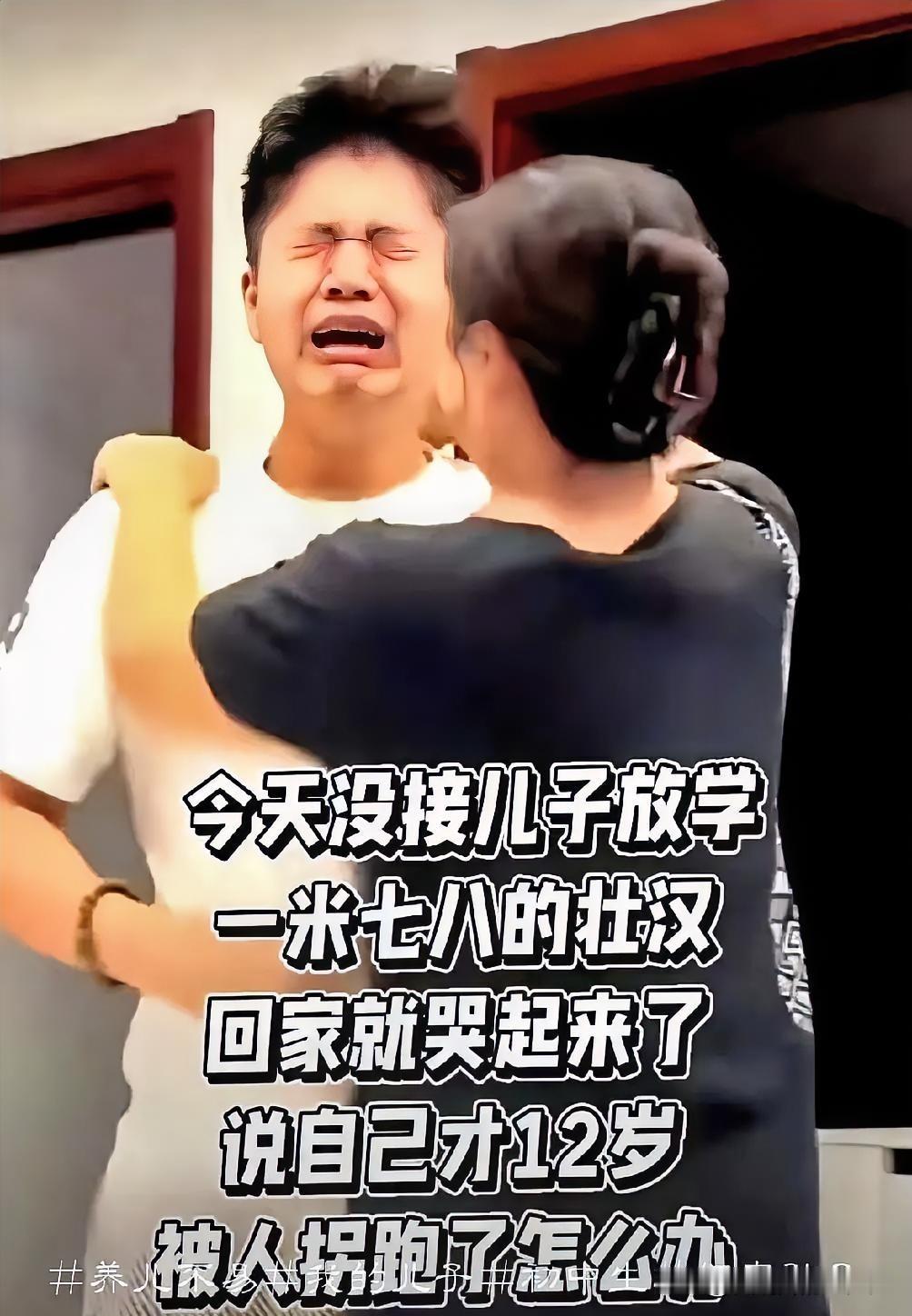

听说广州一所小学门口上演反差名场面,一个12岁、身高178厘米的男孩放学没等来妈妈,扛着书包蹲路边哽咽,嘴里念叨“要是被人拐走咋办”,路人瞪大眼的同时想起去年那个更高的,一米八的六年级生同样因为“爸爸迟到”抱着大腿痛哭,两起画面一起刷屏,弹幕笑点多,但背后问题也硬核。 这些一米八的“巨人幼儿”蹲在路边抹眼泪,画面确实充满戏剧性,可你仔细想想,这哪止是笑料啊。孩子那颗还没长大的心里,塞满了真正的恐惧——上海就发生过陌生人准确说出孩子信息差点冒领成功的案例,那些穿着校服的高大身影,心理上还是需要爸妈守护的小孩。 表面看孩子怕被拐的担忧和体格不成正比,但安全感这东西,从来不是按身高分配的。最后一个被接走的孩子,就算坐在教室里写作业、帮老师打扫卫生,心里都在经历一场小型崩塌。有个叫陆煜琳的孩子每次都是最后被接走,她强装镇定整理教室,可当教室只剩自己时,抱着书包跑出去张望的那一刻,眼泪根本忍不住。儿童精神病学家鲍比提出的“依恋理论”告诉我们,放学时那个期待的拥抱,是孩子确认自己不被抛弃的重要仪式。 这代孩子活得特别矛盾,他们嘴上说着“妈妈加班很累我理解”,日记本里却写着“今天妈妈终于来接我了,可我不敢表现得太高兴”。北京那个追公交摔破膝盖却不敢告诉妈妈的女孩,和广州这个蹲路边直言害怕被拐的男孩,本质上都在用不同方式呼喊同一种需求:接我,准时点,让我觉得自己被重视。现实中很多家长却总迟到,以为有老师看着就没事,完全忽略了孩子眼中那份期待逐渐变成失望的过程。 整个社会对儿童安全的保障机制也存在裂缝。正规学校尚且需要严格落实接送卡制度、核实接送人身份,可犯罪分子冒充小姨、舅舅甚至爷爷的案例照样发生,有人还能准确报出孩子姓名和家长信息。很多父母爱在社交媒体分享孩子动态,无意中泄露的相貌、姓名、学校信息,全可能变成人贩子的工具。我们教孩子不要相信陌生人,却忘了陌生人的恶意往往戴着“热心老乡”或“爸妈朋友”的面具。 与其一味嘲笑孩子个子大胆子小,不如重新审视我们构建的安全网到底有多少漏洞。每个提前到校门口等待的家长,每次认真核对接送人信息的老师,每个见到落单孩子多问一句的路人,都在让这个世界对儿童更友好一点。孩子不怕你晚到几分钟,怕的是那种“全世界都被接走了,只有我剩下”的被遗弃感。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

![郑州妻儿3人遇害案,最先到现场的,是男子的母亲和岳父母。[哭哭]只见地面被打扫干](http://image.uczzd.cn/15099444483769248322.jpg?id=0)