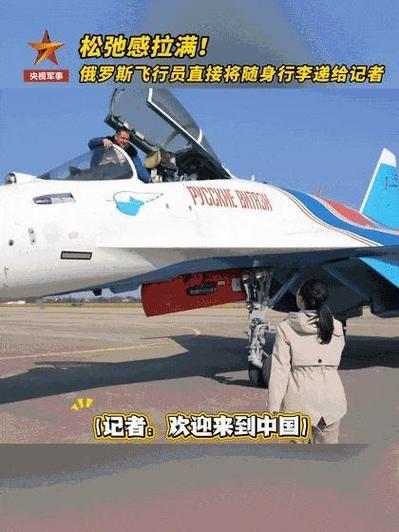

俄飞行员:要把“中国战机”打包带走?这个细节藏着中国航空的硬核底气 “这本能带回去吗?我想让基地的伙伴们都看看。”南昌瑶湖机场的停机坪上,俄罗斯“勇士”飞行表演队的飞行员捧着《空天利剑》战机图志反复摩挲,那句“打包带走”的表态,瞬间引爆了军迷圈没人想到,一场飞行表演的余韵,会成为中国航空工业实力最生动的注脚。 这早已不是俄罗斯飞行员第一次对中国战机“另眼相看”。就在去年珠海航展上苏-57的功勋试飞员博格丹还直言“苏-57优于同类战机”,可当亲眼见到歼-20S编队通场、歼-35A低空机动后,他话锋一转,坦言“对中国战机的突破充满钦佩”。短短几年,从“借鉴苏俄技术”的质疑,到“主动取经”的转变,俄罗斯飞行员的态度变化,藏着最真实的实力认可。 要知道,曾几何时,我们的战机发展确实绕不开苏俄的影子。早期歼-11的改进型出口都受限于俄方限制,发动机更是被外界视作“卡脖子”的短板。俄罗斯功勋试飞员也曾公开表示,“中国五代机只能算4++代,缺了自研发动机就不算真正的五代机”。 但如今的中国航空早已今非昔比。歼-20换上国产涡扇发动机实现超巡,歼-35完成舰载适配走向深蓝,就连航展上亮相的无人机编队,都让见惯了尖端装备的俄飞行员驻足拍摄。更硬核的是南昌飞行大会签下的167亿订单,从低空经济到智能制造,完整的产业链布局让世界看到中国航空的底气。 当俄罗斯飞行员把战机图志小心翼翼塞进飞行包时,带走的何止是一本书?那是歼-20从单机试飞到编队巡航的十年突破,是初教-6到歼-35的传承跨越,更是中国从“跟跑者”到“并行者”的实力证明。 网友的评论戳中要害:“以前是我们追着看俄制战机,现在是俄飞行员求着要资料”“这才是最好的‘名片’,比千言万语都有力”。从被质疑到被认可,中国航空用几十年光阴证明:所谓底气,从来都是靠自己干出来的。