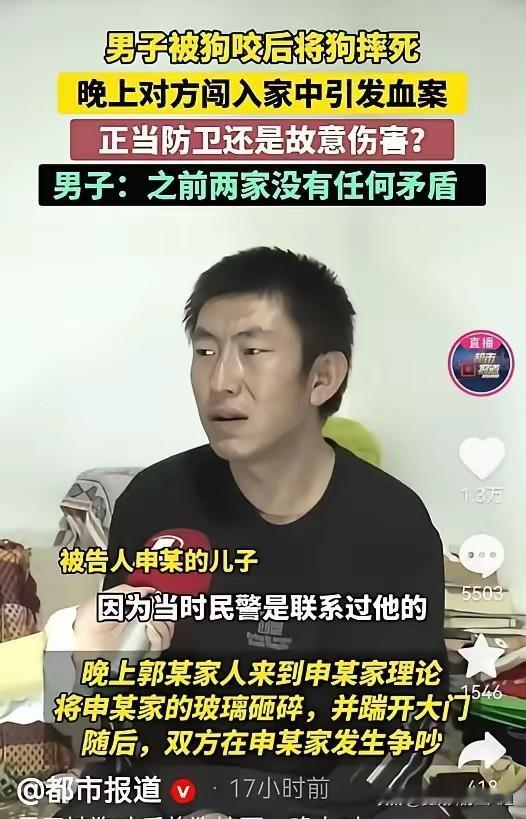

狗没了,人也没了!山西这起血案,这两天在网络上炸锅了。不少网友气得直说,自己狗咬了人,还带人砸门闯家打对方老爹,这不就是送人头。 这出悲剧的起点再普通不过一个晚上,山西长治的申某在巷子里被邻居郭某没拴绳的狗扑咬。一气之下,申某把狗摔死了。矛盾从这里开始疯狂升级。狗主人郭某拒绝警方调解,当晚带着一群人直接砸碎申家玻璃、踹开大门闯了进去。申某的父亲当时独自在家,面对涌进来的人群,他试图理论,却被层层围住殴打。情急之下,这位父亲摸到桌上的一把刀胡乱挥舞,本想逼退对方,却最终导致郭某伤重不治。 表面看这是狗引发的意外,根子上却是“以暴制暴”的思维把小事拖进了深渊。狗咬人后,如果郭某能承担起饲养者的责任,主动赔偿道歉;如果申某在愤怒时能选择报警而非摔狗泄愤;如果郭某在狗死后能通过法律渠道解决,而不是召集人马夜闯民宅……这场悲剧有无数次机会可以避免。每一步当事人都选了最激进的那条路,仇恨的雪球越滚越大,直到无法收拾。 网络上几乎一面倒支持申父“反杀有理”,高赞评论充斥着“半夜砸门,活该”、“家门是最后防线”的声音。这种情绪背后,其实是大众对“住宅安全不可侵犯”的强烈共识,以及当公权力保护(比如家属报警后民警未能及时到场)暂时缺位时,对自我保护权利的坚决捍卫。 但法律评判不能完全被情绪裹挟。争论的焦点在于,申父的行为究竟是正当防卫,还是防卫过当甚至故意伤害。法律中的正当防卫,必须针对“正在进行”的不法侵害,并且不能“明显超过必要限度”。对方砸门闯入、多人围殴,侵害确实存在;但关键可能在于,持刀挥刺导致死亡的结果,是否超出了制止侵害的必要程度。类似的案件判决结果也不尽相同,于欢案二审认定防卫过当,涞源反杀案则被认定为正当防卫。这说明司法实践中,需要结合侵害的强度、防卫的紧迫性、手段的相当性等因素,在具体情境中细致权衡。 这场血案叩问的,远不止个案中的是非对错。它逼着我们思考:当邻里摩擦初现时,我们是否过于习惯用对抗代替对话?当权利受损时,我们是否缺乏畅通、可信的官方解决渠道,以至于有人宁愿“私力救济”?如果每次纠纷都要等到砸门、动刀才能引发关注,如果报警后得不到及时有效的干预,那么类似的悲剧恐怕很难彻底画上句号。 一条狗,两条人命,两个破碎的家庭。法律最终会给出它的答案,但比判决更重要的,或许是让每个人心里都绷紧一根弦——暴力从来不是解决问题的出路,它只会制造更多痛苦和无尽的遗憾。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。