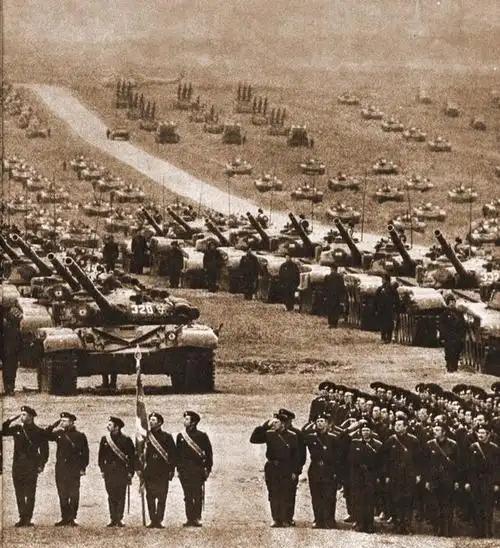

二战结束后,60万日本关东军在东北踏上了回国的车程,然而当他们打开火车门后,竟然集体被吓得痛哭流涕!原来,这些火车并没有把他们送到港口坐船回国,而是来到了冰天雪地的西伯利亚,迎接他们的,是一群荷枪实弹的苏联大兵。 1945年8月,苏联“八月风暴”行动,150万红军摧枯拉朽,号称“皇军之花”的关东军兵败如山倒。战争结束了,这帮投降的日本兵——总数接近60万——在东北被集结起来。 他们当时啥心态?估计是五味杂陈。打败了,垂头丧气,但也松了口气,毕竟命保住了,天皇都“玉音放送”了,接下来就是上交武器,等着被遣返,回老家老婆孩子热炕头了。 很快,他们真就登上了火车。火车开动,铁轨哐当哐当响。这帮日本兵心里估计还盘算着,这火车是开向大连还是葫芦岛?到了港口,上了船,太平洋再晃悠几天,就能看见富士山了。 然而,火车开了一天又一天,他们感觉不对劲了。 车窗外的风景非但没有变暖和,反而越来越荒凉,气温越来越低。当火车终于停下,车门“哗啦”一声被拉开时,所有人都傻眼了。 没有港口,没有海鸥,更没有回家的船。 迎接他们的,是扑面而来的暴风雪,是望不到边的针叶林,还有一群群端着波波沙冲锋枪、裹着厚重军大衣的苏联大兵。 这里是西伯利亚。 那一刻,据说很多日本兵当场崩溃,嚎啕大哭。这哭声里,有被欺骗的愤怒,有对未知的恐惧,但更多的,是对生存的绝望。他们意识到,回家,短期内是别想了。 这可不是苏联人临时起意,这是一盘大棋。 1945年2月,雅尔塔会议上,罗斯福、丘吉尔为了拉拢苏联对日作战,给了斯大林不少“甜头”。其中一条,就是苏联在战后可以获得“劳动力”作为战争赔偿。 说白了,斯大林盯上了这批日本俘虏。 当时的苏联,被纳粹德国祸害得有多惨?半壁江山被打烂,几千万人死亡,劳动力,特别是青壮年男性,奇缺。而战后重建,无论是远东的铁路、矿山,还是乌拉尔的工厂,都需要海量的苦力。 这60万训练有素的关东军,简直是“送上门”的优质劳动力。 于是,这批战俘被拆分,押送到了苏联广袤领土上的各个“拉格”。从外贝加尔到哈巴罗夫斯克,从乌拉尔到中亚,到处都有他们的身影。 迎接他们的“新生活”是啥样的? 首先是极寒。西伯利亚的冬天,零下三四十度是家常便饭。这帮日本兵大多来自本州、四国,哪见过这阵仗?他们身上的单薄军服根本扛不住。很多人刚到营地,脚趾、耳朵就冻掉了。 然后是高强度的劳动。他们成了免费的苦力,去原始森林里伐木,去冰冻的河床上凿冰,去矿井里挖煤,去修建城市和铁路。“西伯利亚大铁路”的不少路段,据说就有他们的“贡献”。 最后是饥饿。苏联自己刚打完仗,粮食也不富裕。战俘的口粮标准极低,每天就是几片黑面包,一碗几乎看不见菜叶的汤。这点热量,根本无法支撑他们繁重的体力劳动。 在这种环境下,死亡成了家常便饭。 根据战后解密的档案数据,苏联方面承认接收的日本战俘总数约为59.4万人。 那么,有多少人死在了西伯利亚? 这个数字,日本方面和俄罗斯方面的统计一直有出入。但综合各方的估算,在被拘留期间,死亡人数大约在6万到10万之间。 这是一个冰冷的数字。近十分之一的死亡率。他们死于冻饿、疾病、还有劳累过度。 句公道话。这60万关东军,是侵略者。他们在中国的土地上犯下的罪行,罄竹难书。从“九一八”到“七三一”,哪一桩哪一件,都沾满了中国人的血泪。 所以,当他们被押送到西伯利亚时,很多人会觉得这是“天道好轮回”,是活该,是报应。 但咱们也得看到另一面。苏联的这种做法,从《日内瓦公约》关于战俘待遇的规定来看,是存在严重问题的。它把战俘当成了一种战略资源,一种可以消耗的“人力矿产”。 这60万人的命运,成了一笔政治账。斯大林用他们,一方面重建了苏联的远东,另一方面也把它当成了和日本谈判的筹码。 这批人什么时候才开始回国的? 大规模的遣返,一直拖到1950年前后才开始。而最后一批日本兵,直到1956年苏日关系正常化,才得以离开西伯利亚,踏上回国的路。 一个人1945年被俘,1956年才回家,整整11年。当他们再次踏上日本的土地时,世界已经天翻地覆。日本已经从废墟上开始重建,曾经的军国主义狂热,变成了对“和平宪法”的讨论。 这批从西伯利亚归来的“归还者”,成了日本社会一个特殊的群体。他们带回的,不只是对苏联的仇恨,还有对战争最直接、最残酷的肉体记忆。

smr5595

没有处死就是便宜的了。

用户48xxx94 回复 11-03 07:06

这种流放 比处死意义大得多 让那群人刻骨铭心!

用户89xxx20

毛子太仁慈了。放一半回去都嫌多了。

快乐每一天。

都该枪毙

平平

应该全部整死,一个不放

吉连

小日本就就累死,这是它们的报应

用户11xxx04

他们还能活着回去那么多人,中国被俘被抓的军人普通民众,有能活着回到家的?死了的脚盆鸡才是好的脚盆鸡!

bydagl

对日本伤害最多的是苏联和美国,结果小日本最恨的是中国?奇怪

原野

虐待死它们!把它们的尸体当取暖锅炉燃料焚烧,或者粉碎了当农场肥料。

龘勥皸王

怎么才这么点儿?应该是全部。

用户15xxx97

该死

用户15xxx41

罪有应得。

吴哥

应该就地冻结了!

六道轮回

应该无期徒刑,劳改之死,早早放回,依然野心不改……