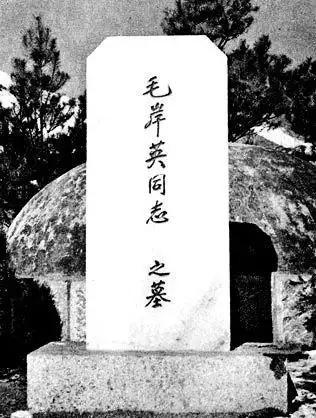

[太阳]1955年,中央派人前往朝鲜挖毛岸英坟墓,可当大家刚开始挖,就突然跑过来一名妇女挡住了他们吼道:“这是我儿子的坟,你们不能迁走。 1954年,志愿军总部决定修建烈士陵园,集中安葬牺牲的英雄,按照规定,作为团级干部的毛岸英,其遗骨可以运回国内,这一常规选项,却引出了一场关乎国家大义的抉择。 时任志愿军司令员的彭德怀致信周恩来总理,郑重提议将毛岸英安葬于朝鲜,他的理由超越了个人,认为此举能体现志愿军官兵平等的精神,更能以实际行动教育后人,巩固中朝两国用鲜血凝成的友谊。 这个建议得到了周恩来、刘少奇、邓小平等领导人的圈阅批准,最终,它被送到了毛泽东面前。 这位父亲,同时也是国家领袖,以“青山处处埋忠骨,何须马革裹尸还”的诗句表达了豁达,他更明确地表示,让儿子与牺牲的战友们在一起,中朝友谊才能真正用鲜血凝固。 这份决心的分量,体现在他日后多次拒绝妻子刘思齐迁坟回国的请求上,最终,毛岸英的墓碑上只刻着“毛岸英同志之墓”,没有任何特殊标识,静静矗立在133位战友中间,成为领袖为国舍亲、不搞特殊的无声证明。 在官方决策之外,中朝两国普通人民也做出了自己的选择,他们用最朴素的情感,将毛岸英视为“儿子”与“战友”,赋予了这座墓地超越国籍的温度。 朝鲜妇女朴真真一家曾被毛岸英从美军轰炸的火海中救出,当她得知志愿军要迁走恩人的墓时,她哭着请求将墓留下,并嘱咐孙女要代代为他守墓,这种情感并非个例,许多朝鲜民众都自发守护着志愿军烈士墓,将他们视为自己的“儿子”。 执行迁坟任务的12名志愿军战士,同样用行动做出了选择,老班长向朝善带领战友们挖开墓穴,当看到遗骨上残留的弹片痕迹时,所有人无不动容。 他们用最洁白的绸缎小心翼翼地包裹烈士的遗骸,争相上前抬棺,在他们心中,毛岸英不是领袖之子,而是“我们的战友”。 这份源自血火的情感认同,根植于毛岸英生前的点滴。他曾与战士们同吃同住,主动去炊事班帮忙,毫无架子,他用自己的行动,赢得了战友和当地人民发自内心的尊重与爱护。 墓碑最终的意义,还必须追溯到毛岸英本人一生中一次次主动的选择,他的一生,是不断选择艰苦与危险,将个人生命融入国家命运的历程。 1922年出生的他,童年颠沛流离,1936年赴苏后,他在国际儿童院学习,随后加入苏联红军亲历卫国战争的炮火,1946年回国,他没有选择安逸,而是深入延安、山西等地,参加劳动与土改。 新中国成立后,他已是北京香山机器厂的党总支副书记,却在1950年战争爆发时第一个报名参加志愿军,担任司令部俄语翻译兼秘书。这是他人生最关键的选择,选择以战士的身份,奔赴最危险的前线。 1950年11月25日,在朝鲜大榆洞,美军空袭投下的燃烧弹,将他28岁的年轻生命永远定格在了异国他乡,从大榆洞的最初埋葬,到迁往桧仓陵园,这座墓碑既是他生命的终点,也成为了他精神不朽的起点。 因此,毛岸英之墓是三重抉择的交汇点,国家的抉择定义了它的政治高度,人民的抉择赋予了它情感的温度,而他本人的抉择则奠定了其精神的深度,这些选择共同铸就了一座超越个人归宿的丰碑,成为连接历史与未来、跨越中朝两国的永恒象征。 信息来源:重庆商报《老志愿军忆毛岸英安葬经过:这是毛主席的决定》