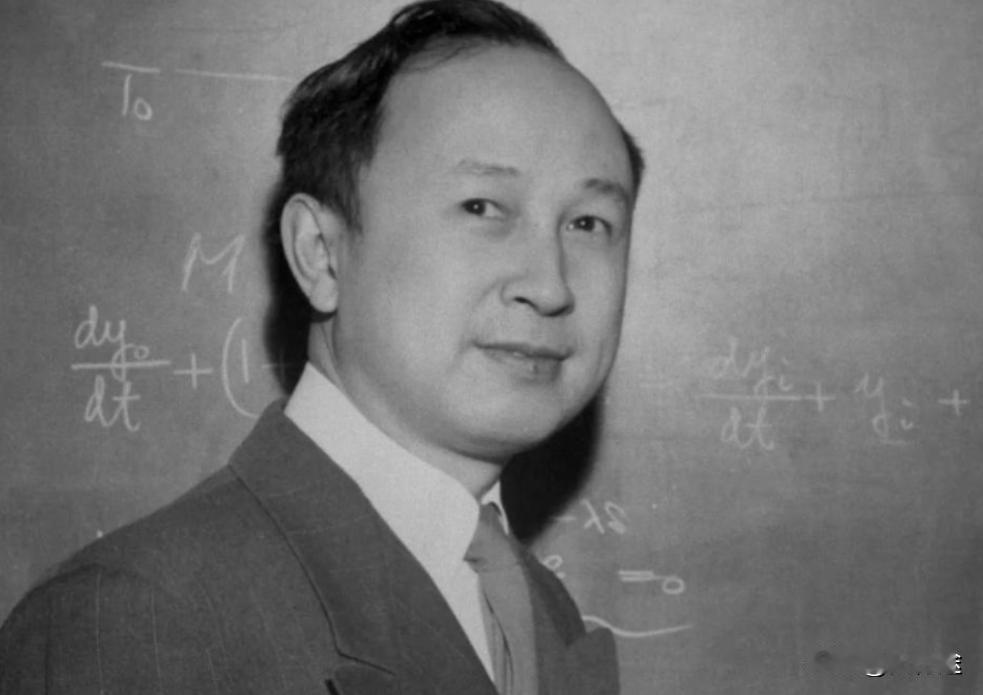

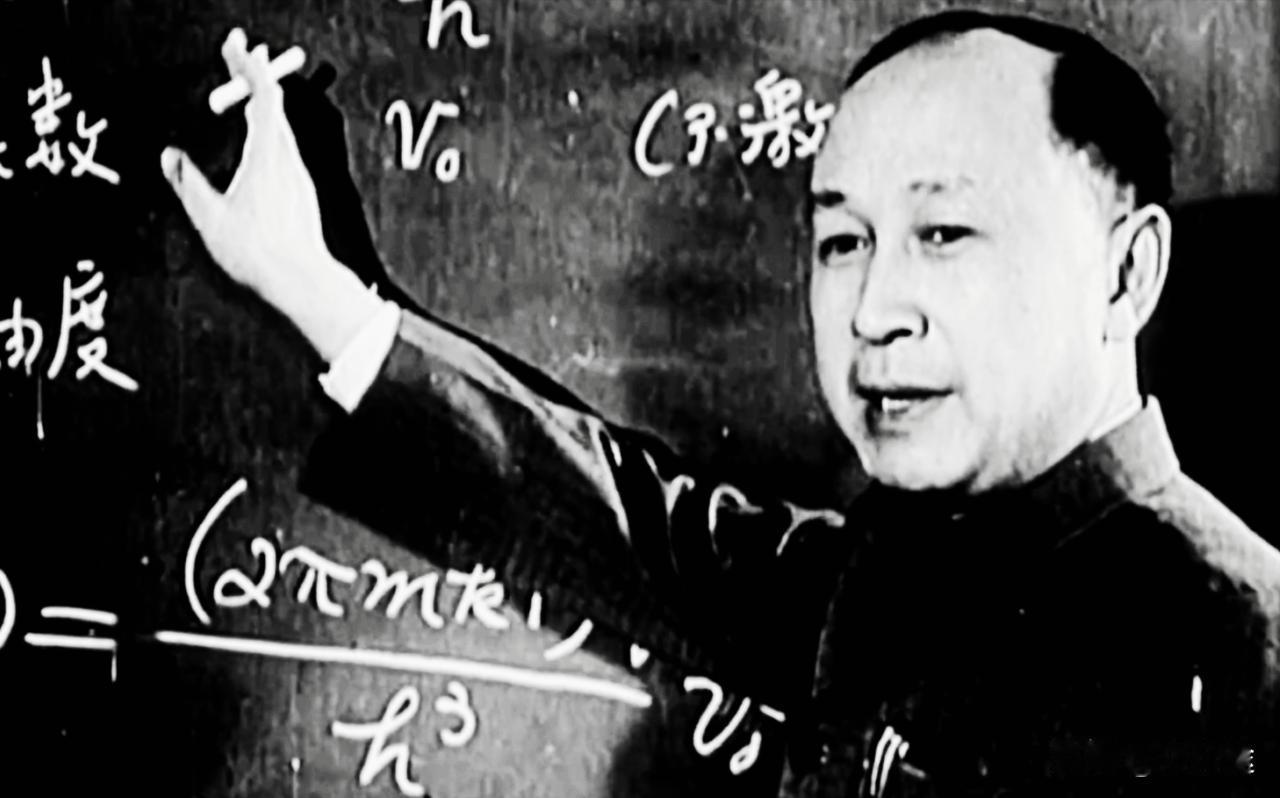

钱学森的工作时间永远不超过8个小时,而且从来不加夜班,只要一下班,钱学森就会交代秘书:电话放在你那,没天大的急事,不要让我接电话。 有人听了这句,先是一愣:这位把火箭送上天的人,居然按点下班? 如果要细看履历,其实并不“佛系”。 三十五岁那年,1946年,麻省理工学院给出终身教授的聘书,年纪轻、位置高,风光得能晃眼。可他心里像放了一只指南针,针尖一直指着东方。 1949年10月1日,新中国宣布成立,台上礼炮一响,他的行李就开始往回收。 美国那边不乐意,动作很快:1950年9月把人关进特米诺岛的拘留所,十五天,人瘦了十五斤,话也一度说不利索。 帽子扣得也不轻,说他“曾经是美国共产党员的外国人”。 放出来后,家门口灯泡一样亮,二十四小时盯梢,蒋英也被看着;信件动不动就被撕开,特工在街角跟,办公室和住房随时被闯。 为了甩掉这些眼睛,先后搬家四次,沙发直接挪进卫生间,把那点清净当战壕。 熬到1955年6月15日,他写信求助陈叔通。 那封信走得挺曲折,先去比利时,再到上海,最后摆到周恩来面前。 七月,中美谈判开席。 中方先放了4名美国飞行员,接着又放11名表诚意。美方嘴硬,说中国留学生不回是他们自己不想。求助信拿出来,纸墨俱在,话音就短了。 没几步,路开了,他回国。 回到这边,问题一个接一个,问得都直。 陈赓一句:“中国人能不能搞导弹?”他不拐弯:“为什么不能搞?”彭德怀住院,还请他到床边谈,心里挂的不是客气,是朝鲜战场上那把“核之剑”。 当年美国总统杜鲁门公开说过,可以动用原子弹,这边的答案,不能模棱两可。 1956年2月17日,他把《关于建立我国国防航空工业的意见书》摆到桌上。 那个“国防航空工业”,其实就是火箭、导弹、后来的航天,出于保密换了个名。意见书里不光有架构和路径,还有人名:任新民、梁守槃、庄逢甘,一串往前走的骨干。 4月25日,毛主席在政治局扩大会议上把话挑明,要有原子弹,这东西关乎是否挨欺负。 自那以后,他主持撰写1956年至1967年的科学技术发展远景规划,路线怎么选、节拍怎么排,都得根据家底来算。导弹是无人一次性武器,材料门槛相对可控;飞机要反复飞、要人坐,制造要求更苛刻。 那时工业水平不高,先把能啃的硬骨头啃下来,才是正当务。 按点下班的传闻,从他对时间的用法里可以找到影子。 白天把会开扎实,把问题掰开揉碎;晚上让团队收口歇气,第二天再上。节律感像一把看不见的尺,把心劲留在刀口。资料不足,他就自己编《火箭技术概论》,一周抽出几段时间和年轻人“拉扯”技术细节,图纸上画到头皮发紧,也不糊弄。 青海湖边的荒原,新疆罗布泊的风沙,都是这套节律的背景墙。 1965年1月,前面弹道导弹试射告捷、第一颗原子弹已经爆炸,他和几位老专家向上建议:加快卫星。1970年4月24日,“东方红一号”升空,地面该鼓掌的鼓掌,该抹眼泪的抹眼泪。 隔着这些声响看回去,能看见更朴素的一条线:路线先行,人才接力,制度兜底。 1968年12月初,青海基地弄到一份要紧数据。 郭永怀匆匆往北京赶,飞机落地出事。 现场把他和警卫员的遗体分开,发出“咔嚓咔嚓”的声音,夹在中间的公文包掉下来,热核导弹试验数据完好。 二十二天后,试验成功,钱学森含泪指挥,把战友没来得及交代的话,用结果替他落下句号。 那种“夜班”,不在灯下,在心里。 1986年,邓小平一句话把分量说透:如果自六十年代起,没有原子弹、氢弹、卫星,中国很难算有重要影响的大国,也没有今天的国际地位。 这些器物,是一个民族的筋骨,也是一个国家的精气神。 往前推十几年,政策的那句话、规划的那几页纸、意见书里的人名,一环扣一环。 荣誉后来一茬接一茬。 1991年,中央军委授“国家杰出贡献科学家”和“一级英雄模范奖章”。 社会上宣传热潮涌起来,他看着不太舒服,叫秘书给媒体打电话,点到为止,不要天天把一个人捧到天上。 1992年五一前夕,全总通知评上全国劳动模范,他婉拒,让把名额给别人,调动大家的劲头。别人喊“导弹之父”“航天之父”,他摆手,说只是碰上了风口,做了点分内事。话说得淡,分量不轻。 从更远的背景看,这些年头并不干净利落。新中国成立以来,科研队伍从零起步,一步步攀,尤其十八大之后,科技发展跑出了加速度。所谓“史上最快”“史上最大跨越”,不是嘴上说成的,是被一代代人硬扛出来的。 钱学森与同道们把“科技报国”四个字写在案头,真把日子过成了这四个字。 也有人喜欢把传奇写成通宵达旦,他那句“下班后没天大的急事不要接电话”,像一盆清水,泼在热气上。 秩序感、节律感、系统感,才是大工程的底盘。把激情装进笼头,马跑得更稳。 时间把人推到终点,2009年10月31日,他在北京离世,九十八年,一头连着战火后的百废待兴,一头连着后来者的星辰大海。 世人常用一句话替他收束:“国为重,家为轻;科学最重,名利最轻。”