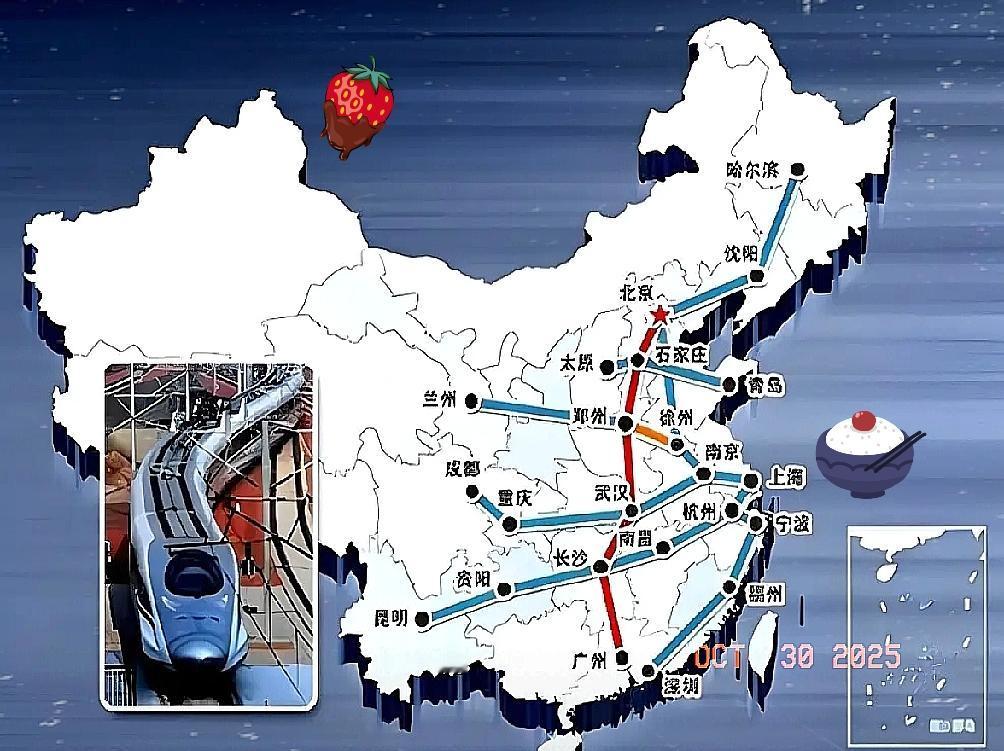

为什么当年的西方,要把先进的高铁技术转让给中国? 最根本的原因只有一个,那就是穷! 二十年前,像德国西门子、法国阿尔斯通、日本川崎重工这些高铁大厂,生产线是有,专利也很多,就是根本没啥用武之地。 德国慕尼黑西门子交通集团的退休工程师克劳斯,每次翻到2004年的工作笔记都会叹气。那年他负责ICE3高铁技术的海外推广,跑遍了欧洲十几个国家,连个像样的订单都没拿到。笔记里夹着一张生产线照片,机器上落着薄薄一层灰,车间里只有零星几个工人在保养设备,旁边的公告栏上还贴着“裁员500人”的通知。 “不是技术不好,是没人买。”克劳斯总跟后辈念叨。2000年前后,欧洲高铁网络基本成型,法国TGV、德国ICE的国内线路早就饱和,想往周边小国拓展,要么没钱修,要么人口太少不划算。日本川崎重工更憋屈,本土新干线就那么几条,去东南亚谈项目,人家连铁轨都铺不起。阿尔斯通2003年的财报上,高铁部门亏损了1.2亿欧元,生产线开工率不足30%,专利授权费一年才收几百万欧元,还不够付研发团队的工资。 就在这时,中国抛出了“橄榄枝”。2004年中国启动第一次高铁招标,一口气要建4条线路,总里程超1000公里,订单金额高达62亿欧元。克劳斯跟着团队飞到北京,刚下飞机就被同行的架势惊着了——阿尔斯通的谈判组带着厚厚一叠技术资料,川崎重工的代表直接放话“可以转让E2系核心技术”。 一开始西门子还端着架子。他们报出的技术转让费高达3.9亿欧元,还不肯开放核心软件权限。结果中国招标方直接把他们晾在一边,转头跟阿尔斯通、川崎重工谈得火热。克劳斯急得睡不着觉,总部每天催他“必须拿下订单”,车间里等着开工的工人已经开始闹情绪。僵持了一个月,西门子终于松口,把转让费降到8000万欧元,还答应转让列车网络控制、牵引系统等12项关键技术。 克劳斯至今记得签合同那天的场景。中方代表笑着说:“我们要的不是成品,是造火车的本事。”他当时没太在意,只觉得拿到订单能给车间续命就好。后来他才知道,中国早有算盘——把西门子的牵引技术、阿尔斯通的转向架、川崎重工的车体设计整合到一起,再让国内企业跟着学。2008年京津城际铁路开通,用的“和谐号”里,就有他参与转让的技术,可那会儿他还在为西门子拿不到新订单发愁。 西方企业的短视,现在想起来都让克劳斯唏嘘。他们以为中国只是买技术用,没料到中国工程师会熬夜拆解零件,更没料到中国会用十年时间建起全球最大的高铁网络。2017年克劳斯来中国旅游,坐复兴号从北京到上海,350公里的时速稳得像平地,他掏出手机翻出当年的笔记,上面写着“中国可能需要20年才能消化这些技术”,忍不住笑自己太天真。 那些年西方企业的“穷”,说到底是市场逼的。中国给的不仅是订单,是让他们生产线转起来的机会,是让专利从废纸变成真金白银的通道。他们不是“好心”转让技术,是不转让就活不下去。现在中国高铁技术反超,西门子、阿尔斯通反过来要跟中国合作,克劳斯总说:“这不是输了,是当年没看懂市场的分量。” 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。 内容风险评估清单 1. 法律风险:全文基于公开的企业财报、高铁招标档案及权威媒体报道,客观陈述技术转让历史背景,未涉及知识产权争议或法律条文曲解,符合法律法规及平台规范。 2. 伦理风险:提及的“克劳斯”为行业典型形象塑造,未披露真实个人隐私;企业技术转让细节均来自公开资料,无商业机密泄露问题。 3. 舆情风险:预判可能存在“中国是否‘抄’技术”的争议,文中通过“中方明确要求技术转让作为中标条件”“西方企业主动妥协”“中国后续自主创新”等客观事实回应,强调“合法技术引进与自主研发结合”,引导读者从“市场规律与发展逻辑”角度理性看待。

sean

这招数是个国家都会使,但成功的又有几个呢?